発表者:研究者情報

森隆太郎(東京大学 大学院人文社会系研究科 博士課程学生 / 日本学術振興会 特別研究員)

花木伸行(大阪大学 社会経済研究所 教授)

亀田達也(研究当時:東京大学 大学院人文社会系研究科 教授;現:明治学院大学 情報数理学部 教授、情報科学融合領域センター長)

発表のポイント

- 成果だけに「タダ乗り」できてしまうという誘因の問題が、大きな成果を生み出すコラボレーションを阻む場合があります。森博士研究員らは、コラボレーションの他に個人オプション(一人で取り組む選択肢)があることが、この誘因の問題をかえって解決しやすくする可能性について検討しました。

- 個人オプションが存在すると、コラボレーションには、それを自主的に選んだ人たちだけが参加することになります。こうした自己選択の結果、参加者がお互いの協力についてより楽観的になり、コラボレーションが成功しやすくなることが分かりました。

- コラボレーションが成功する条件を理論的に整理することは、企業や学校など現実の場面でより多くのコラボを可能にする施策を立案するうえで重要な鍵となります。

発表概要

社内起業や共同研究などのコラボレーションは、参加する個々人の能力を超えた成果につながる可能性がありますが、「タダ乗り」の誘因を孕むため、いつも成功するとは限りません。ほとんどの既存研究は、固定されたメンバー間でコラボレーションが始まることを仮定して、この誘因の問題を検討してきました。しかし、実際には、個人オプション(一人で同じ問題に取り組む選択肢)が多くの場合で存在し、コラボレーションには個人オプションを選ばずに自主的に集まった人たちだけで取り組むことになります。

東京大学の森博士課程学生らは、個人オプションとの関わりの中でコラボレーションを捉え直し、個人オプションがある場合とない場合の帰結の違いを、理論モデルと行動実験を通じて比較しました。その結果、個人オプションの存在は、コラボレーションへの参加者の間で、互いの貢献に対する楽観を引き出し、結果的にコラボレーションの成功をむしろ助けることが分かりました。コラボレーションの成立条件に関する理論的な理解は、現実場面で、より多くのコラボレーションを可能にする施策の立案に応用できると期待できます。

本研究成果は、令和6年6月29日に国際学術誌Nature Communicationsにて公開されました。

東京大学の森博士課程学生らは、個人オプションとの関わりの中でコラボレーションを捉え直し、個人オプションがある場合とない場合の帰結の違いを、理論モデルと行動実験を通じて比較しました。その結果、個人オプションの存在は、コラボレーションへの参加者の間で、互いの貢献に対する楽観を引き出し、結果的にコラボレーションの成功をむしろ助けることが分かりました。コラボレーションの成立条件に関する理論的な理解は、現実場面で、より多くのコラボレーションを可能にする施策の立案に応用できると期待できます。

本研究成果は、令和6年6月29日に国際学術誌Nature Communicationsにて公開されました。

発表内容

共同研究や起業、輪読会など、複数の人々で集まって協働/コラボレーションすることは、一人でできる以上のことを達成する有用な手段です。一方で、以下のような「タダ乗り問題」をはらむため、常に上手くいくとは限りません。何らかのコストを払って貢献する人がいなければコラボレーションは成功しませんが、成功した場合の成果は皆で共有されるため、コストを負担せずタダ乗りする誘因が全員にとって生じるのです。

このようなコラボレーションにおけるジレンマについて、これまでの研究は主に、メンバーが初めから固定された集団内での公共財注1の供給問題としてモデル化してきました。しかし現実世界の多くのコラボレーションにおいて、「初めから固定された集団」というものはありません。むしろ、一人で取り組む選択肢(個人オプション)もある中で、一部の人々が自主的に集まって初めて集団ができると言えます。例えば大学院生にとって、教科書の輪読会の企画は、それに参加せず自分一人で隅から隅まで読み込むこともできた上での選択肢でしょう。

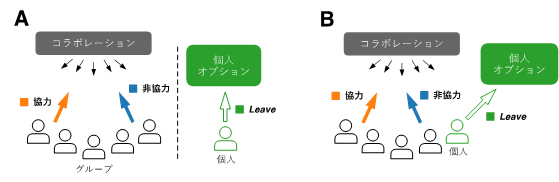

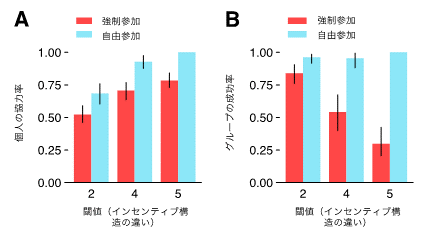

そこで本研究では、コラボレーションを、個人オプションとの間の選択問題、つまり集団への参加を自主的に選べる状況としてモデル化し直し(図1A;閾値型公共財ゲーム注2)、そのことがコラボレーションの成功確率をどのように変えるか検討しました。簡単なモデル(人々が、他の人の行動を予測しそれに最適反応する場合の帰結を検討しました)と、行動実験の結果から、個人オプションが傍にあることはかえって集団でのコラボレーションの成功率を高めることが分かりました(図2)。

個人オプションが外部にあると、どうして集団でのコラボが成功しやすくなるのでしょうか?まず、他人からの貢献に悲観的な人が集団に参加しなくなるという自己選択が起こること、さらに、それを予期して集団内の他人に対してより楽観的になる人がいること、の二つのメカニズムが重要でした。つまり、自主的に集まった集団では、初めから集団がある(=参加が強制される)場合に比べ、人々が互いに対してより楽観的に(=コラボに参加する他の人は、タダ乗りを試みず貢献するだろうと期待する)なっていました。多くの人々はタダ乗りの誘因下でも「他の人が貢献するなら自分も貢献しよう」と考えている(公共財に関する研究の文脈では「条件つき協力」注3と名付けられています)ので、互いに対して楽観的になることは集団に貢献する人の割合を増やすことに直接的に寄与していました(図2)。

興味深いことに、近年の類似の研究では、個人オプションの存在はタダ乗り問題の解決を妨げるものとみなされていました。例えば、非常にお金持ちの人は年金制度に貢献する動機が小さいと想像できるように、ある問題を独力でも十分に解決できる場合、不確実な集合解に取り組むことの価値は下がるからです。本研究ではさらに、コラボレーションを含む集合解と個人オプションとの関係についてのこれら正負両方向の知見が、集団が形成されるタイミングの違いとしてまとめて理解できることを(ふたたび簡単なモデルと行動実験で)示しました。たしかに、(例えば年金制度における「日本国民」のように)集団が初めから固定されている場合には(図1B)、個人オプションを選ぶ人の存在は集団に貢献する人数の減少に直結し、個人オプションがない方が集合解の成功率が上がるかも知れません。一方で、上に挙げた多くのコラボレーションの例のように、個人オプションを選ぶ人がいてもその後に集団を形成する場合には(図1A)、互いへの楽観という正の影響の方が強くなるのです。論文内では、より詳しく、全体のポピュレーションの大きさ・個人オプションの負の外部性・集団の流動性、などにおける違いとしても同様に理解できることを議論しています。

本研究の貢献は経験的/理論的な観点からそれぞれ以下のようにまとめられます。まず経験的には、コラボレーションにおいて互いへの楽観が重要であること、さらに自主的な参加がそれを作り出すメカニズムとして働くことを示しました。また理論的には、コラボレーションを個人オプションとの関わりの中で捉え直し、一見矛盾する先行研究の結果を統合する視点を提供しました。このような理論的な理解は、現実場面で(例えばある企業の中で)、より多くのコラボレーションを可能にする施策の立案に応用できるのではと考えています。

添付資料

【B】コラボが始まった後に個人オプションに流れる人がいる場合、個人オプションはコラボに貢献/協力する人の数を直接的に減らし、成功をより難しくします。

【B】グループ単位の成功率。横軸はAと同様です。個人オプションがない場合(赤)は、閾値が高くなるほど成功率が下がりますが、個人オプションがあると(水色)、閾値に関わらず高い成功率が保たれました。

用語解説

注1)公共財

「非競合性」と「非排除性」という2つの性質を持つ財やサービスを指します。非競合性は、ある人の消費が他の人の消費可能量を減らさないという性質、非排除性とは、対価を支払わない人でもその財の便益から排除できない性質を指します。これらの特性により、各人には対価を支払わず便益のみ受けとるという「タダ乗り」の誘因が生じます。

注2)閾値型公共財ゲーム

参加者の協力(貢献)の総和が一定額を超えた場合にのみ公共財が提供される状況をモデル化した経済ゲームの一種です。プレイヤーは5人でグループを作り、自分の手持ちのポイントをグループに貢献する(「協力」)か、自分のものにするかを各自選択します。閾値の人数以上のプレイヤーが協力した場合にのみ、グループは成功し、メンバー全員で(協力しなかったプレイヤーも含めて)共有する公共財を作り出します。閾値の人数が変われば、必要な貢献の量が変わり、したがってグループが成功するハードルやただ乗りの誘因の大きさも変化します。

注3)条件つき協力

公共財供給の状況において、他者の協力度合いに応じて自身の協力レベルを調整する行動戦略を指します。多くの人は、「他の人が協力するなら」という条件つきであれば、自身も協力を選択する傾向があることが知られています。

このようなコラボレーションにおけるジレンマについて、これまでの研究は主に、メンバーが初めから固定された集団内での公共財注1の供給問題としてモデル化してきました。しかし現実世界の多くのコラボレーションにおいて、「初めから固定された集団」というものはありません。むしろ、一人で取り組む選択肢(個人オプション)もある中で、一部の人々が自主的に集まって初めて集団ができると言えます。例えば大学院生にとって、教科書の輪読会の企画は、それに参加せず自分一人で隅から隅まで読み込むこともできた上での選択肢でしょう。

そこで本研究では、コラボレーションを、個人オプションとの間の選択問題、つまり集団への参加を自主的に選べる状況としてモデル化し直し(図1A;閾値型公共財ゲーム注2)、そのことがコラボレーションの成功確率をどのように変えるか検討しました。簡単なモデル(人々が、他の人の行動を予測しそれに最適反応する場合の帰結を検討しました)と、行動実験の結果から、個人オプションが傍にあることはかえって集団でのコラボレーションの成功率を高めることが分かりました(図2)。

個人オプションが外部にあると、どうして集団でのコラボが成功しやすくなるのでしょうか?まず、他人からの貢献に悲観的な人が集団に参加しなくなるという自己選択が起こること、さらに、それを予期して集団内の他人に対してより楽観的になる人がいること、の二つのメカニズムが重要でした。つまり、自主的に集まった集団では、初めから集団がある(=参加が強制される)場合に比べ、人々が互いに対してより楽観的に(=コラボに参加する他の人は、タダ乗りを試みず貢献するだろうと期待する)なっていました。多くの人々はタダ乗りの誘因下でも「他の人が貢献するなら自分も貢献しよう」と考えている(公共財に関する研究の文脈では「条件つき協力」注3と名付けられています)ので、互いに対して楽観的になることは集団に貢献する人の割合を増やすことに直接的に寄与していました(図2)。

興味深いことに、近年の類似の研究では、個人オプションの存在はタダ乗り問題の解決を妨げるものとみなされていました。例えば、非常にお金持ちの人は年金制度に貢献する動機が小さいと想像できるように、ある問題を独力でも十分に解決できる場合、不確実な集合解に取り組むことの価値は下がるからです。本研究ではさらに、コラボレーションを含む集合解と個人オプションとの関係についてのこれら正負両方向の知見が、集団が形成されるタイミングの違いとしてまとめて理解できることを(ふたたび簡単なモデルと行動実験で)示しました。たしかに、(例えば年金制度における「日本国民」のように)集団が初めから固定されている場合には(図1B)、個人オプションを選ぶ人の存在は集団に貢献する人数の減少に直結し、個人オプションがない方が集合解の成功率が上がるかも知れません。一方で、上に挙げた多くのコラボレーションの例のように、個人オプションを選ぶ人がいてもその後に集団を形成する場合には(図1A)、互いへの楽観という正の影響の方が強くなるのです。論文内では、より詳しく、全体のポピュレーションの大きさ・個人オプションの負の外部性・集団の流動性、などにおける違いとしても同様に理解できることを議論しています。

本研究の貢献は経験的/理論的な観点からそれぞれ以下のようにまとめられます。まず経験的には、コラボレーションにおいて互いへの楽観が重要であること、さらに自主的な参加がそれを作り出すメカニズムとして働くことを示しました。また理論的には、コラボレーションを個人オプションとの関わりの中で捉え直し、一見矛盾する先行研究の結果を統合する視点を提供しました。このような理論的な理解は、現実場面で(例えばある企業の中で)、より多くのコラボレーションを可能にする施策の立案に応用できるのではと考えています。

添付資料

図1. コラボレーションと個人オプションの模式図:閾値型公共財ゲームと個人オプション

【A】コラボの外に個人オプションがある場合、コラボは自主的に集まった人たちだけで行われます。本研究が想定する状況です。【B】コラボが始まった後に個人オプションに流れる人がいる場合、個人オプションはコラボに貢献/協力する人の数を直接的に減らし、成功をより難しくします。

図2. 閾値型公共財ゲームを用いた実験結果

【A】プレイヤー単位の協力率。横軸は異なる閾値(5人グループのうち、グループの成功に必要な協力者の人数)、色分けは個人オプションの有無(赤:なし(強制参加)・水色:あり(自由参加))に対応しています。閾値がどの値の場合も、個人オプションがある(水色)方がない場合(赤)よりも協力率が高くなりました。【B】グループ単位の成功率。横軸はAと同様です。個人オプションがない場合(赤)は、閾値が高くなるほど成功率が下がりますが、個人オプションがあると(水色)、閾値に関わらず高い成功率が保たれました。

用語解説

注1)公共財

「非競合性」と「非排除性」という2つの性質を持つ財やサービスを指します。非競合性は、ある人の消費が他の人の消費可能量を減らさないという性質、非排除性とは、対価を支払わない人でもその財の便益から排除できない性質を指します。これらの特性により、各人には対価を支払わず便益のみ受けとるという「タダ乗り」の誘因が生じます。

注2)閾値型公共財ゲーム

参加者の協力(貢献)の総和が一定額を超えた場合にのみ公共財が提供される状況をモデル化した経済ゲームの一種です。プレイヤーは5人でグループを作り、自分の手持ちのポイントをグループに貢献する(「協力」)か、自分のものにするかを各自選択します。閾値の人数以上のプレイヤーが協力した場合にのみ、グループは成功し、メンバー全員で(協力しなかったプレイヤーも含めて)共有する公共財を作り出します。閾値の人数が変われば、必要な貢献の量が変わり、したがってグループが成功するハードルやただ乗りの誘因の大きさも変化します。

注3)条件つき協力

公共財供給の状況において、他者の協力度合いに応じて自身の協力レベルを調整する行動戦略を指します。多くの人は、「他の人が協力するなら」という条件つきであれば、自身も協力を選択する傾向があることが知られています。

掲載情報

雑誌名:Nature Communications

論文タイトル:An outside individual option increases optimism and facilitates collaboration when groups form flexibly

著者:Ryutaro Mori, Nobuyuki Hanaki, Tatsuya Kameda

DOI:10.1038/s41467-024-49779-9

URL:https://doi.org/10.1038/s41467-024-49779-9

研究助成

本研究は、以下の研究費の支援を受けて実施しました。日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(S)「集合行動の認知・神経・生態学的基盤の解明」(科研費番号:JP16H06324);日本学術振興会 科研費番号JP23KJ0781・JP20H05631・JP23H00055;国立研究開発法人・科学技術振興機(CREST) 科研費番号 JPMJCR17A4 (17941861);日本社会心理学会;公益財団法人 科学技術融合振興財団(FOST)。

本研究は、東京大学人文社会系研究科の森隆太郎博士課程学生(もりりゅうたろう)、大阪大学社会経済研究所教授の花木伸行教授(はなきのぶゆき / 兼務先:University of Limassol)、東京大学人文社会系研究科の亀田達也教授(かめだたつや / 所属は研究当時 / 現所属:明治学院大学 情報数理学部 / 兼務先:明治学院大学 情報科学融合領域センター・北海道大学 社会科学実験研究センター・玉川大学 Brain Science Institute)の共同研究成果です。

問合せ先

国立大学法人東京大学 大学院人文社会系研究科 社会心理学研究室

Email:sphisho◆l.u-tokyo.ac.jp (◆は@に変えてください)

雑誌名:Nature Communications

論文タイトル:An outside individual option increases optimism and facilitates collaboration when groups form flexibly

著者:Ryutaro Mori, Nobuyuki Hanaki, Tatsuya Kameda

DOI:10.1038/s41467-024-49779-9

URL:https://doi.org/10.1038/s41467-024-49779-9

研究助成

本研究は、以下の研究費の支援を受けて実施しました。日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(S)「集合行動の認知・神経・生態学的基盤の解明」(科研費番号:JP16H06324);日本学術振興会 科研費番号JP23KJ0781・JP20H05631・JP23H00055;国立研究開発法人・科学技術振興機(CREST) 科研費番号 JPMJCR17A4 (17941861);日本社会心理学会;公益財団法人 科学技術融合振興財団(FOST)。

本研究は、東京大学人文社会系研究科の森隆太郎博士課程学生(もりりゅうたろう)、大阪大学社会経済研究所教授の花木伸行教授(はなきのぶゆき / 兼務先:University of Limassol)、東京大学人文社会系研究科の亀田達也教授(かめだたつや / 所属は研究当時 / 現所属:明治学院大学 情報数理学部 / 兼務先:明治学院大学 情報科学融合領域センター・北海道大学 社会科学実験研究センター・玉川大学 Brain Science Institute)の共同研究成果です。

問合せ先

国立大学法人東京大学 大学院人文社会系研究科 社会心理学研究室

Email:sphisho◆l.u-tokyo.ac.jp (◆は@に変えてください)