#013

#013

想田 和弘さん

1993年 宗教学・宗教史学専修課程卒業

映画監督

こう見えても、僕にも会社員だった時期がありました。

東大を卒業したあと、映画をつくりたいと思ってニューヨークの美大の映画学科で学んだわけですが、そこを卒業して見つけた仕事がニューヨークの小さな制作会社。NHKのドキュメンタリーなどをつくる会社でした。その会社で7年間、仕事をしていました。

収入は毎月決まった額が振り込まれ、保険もあった。ところが、突然、その会社の経営状況が悪くなり、2週間分の給料を渡されて「明日から来なくていいよ」って。ほぼ全員が解雇です。僕が34歳くらいのときかな。そのときすごく感じたのは、社員だから経済基盤は安定しているって錯覚していたけど、実は危ない道を進んでいたんだなって。

会社員であった7年間に、僕の中で鈍っていた感覚が2つありました。

一つは、“食べ物をかぎつける”、つまりどこに収入の道があるかを自分で察知する能力です。もう一つは、“決定する”能力です。知り合いから「この仕事をこれだけの費用でやってほしい」と言われたとき、思わず僕を解雇した経営者に相談したくなった。仕事を受けるかどうかすら、いつのまにか自分で決められない人間になっていたわけです。これ、危ないですよね。知らない間に、経営者に知的にも精神的にも依存していたのだと思います。

ところがこれからは自分で食べ物を探して、その食べ物を食べるかどうかも自分で決めないといけない、その能力を今つくらないと次の日には飢えてしまう、という状況に直面しました。そのときの怖さはよく覚えています。すごく怖かった。飼い猫が突然、路上へ放り出されて野良猫になったような感覚です。

でも、面白いもので、そういう状況になると生存に必要な能力は自然に身につくものなんですね。退化していた2つの能力はすぐに鍛えられ、立派な野良猫になりましたよ(笑)。

結果的には、これが本当に良かったと思います。だって今みたいな、特に世界の先が読めない時代に培うべきは、自分の頭で考え、自分の嗅覚で餌を探し、危険を避け、そして決定する能力でしょう。その能力さえあれば、何が起きても生き残れます。人間も動物ですから、生き残るって、そういうことじゃないですかね。

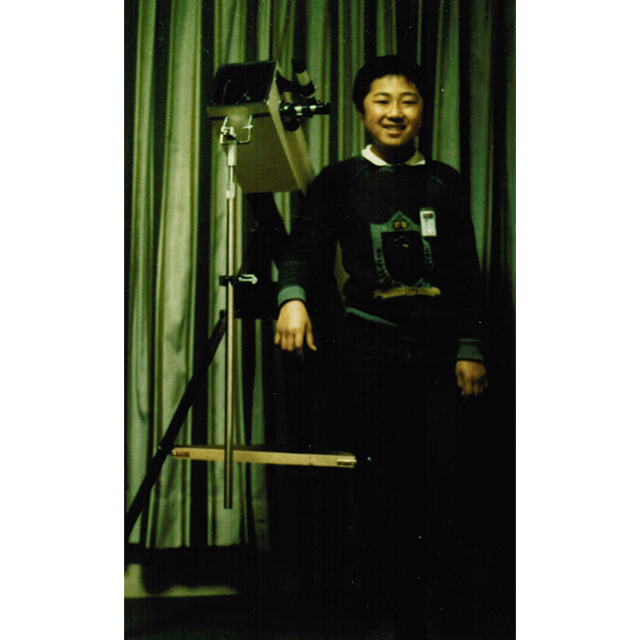

「子どものころからのめり込むタイプでしたね」

生まれたのは栃木県の足利市です。ザリガニやサワガニをとったり、野球やサッカーをしたり……。のめり込むと独学で何でもやってしまうところがあって、小学校のとき理科の授業で勉強した天体観測にはまって、口径10センチの反射式望遠鏡を自分でつくってしまったり。親父のカメラを借りて望遠鏡にくっつけて、月のクレーターの写真を撮るのに夢中になりました。でも、すぐ飽きて、次にハマったのがマイコン。これも独学でベーシックという言語を勉強して、キャラクターやストーリーを自分でデザインしてゲームをつくる。当時、『マイコンBASICマガジン』という雑誌があって、プログラムを投稿して採用されると1万円もらえるんです。常連でしたが、これも途中で飽きてしまった。

理系っぽく聞こえるかもしれませんが、実は理科とか数学は全然だめで。高校は地元の県立高校です。成績はよかったので、イケるかなという感じで東大を受けました。運良く、その年は数学が難しく平均点が低かったので入れました。たぶん、僕、数学は0点だったと思いますよ。ただ、僕は0点を前提に受験勉強していたので(笑)。

「『東大新聞』から宗教学科へ」

入学は1989年、バブル期です。合格発表を見に行ったとき、きれいな女の人たちが『東京大学新聞』を売っていた。本格的な新聞で、「この人たちと新聞をつくれるのか!」と思ってその場で入部したら、実はバイトの人たちだった。

でも、楽しかったですね。1、2年は授業そっちのけで『東大新聞』の活動をしていました。たぶん、自分のアイデンティティの中に、「勉強ができる」というのがあったんです。地元の小・中・高では、ずっと優等生でしたから(笑)。ところが東大に入ってみると、周りは「勉強ができる」人たちばかり。なんだ、そんなこと大したことなかったんだ、自分のほんとうに好きなこと、得意なことをこれから育てていかないとやばい、と思って、けっこう焦りました。新聞にのめり込んだのは、それが大きい理由の一つだったと思います。

それと、ジャーナリズムの世界にすごく魅せられた。ちょうど昭和天皇が亡くなったばかりで、編集部では「天皇制は必要か」なんていう議論がされていて、僕は保守的な土地から来たのですごいびっくりしたのを覚えています。そのころ、東大には学生運動の残り香みたいなものがあって、『東大新聞』にも左派の考えを持つ人が多かった。僕もそっちのほうに染まっていって、「ペンで社会を変えてやる」くらいの意気込みでやっていましたね。

当時、学部ではなく大学院を大学の主体にしようという「大学院構想」が進められていました。僕らは大学院構想に批判的な論陣を張っていたので、総長インタビューが年に1回あるんですけど、なかなか応じてもらえなかった。総長も困っていたんだと思いますよ。(笑)

バブルの時代ですし、左派的な主張を展開する学生新聞に興味を持つ学生は少なくて、編集部は慢性的な人不足でした。部員は僕も含めて4、5人のときもありました。しかし毎週、新聞を出さなくてはいけない。ほんとに大変で、僕は3年の夏くらいに燃え尽き症候群になって、当時、編集長だったんですけど、やめざるを得なくなりました。

燃え尽きてしまったのは、政治的な主張を発信していくことに疑問も感じつつあったんでしょうね。左派的な主張の土台には、かならず「人権」というコンセプトがあるわけです。例えば、「戦争に反対。なぜなら人権を侵害するから」「差別に反対。なぜなら人権を侵害するから」。すべては「人権」に行き着く。だけど、僕は、だんだんと人権ってなんだろう、みんな死んじゃうのにどうして生きるの?という、ほんとに青臭い疑問を途中から抱き始めた気がします。

東大の文科3類に入って良かったと思うことの一つは、入学してから専門を決めることができる。『東大新聞』で活動する過程で出てきた問題意識や自分の関心事に基づいて「宗教学」を選べた。僕にはしっくり来る選択だったです。

文学部って、知のお宝が詰まった蔵みたいなものですよね。いろいろなものがバラバラに置いてあって、それを知りたい人はどうぞ、という感じでオファーされている。それを手にとる人の興味と嗅覚を信頼して、どういうふうに使ってもいい、という自由さを感じましたし、単純に知りたい、学びたい、本を読みたい、そういう感じで2年間過ごしました。なかなか、そういうことって人生の中でないじゃないですか。貴重な時間だったんだな、ということを事後的に痛感させられる、僕にとってはそういう場所と時間でしたね。

それに本郷キャンパス、僕、好きなんです、あの雰囲気がね。古い建物で、歴史の重層性がある。何かを学びたいという気にさせる。研究や学問に向く雰囲気、環境--本郷キャンパスにはそういうものが伝統的に培われていると思います。そういう無形のもの、そこに行ってみないとわからないような、身体性でしか感じられないようなものって、実は大きい財産だと思いますね。

それと、すごくいい出会いだったと思うのは島薗進先生です。駒場のときに宗教学の授業を島薗先生がされていて、一瞬で「この先生、いいな」って思った。だから、全然、迷いはなかったです、宗教学に行こうって。幸いなことに、まったく人気のない学科だったから(笑)、ごめんなさいね、僕、ろくに授業にも出ていなかったので進振の点数が悪かったんですけど、すんなり入れたんです。

宗教学科に入ってから、楽しくて夢中になって勉強しました。そのころ、“死”に興味があり、調べていたのが臨死体験とか。お葬式にもすごく興味があって、ただのゼミのレポートなのに、わざわざバリ島まで自費で行って1カ月間、葬送儀礼の一部始終を観察して、写真を撮ってレポートに書きました。金井先生のゼミのレポートだったんですけどね。そのくらいのめり込んでいました。

卒論は「新宗教」についてです。特定の教団に入って参与観察をしたいと思っていました。『東大新聞』にいたころ、原理研が『東大新報』を出していて、『東大新聞』を名乗って取材したりしていたので、僕らにとってはある種の「敵」だった。ならば「敵を知るべし」と思って、原理研に勧誘されるとついていって講義を受けたり、ビデオを観たりとかしていたので、参与観察には抵抗がなかった。

いわゆるオウム真理教事件前のことですが、島薗先生に「オウム真理教に入って、卒論を書こうと思っているんですけど」と言ったら、いつもなんでも「やればいいよ」って勧めてくれる先生が「やめたほうがいい」と。「もう少し抜けやすいところにしなさい」と。それで某教団に入りました。

「新しく入った人がその宗教教団の信念体系をどのように受容するか」について、自分を実験台にして観察するのが目的です。つまり教団の教義をまっさらな気持ちで受け入れようとする一方で、自分の心の動きを観察するわけです。

たとえばその教団では、最初は祈りのやり方を習って「愛念」を出す訓練をするんですね。今思うと仏教の慈悲の瞑想に近いのですが、「私が幸せでありますように、私の大切な人が幸せでありますように、私の嫌いなあの人も幸せでありますように、生きとし生けるものが幸せでありますように」ということを何度も何度も唱えながら、額から「愛念」を出す訓練をする。するとやりながら、何となく感動するんです。「ああ、自分の中にはこんなにも愛が潜んでいたんだな」などと実感したりして。そこで周りを見るとボロボロ泣いている人がいる。これは完全に信念体系を受容した瞬間だな、と冷静に観察している僕もいるわけです。

島薗先生に習ったことで思い出すのは、新宗教はいろんな古い宗教を解体して、いいと思われるもの、使えるものを寄せ集めて、それを合体させることによって新しいものをつくる。“習合”というんですけど、そういう意味では伝統ともつながっているんですね。卒論を書き上げてすぐ、その教団からは抜けましたけどね(笑)。

「今の仕事は大学時代にやっていたことと同じ」

僕が今やっている仕事は、宗教学科時代にやっていたことを、メディアを変えてやっているだけなのかもしれません。「よく見る、よく聞く」をモットーにカメラを回しながら、目の前の現実を行き当たりばったりで撮って、それを編集して映画にしています。「観察映画」と名付けていますが、大事なことはまず理解しようとする。自分を“ひらく”んだけれども、“観察する”ことも同時に忘れずに、必ず吟味もする。そして、カメラを回しているうちにどこかに連れていかれてしまったという“体験”をそのまま描きたい。

人間って、何か印象的なことを経験したり見たりしたとき、それを他人と共有したいって思うものでしょう。だからこそ人は旅に出たり旧友に会ったりすると写真を撮って、ソーシャルメディアに投稿したりするわけです。僕が映画を作るモチベーションも、それと同じです。例えば『港町』という観察映画は、瀬戸内海の町・牛窓の人々や猫たちとの出会いとその体験をタイムカプセルに閉じ込めたような映画です。あの映画では、自分の方法論が熟成されたという感じがしています。

「多様性と人間社会の豊かさ」

僕は、僕のやり方でドキュメンタリー映画を撮っていますが、観察映画とは対極にある、対象を多角的に分析するアプローチなどにもいい面がたくさんあります。いろいろなアプローチが並立することが多様性であり、人間社会の豊かさだと思います。だから、みんなが観察映画の方法でドキュメンタリー撮るべきだなんて思ったこともないし、統一する必要はまったくない。

最近のドキュメンタリー界では、現代美術や報道など、いろいろなバックグラウンドの人たちがいろいろなモチベーションでつくっています。作家とは、自分のやり方を見つけたときに「作家」になるものです。一見、相容れないものが乱立し、並立し、そして共鳴し合う状況は、すごく活気があっていいなと思っています。

今、この多様性と人間社会の豊かさが試されていると思うのです。コロナを例にとると、いろいろな情報が飛び交っている中で、人はどういう情報に接し、その情報に接したときにどう受け取るのか。「コロナウイルスは空気感染する」という情報に接した人と、「空気感染しない」という情報に接した人では、行動も変わってくるはずです。いや、たとえ同じ情報に接したとしても、その人の性質や文化や環境によって、行動も変わりえます。マスクをつけるのか外すのか、人とどのくらいの距離をとるのか、電車に乗るのか、映画館に行くのか、学校に行くのか、オンラインを希望するのか。あらゆる局面のあらゆる選択には、実はその人の個性や生き方、環境や歴史が反映されているのですが、その“違い”をどれだけ許容できるか。実はこれも「多様性」の問題なんです。「多様性って大事だよね」って口で言うのは簡単ですが、一般的に多様性の問題とすら意識されていない部分での“違い”を許容できるのか、包容できるのか、包摂できるのか。どこまで僕たちが多様性というものを本質的に真剣に考えているか、日々試されている気がします。

インタビュー日/ 2020.8.7 インタビュアー/ 藤原 聖子・楯岡 求美 文責/ 松井 千津子 写真提供/ 想田 和弘

想田 和弘(そうだ かずひろ)さん

映画作家。ベルリン国際映画祭でエキュメニカル審査員賞、ナント三大陸映画祭でグランプリである金の気球賞を受賞した最新作『精神0』(2020)がロングラン上映中。1970年栃木県足利市生まれ。東京大学文学部宗教学・宗教史学科卒。スクール・オブ・ビジュアル・アーツ映画学科卒。93年からニューヨーク在住。台本やナレーション、BGM等を排した、自ら「観察映画」と呼ぶドキュメンタリーの方法を提唱・実践。監督作品『選挙』(07)、『精神』(08)、『Peace』(10)、『演劇 1』(12)、『演劇 2』(12)、『選挙 2』(13)、『牡蠣工場』(15)、『港町』(18)、『ザ・ビッグハウス』(18)。国際映画祭などでの受賞多数。著書に『精神病とモザイク』(中央法規出版)、『なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか』(講談社現代新書)、『演劇 VS 映画』(岩波書店)、『日本人は民主主義を捨てたがっているのか?』(岩波ブックレット)、『熱狂なきファシズム』(河出書房新社)、『カメラを持て、町へ出よう』(集英社インターナショナル)、『観察する男』(ミシマ社)、『THE BIG HOUSE アメリカを撮る』(岩波書店)など。

-

#001

森下 佳子さん

野放し状態で「ものの見方を学ぶ」 -

#002

前田 恭二さん

人間のありようとして美を求める -

#003

佐治 ゆかりさん

自分がやりたいことをちゃんとやろう -

#004

内田 樹さん

乱世にこそ文学部へ! -

#005

羽喰 涼子さん

私は編集者の道を行く -

#006

大澤 真幸さん

そして同じ問いに立ち返る -

#007

佐藤 祐輔さん

ビジネスにとっていちばん大事なのは

「正義」だと思うんです -

#008

畑中 計政さん

先生ってカッコいい -

#009

越前 敏弥さん

"翻訳"という仕事にめぐり合う -

#010

濱口 竜介さん

やってみる。6割できたらいいと思う -

#011

石井 遊佳さん

根源的なものほど一見無用物 -

#012

岡村 信悟さん

文学部で学んだ比較不可能な価値の共存 -

#013

想田 和弘さん

観察映画という生き方 -

#014

徳田 雄人さん

「失敗しない」なんてもったいない -

#015

金 そよんさん

答えがないなんて素晴らしい -

#016

和田 ありすさん

人文学、社会科学の研究を応援する

ために進んだ道 -

#017

大島 義史

自転車で未知の世界を走る