#012

#012

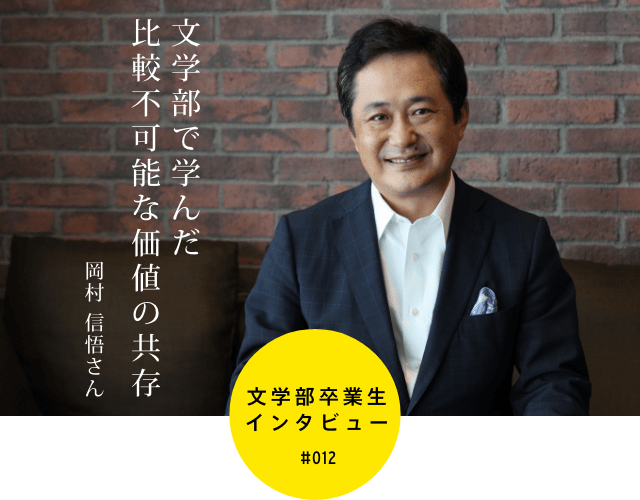

岡村 信悟さん

1993年 文学部東洋史学専修課程卒業 / 1995年 大学院人文科学研究科東洋史学専攻修士課程修了

株式会社DeNA 取締役COO 兼 スポーツ事業本部長

株式会社横浜DeNAベイスターズ代表取締役社長

株式会社横浜スタジアム取締役会長

修士課程を修了後、郵政省に入省し、総務省を経て、DeNAベイスターズの代表取締役を務めています。今、企業に身を置いて、「企業の価値とは何か」と考えたとき、「私たちはどんな社会にいるのだろう」「その中で人はどのように生き、また生きていくのか」、そして「人はどのようにつながっているのだろうか」、だから「どのような価値を生み出すことができるのか」と考えます。これは社会学であり、歴史であり、まさに私が文学部で触れた学問です。学生時代、自分の興味や関心の赴くままに、自分が知りたいと思い、知ろうとしたことを勉強してきました。これって、すごく恵まれた“時間”だったし“場”だったし、このことが今の自分に活かされていると思っています。

「文学少年から公務員へ」

文科Ⅲ類に入ろうと決めたのは中学1年生のときです。子どものころから日本史が大好きで、学者になりたかったのですが、通っていた筑波大学附属駒場中の日本史の先生も東大文学部出身で、もろに影響を受けました。数学が苦手だったので一浪して東大に入ったときは、とにかく文学部で日本史をやる、ということしか頭になかったですね。

ところが、文学部に行く人ってみんなそうだと思いますが、もちろん歴史は好きなのですが、文学全般が好きなので小説から音楽から、いろいろなことに興味が膨れ上がる。しかも、1989年、私が入学して間もなく、天安門事件が起こりました。ちょうどそのころ魯迅に夢中になっていたので結構揺さぶられたんですね。それで、よくよく考えてみたら、例えば鎌倉時代だったら宋、元との関係もあるし、歴史を学ぶにはグローバルな視野が必要だし、中国古代史というか、東洋史をやるべきではないか、客観的に他国からの視点や文化から見ることが大事じゃないかと思って、選んだテーマが「唐末五代の支配層だったトルコの一族の盛衰」です。ただ、これは今でも自分の中でいろいろな疑問があるし、解決がついていないんです。中国古代史は資料が限られているので、『五代史』とかに頼らざるを得なかったんですけど、あの沙陀族が民族なのか、それが政治的な権威を持つ集団になっていくのはなぜか、それがまた消えていくのはなぜか……。

実は、このテーマを選んだことが、子どものころからの夢だった「学者になる」ことに疑問を持つことになったのです。学者っていろいろなタイプがいると思うのですが、自分の世界を信じて、一人で誠実に、積み上げていくということができる人というふうに考えると、私はどちらかというと人と関わることが好きだし、みんなで方向を決めてこっちに進もうというときに自己献身的になれるし、先頭に立って頑張れるんじゃないかと、学者という道を進んでいくことにちょっと不安になり始めたんですね。

ただ、まだ揺れるところがありました。今と違って、当時は大学院を出て民間企業に勤めるのは難しかった。公務員試験は、日本では法学部とか経済学部の人たちが受けているけど、イギリスではオックスフォード大学で歴史や文学を勉強していた人たちが受けている。そこで国家公務員一種試験を受験し合格したので郵便局のアルバイトをしていたとかいろいろ考えて、当時の郵政省に(今の総務省)入省しました。

公務員になってから、ずっと“公共”ということを考えていました。“公共”というものに対して、自分の時間をすべて使うことができる、そしてある種、世の中のありように対して、公共はこうあるべきだと言うことができる、だから公務員はいいよね、っていう言い方を私はよくしていたんです。だから、公務員をやめたくなかったのですが、南場さんに誘われ、企業の世界に飛び込みました。

「横浜の地を21世紀が代表するような

都市空間へ」

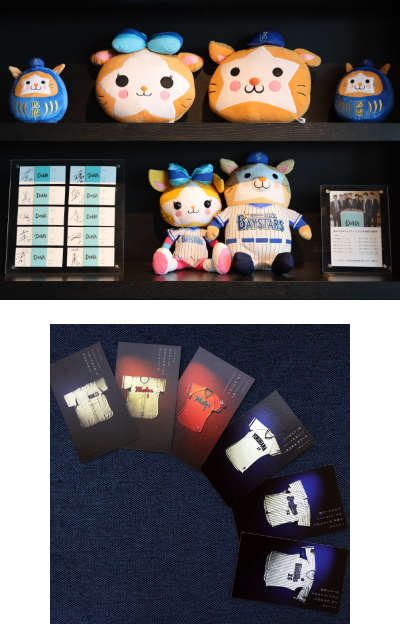

横浜スタジアムは屋外なので、空間に広がるというか、迫力のある、まさにエンタメ空間をファンの方々や観客につくっていただいている。観客が喜ぶ空間を観客自ら参画することによってつくる、そんなことがうまくできているのかなと思っています。

横浜公園は歴史的な場所で、大桟橋――昔は、鴎外にしても荷風にしても伊藤博文にしても、みんな、横浜から海外に行ったわけですが、その大桟橋から日本大通りを通った突き当たりが横浜公園で、当時、彼我公園と言われていて、外国人居留地で彼と我が出会う場所ということでした。外国人と出会う場所にパブリックな空間ができていて、それがクリケット場になり、戦前にはベイブ・ルースやルー・ゲーリッグも来ています。戦後は米軍に接収されて平和球場と言われていたのですが、スタジアムを西武資本がつくると言ったとき、横浜青年会議所を中心とした人たちが、ある種、反骨精神でお金を集めて、市民の手でつくりました。200人くらいの小株主がいたのを我々がTOB(株式公開買付け)したのですが、ほんとうに横浜のど真ん中で、横浜の歴史の中心です。

今度、横浜市庁舎が移転するのですが、移転したあとの跡地整備を三井不動産さん等と組んで我々がやることになっています。そこに横浜の中心にふさわしいパブリック空間を新しくつくりたい。文学部的に言うとゲニウス・ロキ、地の霊みたいなものが絶対あるし、歴史をつくりだす磁場が出るところなので、その場を活かして、しかも21世紀にふさわしい世界のありようを象徴するような都市空間に変えていきたいと思っています。こう考えると、歴史認識をもとに、世の中のありようをこうしたいんだ、みたいなことは実業のほうができるのかもしれません。

「新しい秩序に企業が参画すること」

話が少し脱線するかもしれませんが、ガバメントは帝国の時代から逆に分権化していって、20世紀には国民国家に収斂して、それがGAFAなどの台頭により崩れていき、現代は基本的にはガバメントが全部を解決できないような実態が生まれています。しかも、インターネットによって“個”を解放しているため、“個”がむき出しになっている。アイデンティティの揺らぎみたいなものを感じる一方、大衆社会に埋没せずに自分らしい生き方を求めようとすることで、今まであった同じ規範の中で「こうあるべきだ」という、人々の心の中にあった“ありよう”も崩れてきています。

正しい方向がまだ見えていないのだけれども、もし、正しい方向があるべきだと思ったとき、我々のありようってどうなんだろうと考えると、ガバメントが支えるパブリック領域をプライベートセクターが支えられる時代になっているのではないか。まさに昔の帝国が崩れて、たくさんの封建領主ができたように、例えば、我々DeNAが横浜や神奈川という地域で、ある種、“くにづくり”をできるのではないか。“くにづくり”とは、より一人ひとりの価値や多様性が重要視され、そして他者への尊重ということも大事にされ、そして、我々の営みができ得るならば後世代にバトンタッチできるものであり、そしてでき得るならば文化をつくることでありたい、ということです。こんなふうに生活していったら楽しいんじゃないかとか、こんなふうな生き方があるんじゃないか、という、新しい価値――比較不能な多様な価値の共存を社会に付与することを目指す、それも税収でなくて企業が自立的に収益を得ることによって、というふうに企業も変わっていけるのではないか。グローバルでありつつローカルになる。つまり、新しい秩序をつくるという営みに企業が参画できるのではないかと最近思っています。

「経営に必要なのは人文知」

企業の経営には人文知が必要です。人間や社会に対する、仮に洞察がなくても関心がないと経営はできません。経営というのは人の統治でもありますし、会社の社会でのありようでもあるので、人はこれまで何をしてきたのか、もしくはどんなことを考えてきたのかというのをけっこう深く自分なりに勉強したり、もしくは関心を持つことが必要です。

未来は予測不可能なので、「自分がどうあるべきか」という確信を持つということは大事なのですが、その確信がある種危ういものであることも含めて意識しなければいけない。この方向だろう、でも、ここに固執してしまって社会や組織を傷つけてはいけないという、ある種の知恵の深さがますます求められるようになってくると思います。専門性やAI、インターネットの時代になり、それらを深めていく経験は必要なのですが、その経験を踏まえて幅広く、人間のありようとか社会のありようを集中して勉強する。文学部はそのことに集中して勉強できると思います。

今申し上げたようなことは、書生の青臭い議論じゃないかと言われるかもしれませんが、これからの企業に入る若い方々もそういうところに共感したり、場のありようや、自分が力を発揮する場の文化、組織風土を考えると思うのです。そういう人たちに応えられる経営をしたいと思っています。これまでの企業は、例えば商社はこんなタイプの人というのがあったかもしれませんが、それでは企業の足腰が弱くなります。どれだけ多様な人材を多様なことに活かし切るのかというのが、これからの経営の腕の見せ所で、よく私が言っているのはベイスターズと同じで、要は太陽系で太陽が1個輝くのではなくて、まさに宇宙全体でみんなが星であって輝くんだと。一等星もあれば二等星もある、輝きはそれぞれ違うけれども、星座はみんながいないとつくれない。一人ひとりが必要不可欠な人材で、それなりに一生懸命輝く、DeNAギャラクシーとでも呼べるような組織をつくっていきたいと思っています。

「今でも研究室時代のことを思い出すと

冷や汗が出るのです」

文学部を出て、大学院という場で学問をかじって、そのことにずっと関心を持って生きているということ、これはあらゆる意味で私のアイデンティティそのものです。ただ、今でも研究室時代のことを思い出すと赤面どころじゃないですね、恥という恥はすべてそこでかいたと思います。教員も指導教官の尾形勇先生、岸本美緒先生、東南アジア史の桜井由躬雄先生をはじめ、朝鮮史が武田幸男先生、インド史の辛島昇先生、皆さん非常に個性的でしたし、先生、学生みんなでお酒、飲みまくりました。

当時の飲んだり、議論したり、みんな、それぞれ山ほどお互いに本を読んだりして、「負けるもんか」という、あの息づかい――あの感じは、率直に言うとまだまだ生々しい感じがあって、だから、なんか脇の下に汗をかくような……。本郷三丁目の何軒かの飲み屋さんとともに、かなり濃厚な思い出です。あの研究室がなかったら、という自分はないですね。研究室に行っていろいろワアワア言って、みんなとやるのが好きだった。何人もの顔が浮かびます。そこで学生たちが翻弄されていたという感じ、それが私にとっての文学部です。今でも本に囲まれていないと気が済まないですし、実はスタジアムのほうには買い集めた荻生徂徠があって、会社の部屋には原敬がバーッとある。そういう世界が私にはあるということが支えになって、日々の営みができているのかもしれません。

これからは予想もつかないような問題が起こってくるでしょうから、ある答えを効率良く引き出しから出すというよりは、悩んじゃう人のほうがいいと思いますよ。悩んだり、疑問に思ったりというほうが“解答”らしきものを自分でつくりだせます。今までは、どっちかというと社会システムがかっちり――そうは言っても世の中は実は動いており、法学部が典型かもしれませんが、こういう蓄積があるからこうだといわゆる“正解”を求めがちですが、悩む能力とか、それこそお酒を飲みながらワアワア言われて、感情のバランスを崩しそうになりながらも、一生懸命、知性で答えようとする、そういう場においてこそ心の鍛練がされるのではないでしょうか。わけのわからなさとどう付き合っていくかという、そういう知性が必要と思います。

インタビュー日/ 2019.9.9 インタビュアー/ 佐川 英治 文責/ 松井 千津子 写真/ 斉藤 真美

岡村 信悟(おかむら しんご)さん

1970年生まれ。東京都出身。1993年文学部東洋史学専修課程卒業。1995年大学院人文科学研究科東洋史学専攻修士課程修了。郵政省(現総務省)を経て、2016年から横浜ベイスターズ社長。株式会社DeNA 取締役COO 兼 スポーツ事業本部長。株式会社横浜DeNAベイスターズ代表取締役社長。株式会社横浜スタジアム取締役会長

-

#001

森下 佳子さん

野放し状態で「ものの見方を学ぶ」 -

#002

前田 恭二さん

人間のありようとして美を求める -

#003

佐治 ゆかりさん

自分がやりたいことをちゃんとやろう -

#004

内田 樹さん

乱世にこそ文学部へ! -

#005

羽喰 涼子さん

私は編集者の道を行く -

#006

大澤 真幸さん

そして同じ問いに立ち返る -

#007

佐藤 祐輔さん

ビジネスにとっていちばん大事なのは

「正義」だと思うんです -

#008

畑中 計政さん

先生ってカッコいい -

#009

越前 敏弥さん

"翻訳"という仕事にめぐり合う -

#010

濱口 竜介さん

やってみる。6割できたらいいと思う -

#011

石井 遊佳さん

根源的なものほど一見無用物 -

#012

岡村 信悟さん

文学部で学んだ比較不可能な価値の共存 -

#013

想田 和弘さん

観察映画という生き方 -

#014

徳田 雄人さん

「失敗しない」なんてもったいない -

#015

金 そよんさん

答えがないなんて素晴らしい -

#016

和田 ありすさん

人文学、社会科学の研究を応援する

ために進んだ道 -

#017

大島 義史

自転車で未知の世界を走る