#006

#006

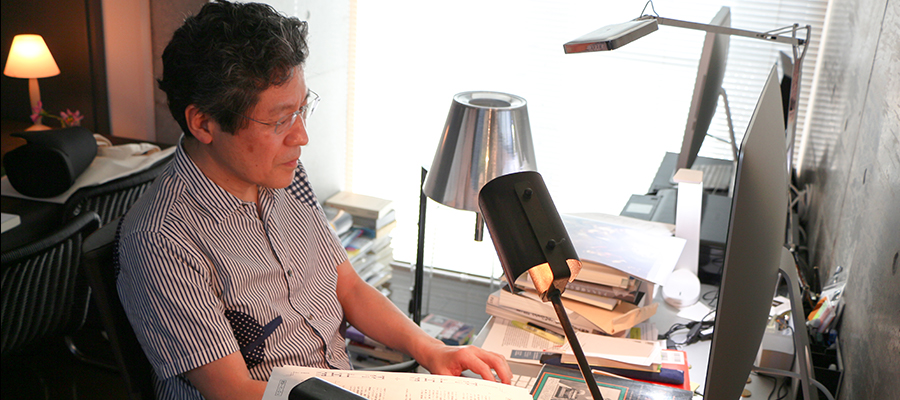

大澤 真幸さん

1990年 東京大学大学院社会学研究科博士課程修了 社会学者

高校時代の師

長野県立松本深志高校入学の手続のとき、「入学式までに何でもよいから自分の書きたいことを書いてくるように」という宿題が出されました。合否は決まっているわけですから、何を書いても大丈夫。作文というと、どうしても先生に見せなければいけないという意識があったのですが、そのときはまったく自由に、ほんとうに自分が一番書きたいことを書きました。高校1年の担任は世界史の中村磐根先生、東大文学部を卒業した、30代前半のカッコいい先生でした。実は、高校に入ってから何となく適応できなくて鬱々としていたんですが、1学期が終わって明日から夏休みというときに、中村先生に呼ばれて職員室へ行きました。学校へは――ときどきサボっていたけれども――いちおうはちゃんと行っていたし、試験の成績はそれほど悪くなかったから、外目には問題がないように見えたと思うのですが、先生はわかっていたんですね。「大澤君は入学したときの作文にこういうことが書いてあったけど、先生はこういうふうに思う」。作文を覚えていてくれて、しかも僕が書いた内容を僕自身より的確に表現してくれた。すごく感激しました。ちょっと恥ずかしいんだけれども、作文の内容は今から考えると実存主義みたいな話なんです。実存が本質に先立つ、つまり、まず存在してそれによって何かになる、というイメージのことを15歳の言葉で書いたという感じです。

中村先生は社会科学研究会というサークルで読書会を開いていて、そこに参加していろいろな本を読みました。『経済学批判』、『資本論』、『オイディプス王』等々、その当時、ほんとうに理解できていたのかどうかは別として、僕にとって先生やサークルの人たちと本を読み、議論して、濃密な時間を共有できたことはとても幸せだったと思います。

実は、勉強はどちらかというと理科系のほうが得意でしたし、数学が好きだったので理科系に進学するつもりでした。ただ、だれしもそうだと思うけれども思春期って悩みが多いじゃないですか。今でも多いですけど、当時は幼いからよけいに自分の悩みを持て余して、自分の中にモヤモヤしたものがある。理学部に行って勉強してそれに関連する仕事をしたときに、自分が生きている上で一番つまずいているものと関係ないことをやることになるな、何となく納得いかないなと感じて、入試の3カ月前の12月に進路を急遽変更して文科3類を受けることにしました。受験準備がちょっと偏っていたんですが、東大は試験科目数が多いので何とかなるかなとも思っていて、運良く合格できました。

-

生きる上での悩みを解決できる力が

学問にはある駒場での見田宗介先生の1、2年生向けのゼミはすごい人気でしたね。最初の日に希望者が200人くらい来たのですが、ゼミだから20人くらいしか入れない。作文で選抜されました。ここでも作文でしたね。それはともかく、その授業がメチャクチャおもしろかった。自分が生きている上で悩んでいる問題と学校で学ぶことは別問題だろうと思っていたのですが、見田先生の授業を受けたとき、人が生きている上でぶつかる悩みや問題を学問を通じて探究することで、解決のためのヒントが見えたり、視野が急速に広がっていく、そういう力が学問にあり得るということを強く実感しました。

ゼミには個性的な仲間が集まりました。静岡県舞台芸術センターの2代目芸術総監督の宮城聡君や、情報学環の吉見俊哉君(社会学)、東北大学の瀬川昌久君(文化人類学)。瀬川君は盛岡、僕は松本の出身なので、どっちも田舎者という感じでよく一緒にいたんですね。今でも覚えているけど、見田先生のゼミに出て二人ともメチャメチャおもしろいと興奮して、きょうの授業ではどうだったかみたいな検討会を僕の下宿でしたり、先生の書かれた『気流の鳴る音』や『現代社会の存立構造』の内容について熱く語り合う。それで、「これは見田先生に聞かなきゃしようがないじゃないか」という話になったわけです。今考えてみると、先生にとっては迷惑な話だったかもしれないですね。でも、「先生、いろいろ聞きたいことがあるので時間をとってください」と言ったら、先生は快く、ある土曜日のお昼に新宿の紀伊國屋書店の裏にある喫茶店で何時間か話をしてくれました。

進学振り分けに際しては社会学を専攻しましたが、大きなきっかけは見田先生です。

人文科学では歴史を学ぶことと

最先端はインタラクティブである

社会学という学問は群雄割拠というか、いろいろな流派があるのですが、東大には全部の流派の先生がいる、しかもそれらの先生が一流だということはとても幸せだったと思います。正直、自分に合う流派とそうではない流派というのはあるのですけれども、社会学を専門的に学ぶ以上は苦手な流派もやっておかなければいけないし、ピンと来ない理由をはっきり言えなければいけないと思っていました。だから、その先生の説が全面的に正しいと思うわけではないような授業やゼミにも出ましたし、そういうカリキュラムやメニューが用意されているというのはとても良かったと思います。

人文系の学問と自然科学系の学問の違いというのは、例えば物理学をやるときに物理学の歴史をあまり知らなくても何とかなるんですね。ニュートンの『プリンキピア』なんて知りません、でも最先端の物理学はわかりますということもあるでしょうし、ニュートンの運動方程式が証明されていればその上に積み重ねることができるし、数学だったら「ここまで証明できている」ということで始めればいい。しかし、文科系の学問は歴史を知ることが大事だし、反復的に同じ問いに立ち返りながらやっているところがあるわけです。哲学ではたとえば「数とは何か」ということが何度でも問い返される。つまり、足元が何であるかを何度も何度も見直し、そしてその問いがどのように反復されてきたのか、ということに立ち返る必要があります。だから、古いものが新しいものよりもだめということは必ずしもなくて、何度も人類の中でリマインドされていく。歴史を学ぶこととその学問の最先端を行くことがインタラクティブになるわけです。

僕の専攻した社会学は、「社会」のことを考える学問です。学生のときは、確かに「社会」のことをそれほど知らないかもしれませんが、ベースは人と人との関係です。例えば社会学を深くやろうと思ったら、極論すれば「私の社会学史」をつくるといい。それは「私の」でいいと思います。昔、廣松渉先生が「知的クリエイティビティは数学は20代かもしれないけれども、哲学は10代ですよ」とおっしゃっていました。それはちょっと大げさかもしれませんが、学生のときに直面する素朴な問題意識が洗練され、のちのち学問になっていきますから、自分はどう感じるか、ということを知ることが大事です。

若者よ、閉塞感を打ち破れ

実は、「今、幸せだ」と感じている若者がすごく多いというNHK放送文化研究所が行った調査を見て驚きました。どう考えても、僕自身が大学を卒業した頃より、今の若い人の方が困難が大きいからです。では、なぜ調査をすると満足度が高くなるのか。結論を言えば、若い人の満足度が高いということは、今後さらに良くなる予定がない、つまり、かなりの閉塞感を感じているということなのです。

「今、自分が閉塞感を感じている」ということは、実はほんとうの問題がどこにあるかということをわかっていない。もちろん時代的コンテキストがありますが、それは人間が生きている上でぶつかるような普遍的な問題でもあります。その問題の原因が自分でよくわかっていないとき、手っとり早く解決法を探ろうとすると「◯◯入門」や「30分でわかる◯◯」みたいなものを読みたくなりますが、「30分でわかる○○」を読んだら30分を無駄にします。「1日で解決できる」本を100冊読むと100日を無駄にします。それだったら最初から100日を勝負にかけたほうがいい。「急がば回れ」なのです。時間をかけてじっくりと理解しようとすることが大切です。実は問題というのはどこに問題があったのかということが見えただけでも半分は解決しているくらいなのです。

僕が大学に入った70年代後半は、マルクス主義の影響が大きく、それに賛成する人と反対する人がいることで基本的な地図が描かれ、それとの位置関係で何が重要かということが見えてくる構造になっていました。ところが、今の時代はそういう軸がない。ですから、例えば自分にとって肌の合う本を見つけることができるといいと思います。そうすると、それをベースにものごとを考えることができる。

だれもが経験したほうがいいと思う喜びは何種類かあって、例えば好きな人ができて、好きな人と付き合っていくことの喜びは、一生の間に一度もそういうことがなかったらとてもさびしい。それと同じように、幾つかの本を読んですごく感動する。人生の中でこの本は自分にとってはすごく意味があったとか、その本を読む前と後では自分の中でものの見え方が何か変わってきたという経験を一度もしないのはもったいないと思います。文字に書かれていることがあるおかげで、僕らは人生を何倍にも生きることができます。本に書いてあることは、著者の懊悩や熟慮の産物だったり、想像力の産物であったりする、あるいは他の人の経験したことだったりする。すると、それを読むことによって同じような驚きや感激を自分も味わうことができる。これによって、人生が何倍も豊かに膨れ上がります。

大学は、昔の言葉で言えばモラトリアム(猶予期間)そのものです。これは恵まれています。そういう瞬間を大事に考えてほしいですね。

インタビュー日/2016.9.6 インタビュアー/諏訪部浩一 文責/松井 千津子 写真/藤山 佳那

大澤 真幸(おおさわ まさち)さん

1990年2月 東京大学大学院社会学研究科博士課程修了

東京大学文学部助手、千葉大学文学部助教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授などを歴任。

2009年より現職。

-

#001

森下 佳子さん

野放し状態で「ものの見方を学ぶ」 -

#002

前田 恭二さん

人間のありようとして美を求める -

#003

佐治 ゆかりさん

自分がやりたいことをちゃんとやろう -

#004

内田 樹さん

乱世にこそ文学部へ! -

#005

羽喰 涼子さん

私は編集者の道を行く -

#006

大澤 真幸さん

そして同じ問いに立ち返る -

#007

佐藤 祐輔さん

ビジネスにとっていちばん大事なのは

「正義」だと思うんです -

#008

畑中 計政さん

先生ってカッコいい -

#009

越前 敏弥さん

"翻訳"という仕事にめぐり合う -

#010

濱口 竜介さん

やってみる。6割できたらいいと思う -

#011

石井 遊佳さん

根源的なものほど一見無用物 -

#012

岡村 信悟さん

文学部で学んだ比較不可能な価値の共存 -

#013

想田 和弘さん

観察映画という生き方 -

#014

徳田 雄人さん

「失敗しない」なんてもったいない -

#015

金 そよんさん

答えがないなんて素晴らしい -

#016

和田 ありすさん

人文学、社会科学の研究を応援する

ために進んだ道 -

#017

大島 義史

自転車で未知の世界を走る -

#018

文 聖姫

マイノリティのわたしを生きる -

#019

小林 重文

ひねくれで世を渡る

―現代における「遅さ」の力―