『落日礼賛』Прославление закатаをめぐって(講演)、自作詩篇の朗読

『落日礼賛』Прославление заката

をめぐって(講演)

自作詩篇の朗読

日時 2005年2月5日(土)午後4時半~6時半

場所 東京大学(本郷キャンパス)

文学部3号館7階スラヴ文学演習室

講演・朗読はすべてロシア語、通訳なし。

ゲストのプロフィール

ヴェチェスラフ・カザケーヴィチ(Вечеслав Казакевич)氏は、ロシアの詩人・エッセイスト。1951年ベラルーシ生まれ、モスクワ大学卒。幼年時代から詩を書き、モスクワでは1980年に『ユーノスチ』誌でデビュー。1993年より日本在住、大阪外国語大学客員教授を経て、現在、富山大学客員教授としてロシア語ロシア文学を教える。詩集にПраздник в провинции (1985, 処女出版を対象としたゴーリキー賞受賞), Кто назовёт меня братом? (1987), Лунат (1998), Ползи, улитка! (2004)の4冊がある他、エッセイ集『落日礼賛』(太田正一訳、群像社、2004年)が日本語で出版され、「初めての日本発の亡命ロシア文学」として大きな反響を呼んでいる。

ヴェチェスラフ・カザケーヴィチ詩六篇

雨の野を旅人が行く |

||

|

Странник шел дождливым полем, |

雨の野を旅人が行く |

|

|

Плащ соломенный болтался, |

藁の雨合羽はだぶつき |

|

|

Может быть, монах буддийский, |

ひょっとしたらお坊さん |

|

|

Рифмы выбросил и четки, |

詩も数珠も投げ捨て |

|

|

Если в кишках заиграло, |

もしも腹が鳴れば |

|

|

Если дома спать не можешь, |

もしも家で眠れないのなら |

窓では夕焼けが踊り疲れ |

||

|

Наплясался на окнах закат до упаду. |

窓では夕焼けが踊り疲れ |

|

|

Обхожу стороной этот шум и свалку, |

私はこの喧騒と乱闘を迂回し |

МОСТ

|

三条大橋 |

|

|

Не в белорусских хмурых болотах, |

SSの軍服が水に湿る |

|

|

Не облака, а кони и рикши |

雲ではなく、馬と人力車が |

|

|

Лодка с девушкой скользнула меж сосен, |

娘を乗せた舟が松の間を滑っていき |

|

|

На пушки я шел с прыгучей тростью, |

ぼくは杖を振り回して大砲に立ち向かい |

|

|

В самом безумном на свете царстве, |

何もかもが詩人たちの思い通りになるという |

|

|

И вдруг оказался я вновь в Киото. |

そしてぼくはとつぜんまた京都に舞い戻っていた |

|

|

В воде застыли весна и осень. |

水の中には春と秋がかたまりつき |

ПРАЗДНИК ОСЕННЕЙ ЛУНЫ |

中秋の名月 |

|

|

Сегодня все любуются луной, |

今日はみなが月に見惚れている |

|

|

Выходит иностранец на балкон, |

ガイジンがベランダに出て |

|

|

Никто не будет гостю докучать. |

誰も客人をうんざりさせることはないだろう |

|

|

Несчастный варвар силится в ночи |

夜中に不幸な野蛮人は |

雪の猛威も大阪までは届かないが |

||

|

Не добивает до Осаки снег, |

雪の猛威も大阪までは届かないが |

|

|

Если только в конце пути |

もしも旅路の果てに |

*訳注 ロシア語で「雪だるま」は「雪の女」と言う。鼻のところにはニンジンを挿すのが普通。

ПЕРВЫЙ |

一番 |

|

|

Всю жизнь быть первым я хотел, |

生まれてこのかた、ずっと一番になりたかった |

|

|

Какие странные места, |

なんという不思議な場所だろう |

|

|

Тут только мох на валуне |

ここでは苔が岩に |

|

|

Не надо мне себя ругать, |

自分をののしることも、安酒をあおることも |

|

|

Когда-нибудь за мной придут |

いつの日か、陽気な故郷の荒れ地が |

|

|

и скажут: «Что ты тут нашел? |

言うだろう。「こんなところに何がある? |

* 訳注 「月を転がせるくらいだ」はロシア語の慣用句「球を転がせ

るくらいだ」(がらんとしていて、何もない、の意)をもじった表現。

詩のロシア語原文

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Вечеслав Казакевич

| Странник шел дождливым полем, зонтик с ветром лезли в драку. С возмущеньем старый посох вспоминал одну собаку.Плащ соломенный болтался, брыль валил смешливых граждан. Кто за этим всем скрывался, абсолютно вам не важно.Может быть, монах буддийский, может, самурай без службы. Может быть, поэт российский, тоже никому не нужный.Рифмы выбросил и четки, меч оставил остроносый тот, кто вдруг увидел четко, до чего все в мире просто.Если в кишках заиграло, надо рисом подкрепиться. Если сердце, как корабль, надо с гейшами напиться.Если дома спать не можешь, пробирайся по дорогам. Человеком быть не хочешь, стань промокшим грустным богом. Наплясался на окнах закат до упаду. МОСТ ТРЕТЬЕГО ПРОСПЕКТАНе в белорусских хмурых болотах, ПРАЗДНИК ОСЕННЕЙ ЛУНЫСегодня все любуются луной, Не добивает до Осаки снег, ПЕРВЫЙВсю жизнь быть первым я хотел, |

カザケーヴィチ講演テキスト「『落日』への後記」

Вечеслав Казакевич

5 февраля 2005 г.

На кафедре славистики Токийского Государственный Университета

Послесловие к закату

Я специально не писал полного текста, только тезисы. Хотелось поговорить свободно. Это не лекция, а разговор, если угодно, поток сознания. Главные темы: как появились на свет книги «Прославление заката» и «Ползи, улитка!»

Заранее прошу прощения: говорить о себе не в японском стиле, но я сегодня буду вынужден говорить исключительно о себе.

1. Древние начинали свои речи ab ovo, то есть с яйца. А я сегодня хочу начать ab cattus, то есть с кота. Во-первых, кот не хуже яйца. Во-вторых, я хочу вспомнить свои первые месяцы в Японии. Кругом была осень и чужая жизнь, которая тебя не знает, не помнит, не нуждается в тебе и знать не желает. Ощущение своей полной ненужности никому и ничему. Однажды вечером я стоял и курил во дворе. Из сумерек появилась местный кот, мяукнул, выгнул спину и, прислонившись к моей ноге, стал об нее тереться. И я, понимая, что он просто-напросто назначил меня заместителем дерева, был по-настоящему тронут. На чужбине за близость и теплоту благодарен даже коту, который решил об тебя почесаться. Спасибо всем вам за то, что пришли на эту встречу.

1.Откуда выползла «Улитка» и загорелся «Закат»

(то есть: как и что я начал писать в Японии. Как появился замысел прозы)

2. В 2004 году у меня вышли две книги. Буду говорить о них. Они связаны. Сначала об «Улитке», ведь ее начал писать раньше. Я приехал 11 лет назад, стихи сразу пошли. Но замысла не было, сначала книга писалась хаотично. Да, кажется, все поэтические книги так пишутся. Растут естественно. Проза, которой всегда предшествует некий план, больше похожа на клон. Можно сказать, что стихи «выходят» из роддома, а проза – с завода, из мастерской.

Потом кризис. Неизбежный. Жена утешала: Георгий Иванов не писал 10 лет. Я отвечал: «Он мог и дольше не писать, ведь он был намного меня младше!» Короче, я начал поэтическую книгу давно.

3. Замысел прозаической книги? В Осака Гайдай я читал лекции по русской литературе. Профессор этого университета Танака-сэнсэй решила перевести их на японский вместе с группой переводчиков. Издательство «Гунзося» предложило издать эту книгу. Но Танака-сэнсэй хотела издать их в другом издательстве.

4. Тогда у издателя-Симада-сан появился другой план: написать о наиболее важных русских понятиях. Я сидел над романом. Но согласился с охотой. Почему? Ведь это заказ. А в советской традиции с презрением относиться к заказу. Заказ – это всегда что-то постыдное, нечестное, неталантливое, неискреннее. И я тоже долго разделял эту точку зрения. Только с возрастом стал задумываться, почему такое презрение к заказу, и понял, что сами русские писатели виноваты в том, что нечестно относились к заказу, лгали, писали неискренне, то есть сами породили плохую традицию, и сами же ее осудили.

2.Как писать «эссе» по-русски?

(То есть: почему я выбрал форму эссе.)

5. Я писал роман о детстве, о доме, о семье. Но остановился. Стало неинтересно. Вымысел стал неинтересен. Я подумал: напишу эссе! Новая форма! Chalepa ta cala. Прекрасное – трудно. Блок любил повторять. Легкое – скучно.

Эссе как жанра в русской литературе практически не существует. Эссе уже у Монтеня. К. Батюшков хорошо знал Монтеня и стремился подражать ему. Но свои произведения он назвал не эссе, а опыты. «Опыты в стихах и в прозу». Уже сразу не то! Стихи и проза под одним и тем же названием. Но и в прозе у него смешаны статьи, письма, диалоги и т.п.

Да, у нас популярны очерки. Натуральная школа. Но это совсем другое: очерки всегда имели в России социально-нравственный, бытописательский характер.

Эссе Иосифа Бродского. Хорошие. Но по-английски и, кажется, с англоязычных образцов. И на русском его эссе звучат с английским акцентом.

Другое значение эссе для русских, чем для японцев: в русском сознании эссе связано с философскими размышлениями, у японцев – более приземленный оттенок, эссе пишут о мелочах. Но, например, Танидзаки Дзюничиро «Похвала тени». Для меня это не о мелочах, а о самом главном.

Заинтересовало предложение и потому, что у меня было стихотворение в третьей книге стихов под названием «Слова». Оно переведено в «Ракудзицу райсан». То есть я задумывался уже и раньше о каких-то очень важных для жизни словах.

Издательством был предложен список слов. Из него «Тоска», это интересно обычно иностранцам, и «Сад». Издатель - Симада-сан предлагал делать каждое эссе небольшим, страниц в 5. Я составил свой список. 181 слово. Представляете, какая книга могла быть по объему! В общем, я, как Лев Толстой, который однажды составил план романа, где только главных героев должно было быть, кажется, 88 человек, несколько поколений. Только Толстому, когда он составлял этот план, было лет 8, а я был на сорок лет старше его.

Почему я выбрал вот эти слова: Тоска, Сад, Рыцарь, Брат, Няня, Родина, Простор, Закат, Дача, Гармонь? Почему, вы выбираете поездку летом, например, в Москву, а не в Вакаса-Такахама? Интереснее, заманчивее. Вот заманчивее – самое верное определение. Слова манят, зовут. У Гомера Одиссей и сирены. Слова зовут, как сирены!

Других слов, о которых не написал, не жалко. Но недавно нашел старый список, перечитал его и пожалел только о трех словах: Метель, Небеса, Дорога.

6. С романом, почему я зашел в тупик? Вымысел неинтересен. Бунин писал – будущее за документом. И мне самому читать воспоминания интереснее, чем романы. И писать неправду скучно. Я думаю, в России должна скоро появиться новая теория стилей. Деление, предложенное еще Ломоносовым, давно устарело. Можно говорить о разрушении стилей. Откройте газету, она наполнена разговорными словами и выражениями. Книжный стиль, разговорный, прочие – все смешалось.

Но литературные формы тоже все устарели, все-таки пирамиды оказываются долговечнее, чем слова: помните у Булгакова «рыба второй свежести», так и в литературных формах появилась несвежесть. Но главное они разрушились. Особенно большие. Мелкое всегда живет дольше. Роман – давно не роман, повесть – не повесть, поэма – не поэма. Как дети после войны играют среди развалин, так и мы живем и пишем среди развалин литературных жанров.

7. Чужая страна даже не писателя прекращает в писателя. Тем более Япония. Люди начинают вести путевые дневники. И я тоже в Японии сразу сел за книгу о Японии. Но не вышло. Мешало, наверно, то, что в окне, на Икома или горы Мино накладывался подмосковный пейзаж, дед на коне, родной поселок. Смотрел на портрет Фукудзава Юкичи на купюре в 10 тысяч иен и видел, что он похож на моего отца в молодости! А когда вспоминал Москву, Белоруссию, то на московский, на белорусский пейзаж ложился японский. Вспоминал поселок, колокольню, рощу, и вдруг видел, что над моим поселком высится Фудзи-сан. Из окна кабинета был красивый вид на горы. И хорошо была видна Москва! Картошка и самураи. Соединить не умел. Отдельно писал японские записки. Отдельно о юности, о Москве, об армии и так далее.

8. Это как спор идеалистической философии с материалистической: грубо говоря, то ли наш мир порождение нашей фантазии, то ли все в мире вещно и конкретно, а образы, возникающие в нашем мозгу, никакого отношения к этому твердому миру не имеют. Истина, как всегда, посредине. Но я не мог примирить тогда для себя эти два взгляда.

Идея книги для японцев о России соединяло все: мои абстрактные душевные воспоминания с конкретным и вещным японским миром. Тут был шанс склеить Японию и Россию, мою жизнь прошлую и нынешнюю.

9. От написания книги о Японии меня удерживали еще дурные примеры русских книг о загранице.

Даже о Европе, которая так близко и в которую ездили так часто, у нас писали очень скоропалительно. Начиная с Николая Карамзина, будущего великого историка. «Письма русского путешественника», 2 года за границей, четыре страны и обо всем! о всякой чепухе, о том, как в карете девушка уснула у него на плече, но он ее не тронул, а она простилась сухо. Может, ждала другого? (У меня в Осака на плече тоже уснула девушка, и вдруг вагон тряхнуло, и я услышал запах саке.) Бургонское совсем не похоже на то вино, что продают в России. Островский «Бесприданница»: «Вино у нас одно! А наклейки разные, какую хотите, такую и наклеим!» И нынче то же самое - ничего в России не меняется. Об англичанине Томасе Парри, который в 130 лет каялся в церкви, что у него есть любовные грехи. Все это мило и забавно. Но очень наивно обо всем! Очень поверхностно.

А Японии особенно не везло на русских писателей. Гончаров, прибыл на военном корабле, может, если бы на другом транспорте, написал бы по-другому. А так смотрит на Японию, поглаживая пушки. И ничего ему не понравилось, особенно женщины. Оценил только пейзажи и мечи. «Японцы не умеют ничего устроить, дали бы нам, мы бы устроили!» Ужас меня пробрал от этой фразы! Представляю, что бы тут устроили мои земляки. Везде бы сейчас по Токио и остальным японским городам торчал Ленин с вытянутой рукой.

Бальмонт побывал в Японии – самый глупый из русских писателей. Объездил весь свет и ничего не увидел, кроме себя.

Самый точный – святой Николай. Но ведь он не писатель! Издали его книгу, кстати, японцы, русские не издали. В святые возвели, а книгу не издали. Вот так всегда в России.

Ну, а после нынешней революции…Раньше книги мне или нравились или не нравились. Теперь некоторые русские книги, фильмы, песни с первой страницы, с первых слов, с первых кадров, с первых нот вызывают омерзение! В последнее время у нас свобода выезда. Приедут в Японию, побудут 2 недели, бах – готова книга о Японии. И не только бездарные писатели, но и вполне талантливые.

Тот же Солженицын, который побыл в Японии всего 2 недели и написал не книгу, но очень большую главу в книге «Угодило зернышко промеж двух жерновов» о визите в Японию, где обругал японцев и за еду, и за рестораны, и за повседневные традиции, за все. И гейши у него уродливые, а главное, старые! И ничего не понял. Что-то хлестаковское в этом, но главное - провинциальное.

Часто после революции: приходят новые литераторы, не очень хорошо образованные, не всегда талантливые, – где все эти Островские, Гладковы, Серафимовичи и прочие, которые так шумели в двадцатые в тридцатые годы! Их приглашают на форумы, и они с важностью первооткрывателей пишут или банальные истины о загранице, или просто глупости.

10. Эссе не могли быть написано без Японии. Да, правда! Особая связь с ней. Ведь, кажется, случайно сюда попал. А на деле, во второй моей книге «Кто назовет меня братом?», есть строки, написанные в 1886 году, когда я еще не думал о Японии, вообще не думал, что уеду когда-то из России. «О, Япония моя! Милая моя!» Странные строчки в русской поэтической книге. Стихи не о Японии.

Мне многое дала японская природа, пейзажи, но главное сами японцы. Кант сравнивал японцев с англичанами. Киплинг и Гончаров называли их детьми. Соловьев возвел в вожди. Куприн превратил в зверей. Моя знакомая художница перед отъездом спросила: «Что ты будешь делать с этими марсианами?».

Люблю японцев. Но понимаю, что совсем не знаю японцев. Я знаю только японцев, которые изучают русский язык. Чиновник российского консульства сказал моей жене, когда она сюда приехала: «Русским языком тут одни сумасшедшие занимаются!»

Но, в первую очередь, не могла быть написана эта книга без отъезда. И без революции. Воспоминания о пропавшем царстве. Да, я ненавидел советскую систему, хотя не хочу записываться в диссиденты. Но все равно тоска по пропавшему - особая. Мой отец, фронтовики с нежностью вспоминают о войне, о плене. Страшное оказалось милым не только потому, что как писал Пушкин: что пройдет, то будет мило, а потому, что оказалось их молодостью. Вот и для меня сгинувшее царство оказалось и молодостью, и детством, и многим другим.

11. Должен сказать, что за все эти годы в Японии ни разу не был в Москве, на родине. Искусственности здесь не было. Ведь и эмигранты первой волны могла вернуться. Да, Цветаева повесилась. Но А. Толстой зажил припеваючи.

В речи «Миссия русской эмиграции» Бунин объяснил, почему он и другие добровольно покинули родину: «причины, на первый взгляд разнообразны, но, в сущности, сводятся к одному: к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России…» Русские, выбравшие чужбину в конце 20-начале 21 века, могут сказать то же самое. Только воцарившееся при нас еще более невыносимо: гадина, уничтожившая душу и тело былой России, нарядилась теперь в ее полуистлевшие одежды. Много причин было не ехать на родину: смешно русскому писателю в Россию ездить в отпуск. Надо жить и умирать там. Самоуважение, о котором писал Пушкин. Неохота навещать страну, где каждый милиционер может тебя унизить.

Есть свистящие стихи Ямагути Сэйси:

Уносящемуся в море

•мвЂиЮй€

—…есвЮ бгилк’опpM

Но для любого беглеца приходит срок возвращения. Писать книгу в чужой стране на родном языке, – о чем бы эта книга ни была – это все равно возвращаться на родину.

3. Происхождение стихов и прозы

(То есть: что легло в основу двух моих книг)

12. Разнообразные цветы и деревья питаются одним и тем же. И все книги проистекают из одних и тех же источников.

«…суть творчества – бегство человека от предначертаний гороскопа, попытка вырвать из паучьей сети звезд». Здесь самое главное слово: «Бегство». Любая книга – это бегство из жизни, от себя, от проблем, от тех, кого не любишь, и от тех, кого любишь – ведь трудно сказать, с кем труднее жить! «Из распри с другими людьми происходит риторика, из распри с самим собой – поэзия» William Yeats. То есть творчество рождается от разлада. Но Йетс не написал о том, что творчество – это всегда и попытка найти гармонию, обрести счастье.

Как магнит притягивает к себе лишь определенные материалы, так и творчество, особенно поэтическое, притягивает к себе только определенные чувства. Низкие чувства не способны соединиться с творчеством, вот почему вы не найдете их ни в японской поэзии, а шире в литературе, ни в русской, ни в любой другой.

Отсюда же и тот факт, что писатель, автор всегда невольно приукрашивает себя в книге. Даже, когда он пишет о себе, казалось бы, отталкивающие вещи, как, например, Руссо, который рассказал в своей «Исповеди» о своем эксгибиционизме, о том, как он прятался в кустах и обнажал перед крестьянками одно место, пока крестьяне не побили его. Это тоже приукрашивание себя: посмотрите, какой я честный и откровенный!

Творчество рождается от одиночества, ностальгии. У тех, кто не уезжает, есть ностальгия по прошлому.

Творчество происходит от грусти, нежности, желания славы и любви. Писатели – люди, которые сильнее других хотят, чтобы их любили.

С ностальгией понятно. За многие годы она настоялась, как вино. Но еще раз повторяю: она есть у всех, пусть может и не такая резкая. Я бы говорил не о ностальгии, а об отчаянии. У Г. Иванова, покинувшего Россию после революции 17 года, есть такие стихи:

За столько лет такого маянья

По городам чужой земли

Есть от чего прийти в отчаянье,

И мы в отчаянье пришли -В отчаянье, в приют последний,

Как будто мы пришли зимой

С вечерни в церковке соседней,

По снегу русскому, домой.

Ну, конечно, в чужой стране со временем отчаянье охватывает тебя: нет ничего старого, все связи порваны, сначала звонили, потом перестали звонить, ты одинок и никаких надежд на окончание этого одиночества нет. И многое другое. Журналы, которые раньше просили твои стихи, позабыли о тебе. А ведь у каждого более или менее известного литератора к моему возрасту есть уже свой журнал, где его печатают без задержек.

А враждебность со всех сторон! Ничего не изменилось в России: если уехал, – значит, враг. И еще хуже: предатель родины! Даже те, кто казалось бы, подолгу жили заграницей, всегда оправдывались перед своими земляками. Вот Тургенев, который так любил свою иностранку Полину Виардо – певица - везет русским писателям на иностранных певиц и танцовщиц - (Есенин и Айседора Дункан) - уверял, что Виардо так умна, «что сквозь человека видит спинку стула, на котором он сидит». У Тургенева было много друзей за границей, писателей. Но, возвращаясь в Россию, главной темой разговоров Тургенева было, какие хитрые и подлые уловки употребляют иностранцы, чтобы обирать русских. Вот так он подыгрывал русским!

А я оправдываться не хотел и не хочу.

У враждебности к уехавшим из России своя традиция. И свои основания. Экскурс в историю.

Начинается все, кажется, с князя Андрея Курбского - вельможа, приближенный царя Ивана Грозного. Почувствовав, что теряет милость царя, а вместе с ней может потерять и голову, он бежал в Литву. Вступил в переписку с Иваном Грозным и обличал в письмах жестокость и кровожадность царя.

Следом идет подьячий Посольского Приказа Григорий Котошихин, живший при царе Алексее Михайловиче. В 1644 году Котошихин бежал из Московии сначала в Польшу, потом в Стокгольм, в Стекольное царство. Этот перекати - чиновник в Швеции написал книгу, в которой описал и подверг жесткой критике московское государство, предрассудки, невежество и безнравственность московитов.

Котошихин был принят на шведскую службу, но имел неосторожность завязать любовную связь с женой хозяина дома, в котором проживал. В пьяной ссоре с обманутым мужем Котошихин кинжалом убил его и был приговорен к смерти. Ему отрубили голову, а его скелет скрепили медной и стальной проволокой. Кажется, это единственный русский сочинитель, ставший наглядным анатомическим пособием для иностранцев.

В 19 веке известен, уехавший за границу и оставшийся там, Владимир Печерин. Он называл Россию тюрьмой, русских – варварами. Ему принадлежит знаменитое стихотворение о России, в котором есть такие строки:

Как сладостно отчизну ненавидеть

И жадно ждать ее уничтоженья!

Как видите, все эти люди неприязненно относились к современному им российскому государству и жестко критиковали его. В ответ государство стало воспитывать своих граждан в том духе, что любой русский литератор, покидающий родину, враг и изменник, которому верить нельзя.

Враждебность к уехавшим, кстати, с ростом национализма в современной России все усиливается.

Но оказывается и с отчаяньем можно жить. И не только жить с ним, но сделать из него жилище, дом, письменный стол, бумагу, кровать, и постепенно привыкать пользоваться этим.

Хочу сказать, не думайте, что здесь жалобы! Наоборот! Я ненавижу революцию 17 года. Но в то же время русская эмигрантская литература, которая проклинала и ругала революцию, должна была в ноги поклониться революции. Вот судьба того же Г. Иванова. В России он был молодым второстепенным стихотворцем. Желая поразить публику, красил губы, и в таком виде разгуливал по Невскому. Владислав Ходасевич писал, что только катастрофа или горе могут сделать из Иванова поэта.

Но и Ходасевича настоящим глубоким поэтом сделала только катастрофа. Как они все после революции, в эмиграции изменились! Как забыли о своей игрушечной поэзии, о накрашенных губах.

То есть отчаянье - самое благоприятное для писателя состояние.

Затем идут грусть и нежность. Они есть всегда. Но с возрастом они углубляются. Каждая душа похожа на нашу Вселенную. Исходная точка, взрыв, потом все разлетается. Астрономы много написали о том, как разлетается наша Вселенная, но они не увидели, что, разлетаясь, она все больше и больше грустит. Посмотрите в ночное небо! Не улыбку, а торжественную грусть вызывает оно.

Кстати, разлетаясь, и душа и Вселенная одновременно холодеют. Важно не упустить момент. Сказать про особый возраст – у каждого свой.

«К пятидесяти годам в человеке накапливаются нежность, ирония, глупость и многочисленные истории». Так пишет Борхес в «Переводчиках 1001 ночи». Но чего больше: нежности, глупости, иронии? Или всего помаленьку? Это вы сами, послушав меня, должны решить.

Я сказал нежность, любовь – к семье, к дому, к родине, к Японии, к книгам.

Но и ненависть тоже. Хотя я старался не отравляться ею. Иногда выражал ее чужими словами. Видел много раз, что ненависть менее продуктивна в творческом отношении, чем любовь. И не так воздействует на читателя.

Что касается одиночества, то его у меня было особенно много. Опять-таки это совсем не жалоба! Еще Шопенгауэр писал: «…на свете нам предоставлено немногим более, чем выбор между одиночеством и пошлостью» (Кстати, после этой фразы он еще добавил, что самые общительные - негры, которые в интеллектуальном отношении самые отсталые. Не жил знаменитый философ в наши времена политкорректности! Сегодня, даже трудно сказать, что бы с ним сделали за такие слова!)

Я бы сказал, у меня было тройное одиночество: без своих земляков – русские за границей живут врозь, без профессионального общения. В Японии, да и в других странах, где есть выходцы из России, знают о том, что русские недружные.

Кстати, сказать, не всегда так было. Первая волна эмиграции после революции 17 года жила достаточно слитно и организованно – партии, землячества, союзы, фонды. Причина не в том, что их было много. В Америке, в Германии русских сейчас полно, но подобного единения нет. На мой взгляд, это говорит о том, что раньше русские были сильнее проникнуты общими идеями, религией, традициями, интересами, осознавали себя таким целым, что даже с падением государства и с отъездом из России увезли с собой эту целостность. А мы уже выросли в поддельной России, в государстве, в котором внутренней тайной общности людей не было и ничто их не скрепляло.

Но раньше я и не помышлял об общении с простыми обычными людьми. Думал, как неинтересны и безлики обычные люди. Привлекал только свой литературный, безумно забавный или, если хотите, забавно безумный круг. В этом кругу было общее мнение: писатель без профессионального общения, без связей с себе подобными выжить не может.

Йейтс заметил, что жизнь поэта – это эксперимент. У меня в Японии точно эксперимент и, кажется, небывалый: можно ли остаться поэтом в чужой стране, без литературного круга, без читателей, оборвав связи с писателями, оставшимися на родине?

То есть я ставил эксперимент, но на самом себе. Представьте себе алхимика, который наливает в колбу и ставит на огонь самого себя.

Но тут уместна еще одна цитата из Шопенгауэра: «у лиц выдающихся и даровитых….имеется два противоположных чувства: в юности они часто чувствуют себя покинутыми со стороны людей, в позднейшие же годы – ушедшими от них. Первое чувство, неприятное, основано на незнакомстве с людьми, второе, приятное, - на знакомстве с ними»

Я сказал, что у меня было тройное одиночество. Третье одиночество в том, что в самой Японии я, мой сын и жена вместе жили-поживали в Осака на Мориномия с видом на мутный канал и на фиолетовую гору Икома. И вдруг в один год сын, окончив школу, уехал в Токио учиться, я поехал работать в Тояма, жена осталась в Осака. То есть я оказался без семьи. Плохо ...и идеально.

Вспомните, какие замечательные произведения дали люди, которых насильственно оторвали от всех, от общения, знакомых и родных. Марко Поло свою замечательную книгу написал в тюрьме. Сервантес «Дон Кихота» в тюрьме. Оскар Уайльд – «Баллада о Рэдингской тюрьме». Результат каторги Достоевского – «Записки из мертвого дома». Солженицын – «Один день Ивана Денисовича». Книги пишутся еще и из тщеславия, из нарциссизма. Ведь у писателя должна быть святая уверенность, что его рассказ должен заинтересовать людей, понравиться им. Без этой смелой и, конечно, тщеславной убежденности не было бы написано ни одной строки.

Очень хорошо это тщеславие, этот нарциссизм, живущие в каждом творческом человеке, видны в одной из дневниковых записей молодого Льва Толстого.

Он пишет о том, как пел у окна цыганскую песню: «Я пел с большим одушевлением... Тщеславие, как всегда, прокралось в мою душу, и я думал: «Мне очень приятно себя слушать, но еще приятнее, должно быть, слушать меня посторонним; я даже завидовал их удовольствию»

Наконец, последнее. Я ехал в метро, в полупустом вагоне. Напротив меня сидела девушка, рядом с которой стоял пожилой футляр со скрипкой. Девушка раскрыла ноты и несколько минут всматривалась в них. Потом закрыла глаза и неожиданно пальцами левой руки стала нажимать невидимые струны. И какое счастливое лицо стало у нее!

Я вдруг понял, она едет не в метро, не в сине-белом вагоне, а в прекрасной звучной музыке.

Понимаете? По жизни, не только по дорогам, можно тоже передвигаться на транспорте. И каждый выбирает свой транспорт. Я предпочитаю ехать по жизни на стихах, иногда на прозе.

13. Конечно, я не воспринимал Тояма, как тюрьму. Только частично. Мы с женой называли и продолжаем иногда ее называть «наша дача». В Москве были Малеевка, Переделкино, куда я иногда уезжал от семьи, чтобы месяц плотно заниматься прозой или переводами. Когда еду в Тояма, тоже говорю себе – это как поездка в Переделкино. Ведь мы, попадая в чужой мир, всегда перестраиваем его, по тем родным чертежам, которые усвоили в другой жизни.

14. Вообще о Тояма надо сказать отдельно. Прежде всего, чистейшая горная речка прямо у крыльца. Часто гуляю. Белые цапли, такие тонкие и стройные, что кажутся вырезанными из бумаги. Одной цапле, которая всегда стоит у трубы, я про себя бормочу «Конничива!».

Древние верили, что если глядеть в воду, река очищает душу. Остается сокровенное, мусор выносится. Вот и речки в Тояма, в которые я так часто глядел, очистили мне душу, очистили глаза и зрение.

В большом городе даже большое выглядит маленьким. А в маленьком – самое маленькое становится большим. Тишина. Всю жизнь я жил в шуме.

Одинокая женщина, которая жила в своем домике в Кобэ, оказалась в центре землетрясения. По чудесной случайности ее дом уцелел. После первых страшных толчков, шума, грохота, пожаров, черного дыма, она открыла окно. И по ее собственным словам впервые в жизни поняла, что такое мертвая тишина.

Вот почти такая же тишина вокруг моего дома в Тояма. Звук самолета – целое событие.

А еще есть запахи травы, из которых растут галлюцинации, прошлое. Понюхаешь – и вдруг понимаешь, это деревня Княжицы, это задворки школы…Все это приближало к родине, к прошлому.

А еще был Ядзава-сэнсэй. Сейчас на пенсии, в Токио. По словам одного преподавателя он окружил меня железной стеной. Я ни о чем не беспокоился. И какая большая разница между русской заботой и японской! От русской заботы часто хочется сбежать, бремени японской заботы не чувствуешь вовсе.

Потом было его удивление, когда Ядзава-сэнсэй узнал, что переводчик книги Ота-сан – его друг по Васэда.

То есть у меня для того, чтобы сидеть над своими книгами, были почти идеальные условия. И не случайно в Тояма сделаны по сути дела три книги. Третью - надеюсь скоро окончить.

4. Задачи, вернее, мечты

(То есть, какие задачи я ставил перед собой, садясь за прозу)

15. Первая задача, само собой, чтобы японцы лучше познакомились с Россией. Но гораздо больше хотел, чтобы они лучше познакомились со мной. Ведь это мучительно – хотя и безопасно! – все знают, что ты поэт, но никто не читал твоих стихов.

Книгу очень часто сравнивали с зеркалом. Ну, вот, например, «Книга – это зеркало. И если в него смотрится обезьяна, то из него не может выглянуть лик апостола». Лихтенберг

«Роман – это зеркало, которое автор несет на своей спине, бредя по большой дороге». Стендаль

Да, правда, в зеркале отражаются и мебель, и случайно залетевшая в комнату бабочка, на самое важное мы сами. Зачем мы подходим к зеркалу? Чтобы проверить, как на нас сидит новая одежда, к лицу ли нам новая прическа? Как мы выглядим? Моя жизнь в Японии очень изменилась.

Здесь я узнал, что японцы, говоря о жизни поэта, используют специальное понятие: «предаваться потоку и ветру». Да, раньше в Москве я жил, предаваясь потоку и ветру. Только литературные заработки. Ни на какую работу ходить не нужно. Никаких карьерных амбиций у меня не было. Жена преподавала русский как иностранный в МГУ, к ее работе я относился иронически. В страшном сне не снилось мне, что я тоже начну преподавать русский иностранцам.

И вот я, тот тип, который всегда надменно говорил, что поэт нигде не должен работать, стал работать в японском университете. Добавьте другую еду, питье, жизнь и прочее – все изменилось. Вот подсознательно и захотелось взглянуть на себя нынешнего. И как всегда мы глядим в зеркало – со страхом и надеждой.

Хотелось преодолеть разрыв между Японией и Россией. Русские в Европе, в Америке – дистанция другая. Может быть, Европа не брат, но богатый дядя, дальний родственник. А в Японии родственного почти нет. Внешне. Но чтобы по-настоящему писать о чужом, надо сделать его своим.

Но самое важное: как всегда – создать что-то небывалое. Мечтал об особой странноватой «интонации». Смутно вспоминались Кнут Гамсун «Пан» и Альбер Камю «Посторонний». Кажется, получилось. По крайней мере, есть намек. Но это на русском. Как в японском переводе, не знаю.

Красота. Желание красоты. Впервые такая задача. Я с удивлением вдруг понял, что много лет писал стихи и никогда не думал о красоте. Начал думать только в Японии. Бердяев когда-то писал: «Россия не любит красоты, боится красоты, как роскоши». У меня свое понимание этой фразы. Чтобы жить с красотой, надо тоже быть красивым, надо и жить прекрасно, а для этого русским надо во многом изменить и свою жизнь, и самих себя. Но ведь это тяжело! Не хочется меняться.

В русской литературе много прекрасного, многие писатели, как Бунин, всю жизнь искали прекрасного и вечного. И разве не прекрасны стихи и рассказы Бунина! Но всегда, читая его письма, дневники, или письма и дневники других, я поражался, откуда взялась эта красота. Кругом такая грязь, мат, жуть, хаос. Бунин описывает крестьян, у которых секс с лошадью. Кузмин, написавший прекрасные и эстетские «Александрийские песни», описывает в своем дневнике скользкие петербургские бани, гомосексуалистов, пьянство, продавленную кровать под иконами, в которую ложатся втроем…Как это далеко до Александрии!

Кажется, что в Японии красота рождается от красоты. А в России красота рождается от безобразия. Родители разные.

Конечно, я хотел разобраться в самом себе. «Кто я ладонь или глина?» Ну, конечно, даже глина думает про себя, что она ладонь. А любая ладонь становится глиной.

А еще я понял, что не ставлю никаких задач учительства, никого не собираюсь поучать. Роль писателя, литературы как учителя кончилась. Но кто стал учителем вместо литературы? ТВ? Человечество осталось без учителей и не заметило этого, и поглупело. Достижения – скатывание в язычество. Канада, где уже разрешили самоубийство, и самоубийца перед тем, как покончить с собой, приглашает гостей в ресторане. Это не расцвет демократии. Это откат к Древнему Риму. Теряется многое, что было накоплено христианством.

И все же я не хочу говорить об измельчании, а тем более о конце литературы. На эту тему любят порассуждать те, кто ничего не пишет. В России говорят: умный любит учиться, глупый любит учить. Литература ушла от учительства как от слишком примитивного дела. Но, кажется, теперь она не может себе найти подходящее дело.

16. Есть связь книг, прозаической и поэтической. Они дополняют друг друга. Когда я сел за «Закат», поэтическая книга была написана процентов на 70. Жена и сын: «Издавай!» Но я не торопился. В «Закате» больше России. В «Улитке» больше внешней Японии. Но везде я – это главное.

17. Темы этих двух книг: писатель, человек в чужой стране. Но мы всегда в чужой стране. У плохого поэта Мариенгофа есть две неплохие строки:

Земля, Земля! Веселая гостиница

Для отбывающих в далекие края!

Я писал, что наша родина во времени. И эту родину мы неуклонно теряем. Чем старше человек, тем больше он на чужбине. Задачи, которые я перед собой ставил, я назвал мечтами. И правда, самое возвышенное, тайное, а главное, никогда полностью неосуществимое - нельзя назвать задачами.

5. Уроки Японии

18. Что дали японская литература и культура, а шире 10 лет жизни в Японии для моих книг? Свободу – это самое главное. Не только от правых и левых, литературных партий, узости, но, в первую очередь, возможно, свободу от себя. Есенин когда-то поучал, что в литературном мире все делается не просто так, а со значением, что следует играть свою роль, отсюда все эта писательская напыщенность и прочее. А тут сцена из-под ног ушла. Перед кем играть? Перед осакским бездомным котом? Никто здесь не знал, что я русский поэт, В результате, думаю, во мне стало больше человеческого, меньше писательского.

Разница между третьей и четвертой поэтическими книгами очень большая. Русские, особенно литераторы, достигающие определенного положения, не очень склонны к учебе. Пушкин, который пришел к второразрядному поэту, написавшему хорошие баллады, и сказал ему: «Побей, но выучи!» - не правило, а исключение.

Но в Японии невозможно не учиться. Япония, японцы дают хороший пример в этом отношении. Недавно в метро мимо меня прошел старик с папкой под мышкой. И вдруг мягко упал. Так падают дети, неожиданно засыпая. И из папки посыпались тетрадки, ручки, учебник английского языка. Этот старик ехал на занятия.

Японцы верят: чем больше человек учится, тем больше у него шансов при новом рождении появиться на свет в новом, гораздо более высоком качестве. И они учатся и стараются так, что перерождаются иногда при жизни. Я знал японца, который был маленьким чиновником в обычной фирме, а, выйдя на пенсию, начал заниматься теорией музыки и к восьмидесяти годами превратился во влиятельного музыкального критика.

Еще до Японии я, конечно, читал немало японских книг. Любил Басе, Исикава Токубоку. Что больше всего поразило и запомнилось из прочитанного здесь? Неторопливая, как поездка на тележке, «Гэндзи Моноготари» Мурасаки Сикибу и ее же «Дневник». «Записки у изголовья» Сэй Сюнагон, перед которыми сразу поблек наш Розанов. «Записки от скуки» Кэнко-хоси. Полюбил Исса, в чем-то близкого Хлебникову, но гораздо теплее его и без футуристических выкрутасов. Полюбил не только его стихи, но записки о смерти отца, совершенно великолепные. Юкио Мисима. «Укие-дзоси» Ихара Сайкаку», читая которого невольно вспоминал «Декамерон» Боккаччо. Чикамацу «Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей». Нацумэ Сосэки «Кокоро» в потрясающем переводе Конрада. Вот учебник для переводчиков с японского! «Хагакурэ». Книги по буддизму, по истории, «История 47 самураев» (верность – не русское качество!), по японскому военному искусству.

Учился сдержанности. В России очень ценятся лихость, кураж, размах, удаль. Рассказать о рубашке, о том, как один поэт по пьянке всегда рвал на себе рубашку, а жена, сидевшая рядом с ним, чувствовала, когда это случится, и заранее незаметно расстегивала рубашку, чтобы сберечь пуговицы. Образно говоря, я учился быть в прозе интересным «застегнутым», а не в порванной до пупа рубашке.

Учился холодности, бесстрастности. В первые дни в Японии ко мне в дом, жена была на работе, пришел один японец. Я налил ему кофе и с трудом нашел сахар. Надписей на пакетах я не понимал, не знал еще, где и что лежит в квартире. Найдя сахар, щедро по-русски положил ему три больших ложки в маленькую чашку и заботливо размешал. Он спокойно выпил. Правда, от второй порции вежливо отказался. Потом я узнал, что положил ему соль.

Учился краткости, лаконизму.

Учился нелогичности. Европейская и русская литература по сравнению с японскими стали мне здесь казаться очень прямолинейными, грубыми, с очень простыми и просто выраженными идеями. В японском искусстве больше парадоксального и уклончивого. Вот это самое трудное.

Учился другим концовкам. Где-то я встретил определение японского императора – пустой центр. Вот и концовки японской прозы – по сравнению с русскими и европейскими «пустые», «открытые». В европейской традиции концовка – неважно happy end, любимый на Западе, или катастрофа, трагедия, Каренина под поездом, любимые в России, - всегда очень значима. Она развязывает все нити, все проблемы, выносит оценку, окончательно формулирует идею произведения. Хотелось уйти от этого.

Учился некоторой отстраненности, дистанции между собой и темой, проблемой. Хотя, казалось бы, дистанция между мной и Россией, между мной и моим прошлым и так достаточно большая. У одной нашей знакомой японки в саду уже много лет живут коты, целая семья. Как она говорит, там живут кот-отец, кот-мать, и кот-дети. Все эти годы каждый день она выносит им еду. При этом упорно называет их бездомными котами. Недавно кот-мать серьезно заболела. Японка посадила ее в машину, у нее с мужем «Мицубиси-Паджеро» и поехала в больницу. Врач сказал, нужна операция. Лечение обошлось в 70 тысяч иен. Сейчас все хорошо, кошачья семья продолжает жить в саду. И по-прежнему японка называет их бездомными котами.

Для японцев в общении главное - раз и навсегда установленная дистанция. Что не исключает самых теплых чувств. Русские в общении стремятся побыстрее уничтожить все границы между собой и другими. Но чаще всего никаких глубоких чувств, а тем более обязанностей по отношению к другому, это не означает.

У нас писатель всегда кажется плотно связанным с текстом. А в Японии мне всегда казалось, что писатель более удален от текста и поэтому более загадочен. Возможно, это потому, что японское письмо – кандзи – само по себе уже искусство каллиграфии, поэтому оно первично, а текст вторичен. Японец увлекается тем, чтобы красиво начертить кандзи, текст отступает.

Учился жесткости, жестокости, беспощадности. В Японии я лучше понял, что гуманизм – из христианства. А японская жесткость, иногда даже леденящая сердце жестокость и к себе, и к другим, и к героям литературным – не только из синто, но и из буддизма тоже. Именно поэтому, хотя меня очень интересует и привлекает буддизм, я совершенно несогласен с теми, кто утверждает в России и в Европе, что буддизм очень близок к христианству. Ничего подобного! Но жесткость и жестокость тоже помогают отстраниться от мира, от героев, дают возможность увидеть их совершенно новыми глазами.

Но одновременно я учился и особой японской деликатности, мягкости, осторожности, которые проявляются не только в литературе, но и в жизни на каждом шагу при встрече с любым японцем. Эта вечная улыбка, по поводу и без повода. Недавно один японец-преподаватель вернулся из Москвы.

- Ну, как съездили?

Приятно и даже радостно улыбается:

- Очень хорошо! Очень! В больницу попал. В Боткинскую.

- А что случилось?

Еще более радостная улыбка.

- Пирожок съел. Диагноз – сальмонез.

Иногда я думаю, что деликатность японцев связана не с мягкостью, а с твердостью. Еще чаще я думаю, что это подмена гуманизма. Но даже и в этой деликатности часто совсем другая основа, чем в европейской мягкости. Там распятый Христос, рыцарский кодекс, философы. Здесь часто самурайский меч.

Олени в Нара. Русские поражаются, никто не трогает оленей! Они не знают о том, что много лет тому назад один мальчик ударил оленя, и мальчика казнили. То есть в основе этого трогательного райского единения людей и оленей лежит детский труп с отрубленной головой.

Учился вниманию к мелочам, к деталям.

Учился неторопливости. Русские бегают по городу и при этом постоянно опаздывают. Японцы не бегают и все успевают. Но и в литературе и в русской, и в европейской часто та же спешка: писатель боится, что неторопливость скучна, поэтому торопится и с сюжетом, и с поступками героев, и с темпом повествования. Но есть особое очарование в неторопливости. Кто-то, кажется, Толстой понимал это очень хорошо. И говорил, что настоящий роман должен даже быть немного скучен.

Учился спокойствию. Другому дыханию. В Японии понимаешь, что нельзя пить водку – климат, горы, пейзаж, еда совсем к водке не подходят. Нельзя сосими есть вилкой! Когда увидел один раз, как русский физик, приехавший сюда на три месяца, ест сосими вилкой, мне стало плохо! Понимаете, меняются даже привычки в еде и питье. Но меняется и дыхание. Конечно, я говорю об особом дыхании, авторском, без которого тексты мертвы.

Новое дыхание особенно заметно в новых стихах. Метрика, размеры как будто остались те же, а дыхание в них абсолютно другое. Один писатель написал мне, что таких стихов, которые я написал, сейчас никто в России не пишет. Надеюсь.

Учился классической ясности, незамутненности, простоте. Внешне японская поэзия очень проста, не любит украшений. В России я читал русские переводы хайку. Здесь прочитал переводы английские. Английские лучше. Потом сын выучил японский, и я попросил его перевести мне некоторые хайку. После его буквального перевода я понял, что и русские, и английские переводы японских стихов одинаковы плохи.

Учился другому отношению к эротике. У нас или табу, или порнография. Даже у Пушкина, вернее сказать, особенно у Пушкина это хорошо заметно. Женщины или ангелы, или проститутки. Бунина за достаточно сдержанные «Темные аллеи» обвинили в порнографии, в старческом пристрастии к порнографии!

Набоков написал «Лолиту» на английском языке и признавался, что в русском нет понятий передающих малейшие оттенки чувств. Он же написал единственное в своем роде для русской поэзии великолепное эротическое стихотворение «Лилит», где впервые есть прообраз Лолиты. (1928 г.) С юмором написал на эротическую тему, что вообще редкость! Если русские и учились другому отношению к эротике, то у древних греков и римлян.

Много эротических сцен у Лимонова. Но у него все на скандал, грубо, и потом заметен явный гомосексуальный подтекст, то есть ненависть к женщине.

У японцев отношение к эротике совершенно особое. Оно проявляется даже в том, что у нас для эротичности женщине требовалось обнажить груди, выставлять ноги, а японцы довольствовались небольшой выемкой обнаженного тела сзади над кимоно. У японцев более веселое, светлое, спокойное отношение к эротике. Но вместе с тем эротика у них более всеобъемлюща, проявляется более часто, разлита в литературе шире, и они лучше чувствуют ее зверскую, страшную глубину. Но они спокойны над этой бездной. Мы поэтизировали женские ноги и плечи, руки (Фет «В моей руке…», Блок «и в кольцах…») Хотя Пушкин и писал, что в России всего три пары стройных женских ножек, их, конечно, намного больше.. Но что бы ни писали, за шутками и возвышенной лирикой виден крестьянский взгляд на бабу. Баба должна быть крепкой, быстро бегать, носить на плечах мешки, бревна, а также иногда пьяного мужа.

У японцев средоточьем женской красоты стала шея. Самое беззащитное место. Для самураев шея была особым местом. Отрубали головы преступниками. И когда делали сэппуко, им тоже секунданты отрубали головы.

Кажется, русские эротизировали работу, жизнь. А японцы эротизировали убийство, смерть. (Хорошо это чувствуется у Мисима в рассказе «Патриотизм»)

6. Жизнь прозаика, жизнь поэта

19. Ник. Гумилев писал, что поэзия бывает двух видов: одна на кофе, другая – на никотине. Ко мне это не подходит, я даже курить бросил пару лет назад. Бальзак, когда писал, переодевался в монаха. Я ни во что не переодеваюсь. Байрон сочинял, нюхая трюфеля, грибы были у него даже в карманах. Бодлер над бумагой нюхал духи. Я за письменным столов сижу без духов и без грибов.

Еще могу сказать, что не глушу растворимый кофе, как Шукшин, не валяюсь в постели, как Пушкин, не заказываю специальных перьев и чернил, как Бунин, не причесываюсь аккуратно, как Витезслав Незвал, который не мог сесть за стол, пока не приводил перед зеркалом в порядок прическу, волосок к волоску.

Я не составляю бесконечных планов, как Достоевский, который по несколько месяцев бился над конструкцией, а потом уже писал легко. Не в привычках поэта составлять планы.

Для прозы у меня сначала накапливаются отрывочные записи и мысли, потом понемногу начинает светиться замысел. Но я не переделываю свою прозу бесконечно, как Лев Толстой, которого так боялись в издательствах, что в Москве ставили на улице мальчике и тот, видя Толстого, свистел, и в типографии прятали гранки. Но раза четыре все же каждое эссе я переделывал.

И все же, когда сажусь за ту или иную книгу, многое меняется у меня тоже. Когда я пишу прозу, оставляю стихи. И тогда даже обыденная жизнь, распорядок дня меняется. Когда пишу стихи, я – сова, ложусь поздно, встаю – по возможности – тоже поздно. Когда сажусь за прозу - жаворонок. Вскочил с утра пораньше и за стол! Более спокойный, когда занимаюсь прозой. Более нервный, вспыльчивый со стихами. Когда пишу прозу, живу и работаю более ритмично. Для семейной жизни, для мира и лада в семье прозаик подходит намного лучше поэта.

И в Тояма почти на два года, пока писал «Ракудзицу райсан», стихи оставил. Всегда в такое время есть тайный страх: удастся ли вернуться к стихам. Не сбегут ли они куда-нибудь?

7. В начале был «Закат»

(в какой последовательности и как писались эссе)

20. Первое эссе «Закат» написал летом 2000 г. на каникулах в Вакаса-Такахама, глядя на море, очень быстро. Месяца за полтора. Жена разругала. Сильно сократил. Первая вещь, строка очень важны: дают настрой всему. Это эссе тоже дало настрой и какое-то особое освещение всей книге. Главное, что сразу появилась очень сильная личная нота6 дед и бабушка, поселок, юность. Даже объем установился: издательство просило делать каждое эссе страниц в 5-10. У меня получилось 20. Так и осталось до конца. Сразу было желание, чтобы все эссе по возможности отличались друг от друга не только тематически, но и формально, какими-то приемами.

Затем была «Тоска», в которой больше всего мне хотелось выразить то, что мысль о самоубийстве часто совсем не связана с тем, что у человека есть какие-то проблемы или несчастья. Это просто проявление соблазна, очарования, обольстительности, которые есть в смерти. Молодые пылкие люди чувствуют эту сторону смерти сильнее, чем старики. Часто самоубийство – это просто влюбленность в смерть.

Следом «Брат». Он приезжал за полтора года до этого и поразил меня.

«Сад» - в Тояма я живу на первом этаже и у меня есть садик, где есть парочка камней и деревьев. «Сад» написан из-за того, что мне моего тоямского сада, – увы! - не хватает. Пишешь о том, чего у тебя нет. Совершенно японская идея показать в саду четыре времени года.

«Гармонь». Я говорил, что разлюбил вымысел, но я не отказывал себе в нем. Так и в этом эссе один гармонист, хотя на самом деле у этого гармониста два прообраза. По странной случайности обоих звали Иванами. Одного избили в городе, и он тронулся. Другой действительно выпал с верхнего этажа. «Гармонь» писалась, как музыкальное произведение – в ушах у меня звучали частушки и страдания. Вот их мне и хотелось соединить.

«Родина» по контрасту с «Гармонью» замышлялась на большем литературном материале. Более жестко было по отношению к России и к русским. Жена защитила если не Россию, то многих русских. Вычеркнуто много глав.

С «Простора» начало идти намного все труднее. Бился над ним очень много времени. Чуть ли не три месяца. Множество материала собрал. Перечитал философов-космистов. Написал страниц 10. И все же чувствовал, – нет, не то! А потом понял, что проза моя не идет потому, что у меня уже есть стихотворение об этом. А после стихотворения скучно писать: лучше стихов прозой не скажешь. Поэтому – стихотворение. Но несколько месяцев потерял.

«Дача» – не планировалась вначале. Но позвонил неожиданно мой старый друг, завязалась переписка по Интернету. Почти сразу, когда «Дачу» закончил, эта переписка прекратилась. Кажется, мой друг для того только снова возник в моей жизни, чтобы я написал это эссе. Но ведь так оно и происходит!

«Рыцарь» – самое филологическое и «наукообразное» эссе.

«Няня» – уже писать ничего не хотелось, надоело, но хотелось для ровного счета, чтобы довести до десяти, сделать еще эссе. Взял отрывок из своей прозы, над которой сижу сейчас и надеюсь скоро окончить. Приделал только начало и конец.

Окончив книгу, с удивлением увидел, что описал почти все: детство, поселок, деревню, деда, юность, армию, Москву, писательскую жизнь.

21. Когда писал последнее эссе, мечтал только об одном: скорее окончить. Бросить книгу. Тосковал уже о стихах и рвался к ним. Но сейчас очень жалко, что не написал о некоторых вещах. О каких? Ну, например, о том странном чувстве, которое появилось у меня, когда впервые по ТВ увидел японского императора и императрицу. В России никто не помнить, что в Японии есть они. А это, может, самое главное.

Рассказать, как мы с женой гуляли в парке возле императорского дворца, и мимо пронеслась придворная карета. Ассоциации со стихотворением Бунина «На Невском». Удивительное ощущение сказки наяву.

У некоторых русских я встречал зависть к богатству японцев. к комфортности их жизни. Один русский выразился так: «Вот бы их раскулачить!» К счастью, никогда меня подобные страсти не грызли, ни в чем я не завидовал японцам. Завидую только одному, что у них есть император и императрица. Это то чудесное, благородное и великолепное, что мы навсегда потеряли.

Жалко еще, что не написал о странном чувстве, которое сразу появилось у меня в Японии и часто теперь повторяется. Чувство, что я уже здесь был и жил. Сколько раз в Японии меня пьянило чувство, что я уже видел эти горы, внимал писку ястребов, поднимался по каменным ступеням храмов, лениво смотрел, как в пруду плавают разноцветные толстые карпы, брел в сезон дождей с соломенным плащом на плечах.

22. Но это частично вошло в стихи. И дает надежду на новые книги. После прозы я сразу набросился на стихи. За полтора года написал треть книги. Стихи, на мой взгляд, стали классичнее и одновременно изощреннее. Трагичнее. В них тоже не только Япония, но много воспоминаний о доме, о дорогих людях, о любви. В стихах больше детства. Стихи всегда ближе к детству, чем проза! Ностальгия, да. Но и трезвое понимание, что тосковать в сущности не по чему! О смерти на чужбине. Но и о новом рождении. О перерождении – вот, о чем, может быть, эта книга. Много стихов о смерти. Кажется, здесь тоже мне удалось почувствовать что-то новое.

7. О названиях книг

23. Названия давались трудно. Для книги прозаической сначала я искал разные варианты. Но мешало сомнение, как русское название будет звучать по-японски. Выслал варианты своих названий сыну, который уже был студентом, и он, обсудив их с друзьями, предложил новые названия. Потом над этими вариантами сидели издатель и переводчик. Думаю, что в названии, которое они нашли, соединились и мои варианты, и варианты, предложенные сыном.

Название для книги стихов было найдено в Киото над прудом. Конечно, в нем есть ассоциация с японской поэзией. «Улитка ползет по склону Фудзи». Но, главное, связь с моим стихотворением об улитке, которое есть в новой книге. Идея там и настроение совсем другие, чем у Исса. Хотя в чем-то эти стихи, наверное, перекликаются. Кстати, потом я нашел улитку – редкого зверя для русской поэзии! - в первой своей книге. То есть она приползла ко мне не из Японии, не из чужих книг, а из России, из моей юности, из моей первой книги. Тут я поверил, что название «Ползи, улитка!» не случайное.

8. ”рзб

24. В письме одна любительница моих стихов признавалась, как она боялась, что я стану писать «по-японски», и как она радовалась, когда новая книга лишила ее этого страха. Я еще с университета помнил строку Горация:

Coelum, non animum, mutant, qui trans mare currunt.

(Небо, не душу, меняет, кто за море едет.)

Но я понимал, что она имела в виду. Подражание чужому. По ее мнению, с которым я не могу не согласиться, я остался русским поэтом!

О рецензиях и откликах на книгу стихов и отклики. По-японски неловко говорить, но я получил множество восторженных отзывов. Иногда от совсем незнакомых людей. Неожиданным подарком стало то, что книга оказалась близкой и понятной не только русским, но и японцам, которые были в состоянии прочесть ее. Тронула одна японка, которая в России купила штук 15 моих книг и раздарила их своим русским друзьям.

Из МГУ сообщили, что мои стихи, которые они поместили на своем сайте, одна женщина распечатывала, переплетала и дарила на Новый год знакомым.

Стихи уже перевели на болгарский и белорусский. Есть рецензии. Хорошие. Но там все переврано о моей ностальгии. В Белоруссии пишут, как я тоскую в Японии, пора мне возвращаться! Подтекст, конечно, такой, что заграницей плохо, а в Белоруссии очень хорошо. Обычная пропаганда.

25. А один русский написал: «Что ты поимел от этой книги? Хамский ненавистный глагол. Если услышите, бегите от человека, который его использовал. Некоторые русские думают, что все японцы богаты, купаются в деньгах. Ну и, конечно, я, издав в Японии книгу, тоже купаюсь в денежных купюрах.

И я ответил, что я «поимел» много прекрасных часов над бумагой, у окна, за компьютером, когда думал, писал, перепечатывал и перечитывал свои прозу и стихи; когда я, сидя в Тояма в домишке с ржавыми балконами, населенном бабулями и китайцами, бродил одновременно по золотым россыпям одуванчиков родного поселка, по мягкому от жары московскому асфальту, разговаривал с живыми, видел мертвых. Многое я писал с грустью, но даже, когда я писал с большой грустью, я всегда вспоминал Диккенса: «Меланхолия – самое дешевое и доступное наслаждение».

Увлекательное наслаждение – вот что я получил от своей прозы и стихов.

26. В жизни мы уходим из дома, из школы, из университета. Но главное, постоянно уходим от себя: сначала от себя - ребенка, потом от себя - молодого человека, и так далее, до окончательного ухода, до смерти. Но этот последний, самый важный уход означает потерю себя, невозможность поделиться с другими, что с тобой произошло.

Книга дает возможность уйти из жизни, сохраняя себя и имея возможность рассказать другим, что с тобой произошло в другой жизни.

Книга подобна смерти. Но и воскресению. Ты пишешь книгу, а книга пишет, создает тебя. Вот почему надо стараться писать лучше. Было бы слишком самонадеянно сказать, что я стал умнее или глубже. Но я точно стал другим. Я уже говорил, во мне стало меньше писательского и больше человеческого. И одновременно особенно в стихах я вдруг почувствовал, что все чаще выбираю в собеседники Бога, что ангелы и демоны стали мне ровесниками и товарищами.

27. Сейчас я сижу над новой книжкой. О доме, о семье, об отце. Опять это побег от жизни. Но и к жизни тоже. Говорят, это бегство от себя. Но также и к себе, к другому. Вечный беглец. И опять я заранее мечтаю, как я вернусь к стихам. И тревожусь: не разучился ли их писать? не убежали ли и они куда-нибудь далеко?

Come away, o human child!

To the waters and the wild

With a faery, hand in hand,

For the world’s more full of weeping

Than you can understand.

William Yeats zТhe stolen childzћ

講演・朗読聴講記

伊藤忍(スラヴ語スラヴ文学大学院修士1年)

講演会の前にヴェチェスラフ・ステパーノヴィチを東大赤門まで迎えに行きました。案内するのは赤門から研究室までのごくわずかな時間ですが、待っている間中どきどきして、お会いしたら何からどのように話そうかとずっと考えていました。しかし、氏が現れた瞬間、「私を待っていたんでしょう。さあ行きましょう・・・」と、そのエネルギーに思わずあ然としてしまいました。

私はエッセイ集『落日礼讃』を読んで、その文章の自由な風の流れの中に、どこか繊細さ、静けさ、暖かさを感じました。第三詩集 "Лунат" (『夢遊病者』?)でもそうでした。これは読者間で共有する感覚かと思います。また、私は以前、1年弱ですがカザケーヴィチ氏の奥さんのロシア語の授業を受けていました。奥さんの眼の奥にある、独特の穏やかで静かな優しさや哀しさを含んだ深い色は、カザケーヴィチ氏の作品世界と重なるものでした。

そういうわけで、カザケーヴィチ氏は静かな人に違いないと勝手に思い込んでいたので、実物にお会いした瞬間に拍子抜けしたのです。情熱と静けさ、豪胆さと繊細さの差異、これが第一印象です。氏はこの他にも様々な差異の塊なのだと、講演をきいて気づくことになります。

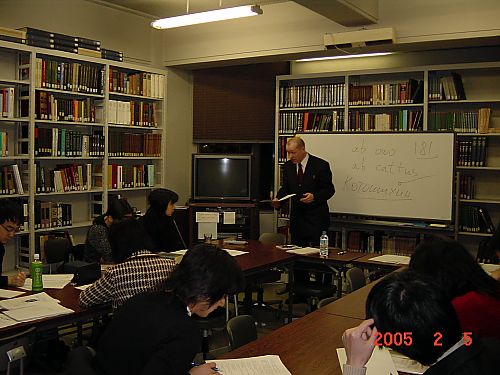

最初に「大学での授業には慣れているから」と立ち上がり、エネルギッシュに身振りと共に講演され、授業を受けているような相互参加のリラックスした雰囲気でした。講演中に何度か聴衆からも声が出ましたし、明瞭なロシア語で、皆が聞いて理解する喜びを得られました。

『落日礼讃』はいかにして誕生したのでしょうか。カザケーヴィチ氏は日本に来てしばらく、どうしても書けませんでした。外に広がる風景にふと故郷を思い出し、眼前に懐かしい情景がありありと描かれては、我にかえり、現実の風景はそれと全く異質だと悟るのでした。抽象的な心の世界と具体的な現実、あるいはベラルーシ・モスクワと日本を和解させることができず、断絶したままでした。そこで、群像社からの幾つかの言葉に関するエッセイを書いてほしいという依頼を、チャンスと捉えます。結果としてできあがったものには、氏のこれまでの人生の歩みが詰め込まれていました。断絶していた両者を結ぶ(соединить)ことができたのです。決してうまく溶け合ったのではなくて、いわば、ばらばらだった両者が張り合わされて、ようやく「私」同士の接線が、境界線が生まれたということだと思います。氏はこう言います、「『落日礼讃』はロシア・過去より、同年に出された詩集 "Ползи, улитка!"(『這え、カタツムリ!』)は日本・現在よりだが、重要なのは両方 私自身 のことなのです。」

カザケーヴィチ氏は三重の孤独(тройное одиночество)のうちにあります。ロシアにいないため同郷人がいない孤独、文学者のグループに属さない孤独、同じ日本にいても家族がばらばらになって独りで生活する孤独です。この孤独は詩人にとっての糧です。始まって以来の宇宙と同様に、ひとつの点からどんどん拡散しながら、悲しみとお互いを求める優しさが深まります。氏はロシアから日本へ、本から本へと、幸福と調和を求めて身をずらし、走ってゆき、偉大な孤独のなかで身体を張った実験をしています。

こうしたことを、様々な国の文学からの引用、ユーモアを織り交ぜながら、めくるめく展開させ、本当に身体を張って話されていました。あのエッセイもまさにこの語り口で語られていたのだと感じました。

そのあとの懇親会は、お酒も手伝い、講演会で消化しきれなかった分も相まって、さらに熱い議論と楽しい会話の場になりました。 『落日礼讃』収録の 「"Тоска"(『トスカ』:ふさぎの虫)を読んで、トスカは克服しようとすると本人が破滅するが、認めて共存しようとすれば詩人を助けてくれると思ったのですが、現在どうトスカと付き合っていますか?」と(片言で)伺うと、「トスカは第二の奥さんです」と言われました。また、『トスカ』で言及されたシュクシーンの "Воскресная тоска"(『日曜日のトスカ』)という短編を探したが見つからず、同じ内容の "Верую!" (『われ信ず!』)という短編が見つかったことをお話すると、版が違うのかも知れないが、「でも富山では日曜日のトスカだから」と言われました。質問に対していつも印象的な答えが返ってきました。

カザケーヴィチ氏には故郷と異郷に、情熱と静けさに、トスカに、孤独など、様々な断絶や異物といったものがあります。この一日を経て感じたのは、その境界を溶かさず、混ぜ合わさず、そのままに残しておいて尊重することから、現在の詩人が成り立っており、その不思議な魅力が作品中に滲み出ているということです。これは飽くまでも私の感想ですが、交流を通じて参加者にそれぞれ得るところがあったと思います。カザケーヴィチ氏が、創作を通じて故郷への回帰を果たしながらも、永遠の異郷であるこの日本に今後もしっかりと足跡を残されることを願っています。

熱気ある講演をするカザケーヴィチ氏

カザケーヴィチ氏の詩の朗読を聴いて

近藤扶美子(スラヴ語スラヴ文学大学院修士1年)

詩を書くときは「ふくろう(夜型)」に、エッセイを書くときは「ひばり(朝型)」になるという。夜を静観し昼を羽ばたく二羽の鳥。月の光の落とす切抜きの中を、あるいは闇を見つめる詩と、明るい日の中を縦横無尽のエッセイ、ふくろうとひばりの姿と作品の印象が重なる。同じ文字に生を込めるにしても、この二羽の鳥の生きる時間が異なるように、込められる生も、それを込めることに注がれるエネルギーも、異なっているのかもしれない。エッセイを語り、詩を朗読する姿には、その出産スタイルの違いは統合されて現れていたように感じた。

講演中のカザケーヴィチ氏は、電車内でのエピソードの再現のため以外では席につかず、終始立ったままで、猫のしぐさからルソーの「露出」まで演じ、拝聴している席にまでやってくることもあった。勢いも茶目っ気もたっぷりの身振りだった。詩を朗読するカザケーヴィチ氏の足は、左へ、右へ、用意された椅子の傍で行ったりきたりした。その左から右への幅は狭いくらいで、ほんの数歩のことなのだが、たっぷりとして、悠然とした歩き方だった。

カザケーヴィチ氏の身振り、足取りには、何か野性的なもの、動物が感じられたのである。特に詩を朗読する姿に、檻の中のライオンを、そのライオンを見た時の不安に近いものを感じた。どうしてこんなに強くて美しい命を、自然の力でないもので抑えつけてしまうことがゆるされるのか、という不安である。

閉じ込められた動物の連想の一方で、詩の声には自由を感じさせるものがあった。曇り空の雲の覆いを突き抜けるような声質だった。雲に声が響き渡って解消させてしまうような、しかも、乾いていて、その熱で水が蒸発するというのではなく、同じ水をもって水を制してしまうかのような、そんな声だった。水分と、その水分を内に漲らせる表面、最大限度まで満たされていて、その先にはそれを保つか完全な解消しかないような、そうした境界のようなはりのある声だった。

今回朗読された詩の中でも、朗読の印象と同じく、不自然の力の中の生と、朗読の声に助けられたその解放を感じるのが、一番初めに読まれたものだった。

雨の中を旅人が行く。隠れた顔が誰のものなのか、第三連で三人が挙げられる。お坊さん、浪人、ロシアの詩人である。第四連では、その三人のいずれであっても、それぞれが共通にそれぞれの神器を捨てていることが語られる。お坊さんは数珠を、浪人は刀を、詩人は詩を捨てているのである。この三つは、第三連で挙げられた持ち主の順番と神器の順番は一致していない。詩、数珠、刀、の順に入れ替えられている。詩から数珠へ、形をとりながら、数珠から刀へ、イメージを鋭くする。韻律が丸い珠となり、珠は連なって数珠となり、数珠は鍛えられて刀となる。こうして形をとり姿を現したイメージは、投げ捨てられ、放置される。その理由は、世があまりに単純であると気づいたためだという。このイメージの漸次的で連続した移り変わりは三者が不可分の一人の旅人になるのを強調するようである。

第五連、第六連はその世への応え方が示される。腹がなれば食べて元気になればいい、とは、空のものは物質的に満たすことで満たされるということ、心が船のようなら芸者達と飲み明かせとは、精神の揺れを揺らしきってとめるということか。この第五連は、人生の虚しさや困難に対して、代用行為で穴埋めするかのようである。些細なねじれしか伴わない単純な因果律に支配された世界。

第六連ではより強く命令形で語られる。眠れなければ道をかきわけて行け、とは、眠れないときに、眠ろうとせず起きていけ、状態を受け入れた動作に変えよ、ということか。第五連の体と心の人生への応え方が足りないものを満たすことにあったのに対し、この行では受け入れるばかりか、極限まで突き詰めよということになる。

人間であるのが嫌なら神になれとは、どういうことか。神という、極限の最極限の登場である。雨の野を行く旅人には、雨への武装を解いて、逆らわずに濡れろということだ。傘を捨てることは人間の自然へ抗う力を捨てるということ、そうした力さえもない存在となること、生身の人間を受け入れるということか。

最後の行では、神とともに、「悲しみ」の感情が現れる。嫉妬深くも愛が深くもない、奇跡をなさず、今降る雨すら止められない、神として、世をなす人間の体と心の動きを、雨を受けるように、妨げようのないものとして、世を受容せよということではないだろうか。世界への態度に重ねられた、悲しみの持つ受動性、雨を受ける受動性を突き詰めた存在になる。人間を突き詰めた先に神がいる。身体のない神が、物理的に雨で、心理的に涙で、ずぶ濡れになる。

不自然を剥ぎ取って自然を受け入れ、その態度を突き詰めることですべてを捨て切り、逆説的に新たに得られる力。その力と行程が詩に、朗読の声に、あるような気がした。

演習室のカザケーヴィチ氏