概要

意思決定支援ツールの開発と死生に関する思想的・倫理的研究

医学・医療が目指してきた生存期間の延長は寿命革命につながりました。他方、さまざまな加齢変性を抱えながら最期へ向かう過程において、医療のためにかえって本人の苦痛が増す場面もみられるようになりました。多くの人にとって人生は長くなりましたが、老衰の進んだ超高齢者に負担となる医療行為が行われることも多くなりました。私たちはこのジレンマにどう対応すべきでしょうか。

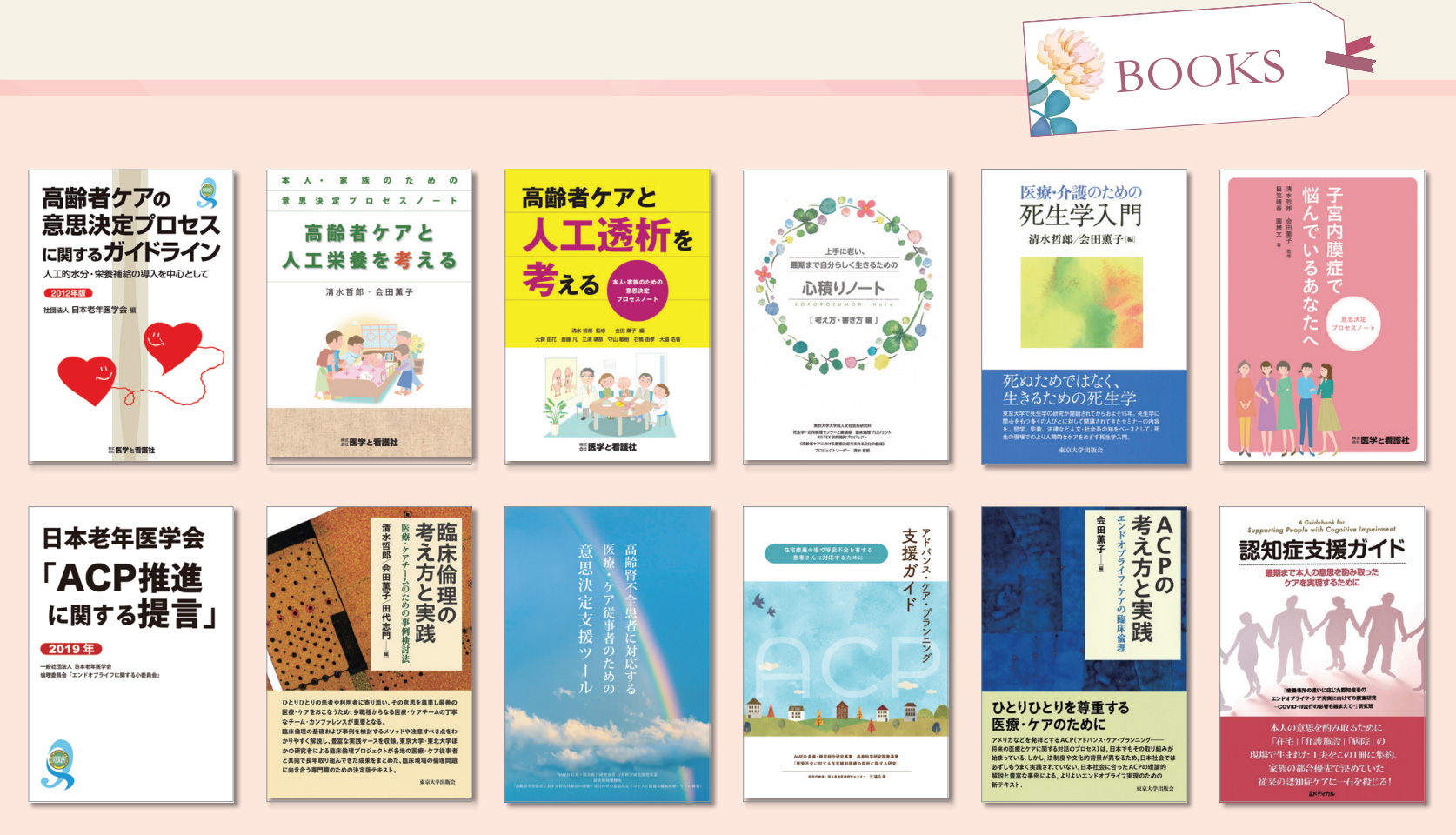

本講座ではこの課題に関して、さまざまな取り組みを行ってきました。その成果として、まず、日本老年医学会「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン ― 人工的水分・栄養補給の導入を中心として」(2012) への参画が挙げられます。次いで、この課題を本人と家族らの視点から捉えて意思決定を支援するため、『高齢者ケアと人工栄養を考える ― 本人・家族のための意思決定プロセスノート』(2013)、『高齢者ケアと人工透析を考える ― 本人・家族のための意思決定プロセスノート』(2015)を出版しました。いずれも本人・家族らと医療・ケア従事者間の共同意思決定 (shared decision-making:SDM) を支援するためのツールです。また、RISTEX のプロジェクトとして、高齢者が最期まで自分らしく生きることを支援するための『心積もりノート』(2015)を開発し、frailty 研究の知見を取り入れ改訂版(2018)を発行しました。

さらに、日本老年医学会「ACP 推進に関する提言」(2019)と「新型コロナウイルス感染症流行期において高齢者が最善の医療およびケアを受けるための提言」(2020) においても、本講座の研究成果が活かされています。また、AMED 研究課題2件 (柏原直樹班、三浦久幸班、2022) と厚生労働科研の研究課題(三浦久幸班、2024)においても意思決定支援ツールの制作に携わらせていただきました。

さらに本講座では、臨床実践を下支えする多角的な思想的・倫理的研究を行い、その成果を社会に還元しています。その一つが本講座の協力教員も執筆に加わった『医療・介護のための死生学入門』(2017) です。2017 年度から本講座に加わった早川特任准教授は、現代哲学の最先端の知を取り入れることで、臨床倫理における人間理解や意思決定支援の理解を理論的・思想的に奥行きのあるものにすることを試みています。また野瀬特任研究員は、物とは区別されるものとしてのわれわれの精神や生命について論じたベルクソンの哲学の研究を通して、自由と生命をめぐる哲学的・倫理学的問題を考察しています。冨岡薫特任研究員は、専門とする「ケアの倫理」がフェミニスト理論であることを踏まえ、ジェンダー等多角的観点から生命倫理の問題を捉え直すことを試みています。小原優吉特任研究員は、様々な理論的立場の調停を試みたヘーゲルの哲学の研究を通じて、異なる背景的理解を持つ人々がいかに相互に承認しあうことができるのかという倫理学的な問題に取り組んでいます。