活動報告

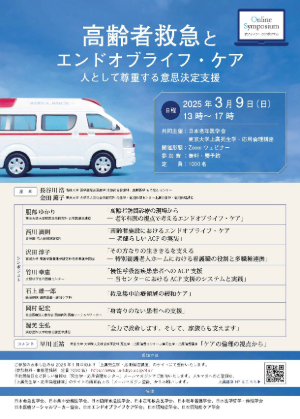

2024年度シンポジウム「高齢者救急とエンドオブライフ・ケア―人として尊重する意思決定支援―」

概要

- 日時

- 2025年 3月 9日(日) 13時 00分 ~ 17時 00分

- 実施方法

- Zoomウェビナー(リアルタイム)

Zoomウェビナーを用いたオンライン開催です。

*オンライン参加にはインターネット接続環境(WiFiもしくは有線LAN)が必須になりますので、予めご了承ください。 - 参加費

- 無料

- 定員

- 約1000名(先着順)

- *登録開始日はメールマガジン上でお知らせしています。今後、メールマガジンの配信をご希望の方は こちらからどうぞ。

- 共同主催

- 一般社団法人 日本老年医学会

東京大学大学院人文社会系研究科 死生学・応用倫理センター 上廣死生学・応用倫理講座 - 後援

- 日本救急医学会、日本集中治療医学会、日本臨床救急医学会、

日本在宅救急医学会、日本老年看護学会、日本医療ソーシャルワーカー協会、日本エンドオブライフケア学会、

日本認知症学会、日本認知症ケア学会、日本医学哲学・倫理学会

参加について

参加方法:

たくさんのご応募ありがとうございました。

アンケートにご協力をお願いいたします。

アンケート入力はこちら- 【お問い合わせ】

東京大学大学院人文社会系研究科 死生学・応用倫理センター 上廣死生学・応用倫理講座 eventdls[at]l.u-tokyo.ac.jp *[at]を@に入れ替えてお送りください。

シンポジウム趣旨

医療・ケアはひとりひとりの心身を守るために提供されています。臨床現場の各専門職は、そのために日々奮闘しています。それを支える社会制度は、人権を尊重する思想を背景として20世紀後半以降に設計され、少しずつ改正されて現在に至ります。医療・ケア提供体制には依然として問題が多々あるとはいうものの、大きな成果として、日本は世界で最高レベルの長生きできる国になりました。

しかし、医療技術が進展した現在、長命が長寿とはいえない事態に図らずも至ってしまうこともあります。救急・集中治療の現場では、そうしたことが少なくありません。救急医療は非常時の心身の守りの砦であり、医療という社会インフラの要です。そこで発生する思わざる事態とは、医学的に適応とはいえない心肺蘇生法や種々の生命維持治療による本人への過剰侵襲です。老化が進んだ身体に対して侵襲性の高い医療を導入することで、本人をかえって苦しめているとご家族が認識することも少なくなく、それはご家族をも苦しめます。そうしたご家族の煩悶は、医療・ケアチームをも苦しめます。専門職が仕事の意義を見失うと、明日への意欲も低下しかねません。

他方、社会保障財政の逼迫が伝えられるなか、高齢者差別(エイジズム)によって超高齢者は十分な医療を受けることができないのではないかという懸念や、社会の経済格差の拡大のなか、過少医療に陥いるのではないかという危機感も聞こえてきます。

私たちはこの現状にどのように対応すべきでしょうか。急変という非常時のために、平時から備えておくべきことはどのようなことでしょうか。どのような倫理的姿勢をもち、情報共有し、状況を認識・判断すればよいでしょうか。共同意思決定(shared decision-making:SDM)とACP(advance care planning)にどのように取り組めばよいでしょうか。

本シンポジウムは今年度も日本老年医学会と共同主催致します。日本老年医学会は人生の最終段階(end-of-life:EOL)における医療・ケアの改善のため、これまで「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン」、「ACP推進に関する提言」等を発表し、EOLまで本人の意向を尊重する医療・ケアはどうあるべきか、多くの医療・ケア専門職や市民とともに考え、実現しようとしてきています。また、現在、学会新5か年計画の一環で「立場表明2012」を時代の要請に合わせて改訂するため、検討を進めています。

日本老年医学会のこうした活動の目的は、東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター上廣講座の研究・実践活動が共有するところです。

過少医療による虐待も、過剰医療による暴力も、可能な限り排し、いずれの段階でも本人を人として尊重し、EOLまで支援する社会の実現を目指し、今回のシンポジウムでも参加者のみなさまとともに考えることができれば幸いです。

日本老年医学会 国内交流委員会委員長、高齢者救急問題を検討する懇話会委員

杏林大学医学部 総合医療学・救急総合診療科 高齢医学 もの忘れセンター 教授 長谷川 浩

東京大学大学院人文社会系研究科 死生学・応用倫理センター上廣講座 特任教授

日本老年医学会 エンドオブライフ小委員会委員長 会田 薫子

プログラム

- ■座長

- 長谷川 浩

(杏林大学医学部 総合医療学・救急総合診療科 高齢医学 もの忘れセンター) - 会田 薫子

(東京大学大学院人文社会系研究科 死生学・応用倫理センター 上廣死生学・応用倫理講座) - ■シンポジスト

- 「高齢者訪問診療の現場から―老年科医の視点で考えるエンドオブライフ・ケア」

服部 ゆかり

(東京大学大学院医学系研究科 在宅医療学講座 特任研究員/医療法人社団互酬会 水道橋東口クリニック 医師) - 「高齢者施設におけるエンドオブライフ・ケア――老健らしいACPの実装」

西川 満則

(愛光園 介護老人保健施設 相生) - 「その方なりの生ききるを支える―特別養護老人ホームにおける看護職の役割と多職種連携」

沢田 淳子

(宮城大学 看護学群看護学研究科老年看護学領域) - 「慢性呼吸器疾患患者へのACP支援――当センターにおけるACP支援のシステムと実践」

竹川 幸恵

(大阪はびきの医療センター) - 「救急集中治療領域での緩和ケアの実践」

石上 雄一郎

(飯塚病院 連携医療・緩和ケア科) - 「身寄りのない患者への支援」

岡村 紀宏

(社会医療法人恵和会 西岡病院 医療ソーシャルワーカー) - 「全力で救命します。そして、家族らも支えます」

渥美 生弘

(浜松医科大学 救急災害医学講座) - ■コメント

- 「ケアの倫理の視点から」

早川 正祐

(東京大学大学院人文社会系研究科 死生学・応用倫理センター 上廣死生学・応用倫理講座)

≪医療・介護従事者のための死生学≫基礎コース

- 参加

認定 - 「医療・介護従事者のための死生学」基礎コースの受講者でこのシンポジウムに参加された方に、「臨床死生学トピック(または死生学トピック)」のシールを2単位分(2枚)お渡しします。

- 単位シールはお申し込み時にご登録いただきました住所へ送付いたします。