#009

#009

越前 敏弥さん

1989年 文学部国文学専修課程卒業 翻訳家

「東大の入試に挑戦」

僕、二浪しているんです。進学校にいたんですが、まったく勉強していなくて、一浪目の後半で猛勉強して、東大に合格できるかどうか、ぎりぎりくらいのところまでいって、早稲田の政経に受かったんです。それでも二浪を選んだのは、自分がじゅうぶんにやり切っていない、と思ったからですね。まだそのときは、運良く受かったり、受からなかったりという程度の実力でしかなかった。このままでは納得できなかったし、端的に言えば、東大の入試問題をもっとできるようになりたいと思った。

もう少し中身の話をすると、東大の入試問題って、今もあまり変わっていないと思うんですが、本質的には数学も語学も、すべての科目で論理的思考力と表現力、その2つが深く身についているかどうかを試すように作られている。えらそうな言い方ですが、自分は「本物」になりたいと思って、もう一年勉強しました。最近の東大の試験問題を見ても、本質的には変わっていないと感じます。丸暗記しているだけでは1点もとれない。そういう試験に対する憧れというと、大げさかもしれないけれども、挑戦したい、勝負したいという気持ちはありました。

結局僕は、3回大学受験をしています。1回目は勉強しないで落ちた。2回目は勉強して落ちた。3回目は勉強して受かった。その3つの違うパターンを経験できてよかったと今でも思っています。勉強しないで受かる、というのがなかった。これが一番よかったかもしれない。

-

「大学時代の思い出」

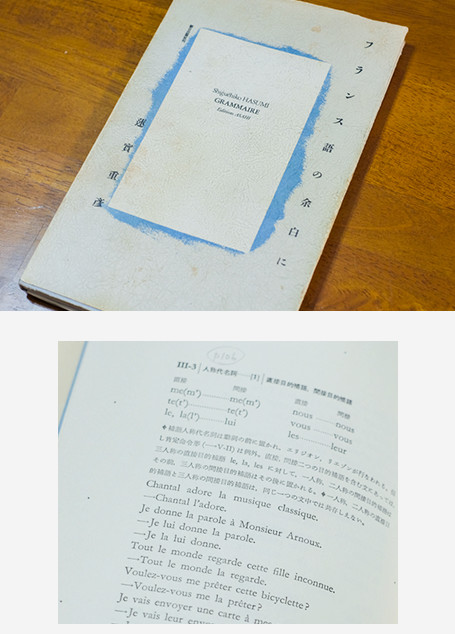

高校時代から映画漬けの毎日で、1年に300本ぐらい観ていましたし、はっきり言うと「蓮實映像論ゼミ」に入りたかったので、東大文Ⅲしか考えていませんでした。ただ、駒場に4年間いて、最初の2年くらいは自主映画を撮ったりしてほとんど授業に出ていなくて、フランス語の勉強も逃げ回っていたんです。でも、駒場4年目の2年生のときに、フランス語の単位をまとめてとるために、蓮實重彦先生の初級フランス語を他クラス聴講で受けました。そのときの教科書、蓮實先生が書いた『フランス語の余白に』をいまだに持っているのですが、なにがすごいって、最初から最後、奥付までが蓮實文体になっている。イントロダクションも「この書物は、日本の大学の教養課程でフランス語を初めて学ぶ人びとを対象とした教科書であるが、容易にフランス語へと導くようには編まれていない」「我々が外国語を学ぶ唯一の目的は日本語を母国語としてはいない人々と喧嘩することである。国際親善などというのはまやかしである」、こんな調子でずっと書いてある。しかも、初っぱながフランス共和国憲法。でも、構文から言うとすごく易しい。理詰めでできていて、脱落する人も多いけれど、やる気のある人はムチャクチャ実力がつくという教科書です。さらに、2章目でもうマクシム・デュ・カン(*1)が出てきて、やりたい放題(笑)。ただ、文法の説明は効率的に網羅されている。僕はこの教科書で猛然と勉強しました。いざ本気でやってみると、おもしろくてたまらない。最初のハードルを乗り越えると、勉強って楽しくなるんですね。この時期は英語と同じくらい、フランス語が読めたかもしれません。実は、翻訳者として最初の仕事がジョルジュ・シムノン(*2)で、英訳本からではあったんですけど、微妙なところはフランス語と対照して訳しました。だから、何がどこでどう活きてくるか、わからないですね。

大学時代の思い出というと、「勉強したい」と思って東大文Ⅲに入ったのに、実際は大学映研で自主映画を撮り始めたり、その費用を稼ぐために学習塾の講師や家庭教師をしたりして、あまり授業に出なくなったんです。さすがに2年目から学費・生活費は自分で払うようになりましたけどね。今思うと、あれだけそうそうたる先生方がいたのにもっとちゃんと出ておけばよかったなって、これは本音です。だけど、文学や映画の話がとことんできる仲間ができたことは大きな意味があったし、蓮實映像論ゼミの仲間10人くらいで同人誌を出したりしました。今、映画監督をしている中田秀夫や中西健二、東大文学部の哲学研究室にいる鈴木泉や、テレビのディレクターになっている人たちもいて、みんな、駒場時代からの仲間です。

本郷は「ひたすら授業に行く」という感じでしたね。結局文学部の国文に進学したんですが、国語学科で教わった時枝文法は、翻訳の仕事で日本語を組み立てていく原点として役立っています。それと、自主ゼミがよかった。指導教官がついて、レポートもきちんと出すのですが、基本的に学生が主体的に運営する。谷崎潤一郎とか太宰治とか、僕がリーダー格になって進めたものもありましたが、そういう経験をしたことはとてもよかったと思っています。文学部には3年いて、卒論は、最初は日活ロマンポルノのシナリオについての論考を書こうとしたんですが、指導の野山嘉正先生に「これはお手上げだ」と言われ、『昭和50年代の市川崑』というテーマで、市川崑の映画の脇役のふるまい方やそれをとらえるカメラワークの特徴など、マニアックなことを延々書きました。「これはこれでいいけれど、やっぱり卒論なんだから、この前段階として市川崑の概論を30~40枚書きなさい」という指導はありましたけど、突飛ながらも真剣に考察したことをしっかり認めてもらえたのはうれしかったですね。

「今の自分にできること」

留年を繰り返していたので、仲間たちはずいぶん前に就職したり、大学院に行ったりしていました。映画を撮りたくて大学に入ったのに、いつの間にか本末転倒で、自主映画の費用を稼ぐために始めた学習塾の仕事が中心になってしまっていた。卒業後、それこそ一日15時間くらい働きづめの日々が続く中、32歳のとき、クモ膜下出血で倒れたんです。幸い、手術が成功し、後遺症もなかったのですが、このまま死んでいたかもしれないな、と考えたとき、この世に何かを残したい、と思いました。

現実的な選択として、映画の道には体力的なことを考えても戻れない。では、今の自分に何ができるかを1、2カ月くらい真剣に考えました。英語の文章は自分なりにたくさん読んでいる、学習塾では全科目を教えている、本はずっと読み続けている。もともとやりたかったことと現実的に今の自分ができることをすり合わせて考えたとき、「小説の翻訳」という仕事にたどり着いたのです。もちろん、簡単に翻訳者にはなれないことはわかっていたので、退院してからは塾の仕事を減らし、翻訳学校に通って一から勉強しました。3年くらいたったころ、師事していた田村義進先生の紹介で、翻訳ミステリーの老舗、東京創元社の翻訳者として採用するかどうかのトライアルを受け、及第できたのですが、それが先に述べたジョルジュ・シムノンです。そして、僕は翻訳者としての道を本格的に歩み出しました。

翻訳の仕事は外国語学習の延長と見なされることが多いけど、調査能力とか、論理的な明晰さとか、日本語への偏愛とか、さまざまなものが必要です。また、小説の翻訳をしながら、無意識のうちに映画のフレーミングやカット割りやリズムを訳文へ反映させようとすることもしばしばです。学生時代までにやってきたあらゆることが「肥やし」になっていると感じます。

「目標を持つ」ことと「現実的な選択」をすること、その両方が大事だと思うのです。僕の場合は、32歳までの間にいろいろと寄り道しながらも、その都度取り組んできた勉強が結果として役に立った。運がよかったとも言えるけれど、運のように見えるものも、よくよく考えてみると、人生の中で自分が一つ一つ選んできたことの積み重ねであることも少なくない。運を呼び寄せるって、泥くさい努力が土台になっていると思うのです。

「翻訳とは?」

日本の場合、小説の翻訳者という職業で食べていけるようになったのは1970年代くらいからでしょう。僕がこの仕事を始めたのは1998年です。それ以前は、大学の先生が翻訳したり、編集者や評論家の兼業という形が多かったのですが、エンターテインメント系で海外の本が一気に売れ始めた時期から、“プロ”の翻訳者として、それを専業とする人たちが現れました。

文芸翻訳が目指すものとして大きく分けて2つあると思います。一つは海外の作家がもし日本語を知っていたとしたらどう書くか、ということを想像しつつ、日本語として通用するものを提供するという考え方です。大部分はそれで正しいと思うし、わかりやすい日本語はもちろん最低限の前提として目指すべきところです。もう一つは、僕たち翻訳者は海外の人たちの考え方や文化、風物に興味を持ってもらいたいと思っているので、そのためには多少わかりにくくても原型のまま残していかなければいけない部分もある、ということです。もともとがゴツゴツしているのなら、そのゴツゴツした感じをそのまま伝えることも大事です。簡単な例をあげると、ヤード、ポンドをそのまま残すのか、メートル、キログラムに変えるのか。翻訳はその2つの間のバランスをとりながら、どこかで着地させていくことであり、僕がよく使う言葉で言うと、どのくらい「歯ごたえ」を残すのか、ということでもあります。

蓮實文体の1ページ、ワンセンテンスみたいな文章があったとして、それをわかりやすく訳そうと思ったら普通は5つ6つに切っていくわけです。でも、ワンセンテンスのまま、ある程度噛み砕きながらも、その“粘っこさ”や“重厚さ”をそのまま活かしていくのが翻訳です。もちろん、まったく意味不明では元も子もないけれども、必要以上に妥協せず、たとえ「わかりにくい」と批判されても、毅然として抵抗しなければいけない場合もあると思います。

では、人はなぜ海外文学を読むのか。これも2つあって、外国人も日本人と同じようなことで喜んだり、悩んだりしているから共感できる、それが一つです。もう一つは、違う肌の人たち・違う言葉をしゃべっている人たちが外国にいて、自分たちとまったく違うことを考えていることに新鮮な驚きを感じる。自分と違うものを受けいれられるかどうか、です。例えば、大学でいろいろな国から来た学生たちと友達になれば、その人の国と戦争したいとは思わなくなるでしょう。一番いいのは直に知り合いになることですが、それができないとき、フィクションはそれと同じようなことを体験させてくれるものだと思うんです。文学の大きな役割の一つはそれです。

自分との類似を楽しみ、自分との違いを楽しむ。この両方をさせてくれるのが文学の魅力だと思うし、それによって豊かな想像力がかきたてられるようになれば、つまらない差別や偏見は存在しなくなるでしょう。

「日本における翻訳者」

日本と海外では“翻訳者”に対して意識が違います。そもそも「あとがき」を翻訳者が書くなんて、日本だけかもしれないですね。“物書き”として信頼され、期待されているとも言えます。もちろんヨーロッパの言葉の中での翻訳と、東洋の言葉に翻訳するのとでは、求められる技術も労力も違います。日本の“翻訳者”の歴史は単なる語学の延長としてではなく、明治時代に福沢諭吉たちが

“自由”や“社会”という言葉をつくりだしたように、文化そのものを紹介する担い手であり、その延長として今もあるのだろうと思うのです。誇りにしていい職業だと思います。

翻訳は何が飛んでくるかわからない仕事です。僕が長く取り組んでいるダン・ブラウンの作品は、宗教と科学の対立がテーマになっています。翻訳するにあたっては、いままでのさまざまな経験や勉強の成果が活かされていると思うし、その意味では天職だったわけですが、これまでの人生で、興味のあるものを徹底的に追い求めたことがその出発点なのはまちがいありません。若い人たちには、夢中になれる対象をぜひいくつか見つけて、「引き出し」を増やしてもらいたいですね。このあとの人生で、どんなふうに役立つかわかりませんから。

(注)

(*1)マクシム・デュ・カン (1822-1894年) :

フランスの著作家。パリ論や東方紀行により生前は文学者として重きをなした。現在では小説家フローベールの親友として言及されるに留まるが、日本では蓮實重彦の大著『凡庸な芸術家の肖像――マクシム・デュ・カン論』(1988年)により一躍注目を集めた。

(*2)ジョルジュ・シムノン(1902-1983年):

ベルギーの作家(使用言語はフランス語)。おびただしい量の長編・短編を遺したが、とりわけメグレ警部(のちに警視、警視長)を主人公とするシリーズで世界的な人気を博す。

インタビュー日 / 2017.11.8 インタビュアー/長井 伸仁 文責 / 松井 千津子 写真 / 藤山 佳那

越前 敏弥(えちぜん としや)さん

東京大学文学部国文学専修課程卒業。文芸翻訳者。学習塾自営、留学予備校講師などを経て、1998年に文芸翻訳の仕事をはじめる。

訳書『ダ・ヴィンチ・コード』『Xの悲劇』(以上、KADOKAWA)、『解錠師』(早川書房)、『世界文学大図鑑』(三省堂)、『ダイアローグ』(フィルムアート社)など。

著書『翻訳百景』(KADOKAWA)、『越前敏弥の日本人なら必ず誤訳する英文』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。

-

#001

森下 佳子さん

野放し状態で「ものの見方を学ぶ」 -

#002

前田 恭二さん

人間のありようとして美を求める -

#003

佐治 ゆかりさん

自分がやりたいことをちゃんとやろう -

#004

内田 樹さん

乱世にこそ文学部へ! -

#005

羽喰 涼子さん

私は編集者の道を行く -

#006

大澤 真幸さん

そして同じ問いに立ち返る -

#007

佐藤 祐輔さん

ビジネスにとっていちばん大事なのは

「正義」だと思うんです -

#008

畑中 計政さん

先生ってカッコいい -

#009

越前 敏弥さん

"翻訳"という仕事にめぐり合う -

#010

濱口 竜介さん

やってみる。6割できたらいいと思う -

#011

石井 遊佳さん

根源的なものほど一見無用物 -

#012

岡村 信悟さん

文学部で学んだ比較不可能な価値の共存 -

#013

想田 和弘さん

観察映画という生き方 -

#014

徳田 雄人さん

「失敗しない」なんてもったいない -

#015

金 そよんさん

答えがないなんて素晴らしい -

#016

和田 ありすさん

人文学、社会科学の研究を応援する

ために進んだ道 -

#017

大島 義史

自転車で未知の世界を走る -

#018

文 聖姫

マイノリティのわたしを生きる