#004

#004

内田 樹さん

1975年フランス語フランス文学卒業 凱風館館長

-

激動期に輝く人文の知

高校1年生のときに柴田翔の『されどわれらが日々――』を読んで、東大文学部に行こうと決めていました。でも、高校を2年で中退して、家も出たので、だいぶ横道に逸れました。尾羽打ち枯らして家に戻ったときに、これまでの不品行を親に詫びて「これからは堅気の人生を生きます」と宣言し、堅気ついでに法学部に行くことに方針転換しました。大検を受けたので、同学年の人たちより高校卒業は半年早くなりました。

予備校に通っていたときに、父親が胃がんになり、これは早く大学を出て働かなければという気になって、志望先はずっと文Iにしていました。 ところが、12月に父親の胃がんが治って、また働けそうだと言われ、とたんに気が変わって、文IIIに志望を戻しました。18歳のときの僕は、文I=手堅い生き方、文III=先は見えないけど愉快な人生という単純な二項対立の中で志望を決めていたようです。

1960年代末は世界的な激動期でした。中国では文化大革命、インドシナではベトナム戦争、フランスはパリ5月革命、ドイツやイタリアでは過激派テロ、アメリカでは公民権運動やブラックパンサーの運動・・・と、まさに戦後世界秩序の一大転換期だった。それまでの政治学の枠組みでは理解できない地殻変動的な世界変化が起きていた。そういうときは、ものごとを根源的にとらえる知性が求められます。「国家とは何か」「市場とは何か」「欲望とは何か」「言語とは何か」「貨幣とは何か」・・・といった人間社会の基幹的な部分や原理についての問いが改めて前景化します。「人文的な知」への要求が高まる。その点が今と似ているかもしれませんね。

俯瞰的見取り図を示してくれた授業

高校のころは独文志望だったのですが、僕が1970年に大学に入ったころは、知的生産の質から言っても量から言ってもフランスが他を圧倒していました。フランス語ができないと話にならない。そういう気分が学生たちの間にありました。そこで独文から仏文に進学先を変更しました。ところが、本郷に行ったら予想と違っていた。先生方は19世紀文学や中世の詩なんかを講じている。僕は混乱する世界を理解するための知的な武器を求めて仏文に進んだのに、そういうものじゃなかった。がっかりして、とにかくフランス語だけでも読めるようになって卒業しようと思って、だらだら授業には出ていました。

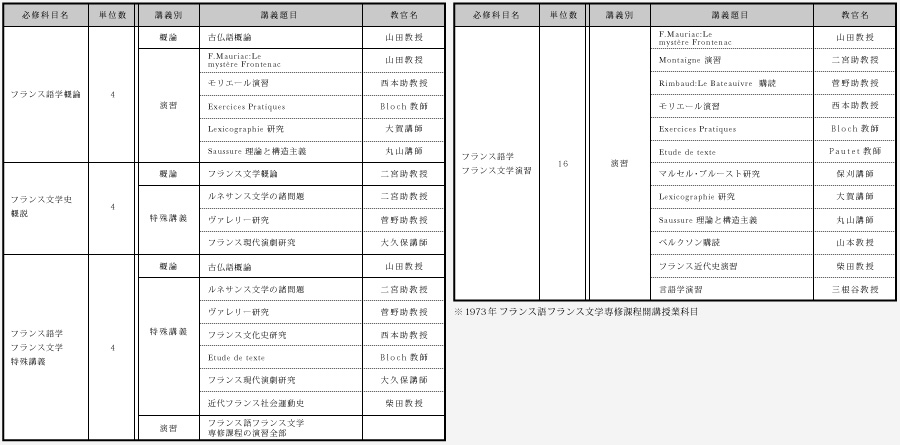

でも、一大転機がありました。それはフランス現代思想を現場で研究して戻ってこられたばかりの丸山圭三郎先生が講師として「Saussureと構造主義」という授業をすることになったことです。これはまさに僕が求めていた知的欲求にジャストフィットする演題でした。最初の授業の日のことを今でも覚えています。大きめの演習室だったのに学生が入りきれず廊下にまで溢れていました。丸山先生もびっくりして、「30人分くらいしかコピーを用意していませんでしたが、全然足りませんね」ともう一回戻ってコピーしてこられた。学生たちはその後も何週間も立ったまま授業を聞きました。仏文だけじゃなくて他の学科からも来ていました。ようやく今の僕たちが学びたいと思っていたことについて教えてくれる授業が始まったという感じで、熱気に溢れていました。今でも覚えていますが、丸山先生の授業はミシェル・フーコーの『言葉と物』の引用から始まりました。1973年の東大で教壇からミシェル・フーコーの名が出てくるということはけっこう衝撃的なことだったんです。僕は三年連続でその授業を聴講しました。そのとき作ったノートを僕は助手のときまで資料として使っていました。研究者になってからも使えるノートを学部の授業で作れたのですから、丸山先生がいかに周到に準備して授業に臨まれたのかわかります。

丸山先生の授業は「ブックガイド」としても有用でした。重要な思想家たちのテクストから次々と引用して、「最新の人文学は今こういうふうに各領域で展開している。こういうことが知りたかったらこの人のこの本を読めばいい。この辺に高い山があるがこの辺はわりと平ら」というような現代フランス思想の「マップ」を作ってくれました。それを活用して、僕はそのあと丸山先生が授業では触れることがなかったモーリス・ブランショとか、エマニュエル・レヴィナスという「高い山」というか「密林」というか、現代思想の「荒野」に踏み込んでゆくわけですけれど、そこに向かうことができたのは、最初に丸山先生が授業で俯瞰的な見取り図を示してくれたからです。それまでも自分では手当たり次第に本を読んではいましたけれど、いったい自分は何を知っていて、何を知らないのかについて俯瞰的に見るということができなかった。でも、先生から地図を示してもらったおかげで、自分自身の知に対するメタ的な認知ができた。この辺はまだ手を着けていないが、ここをきちんと押さえておけば、この先に進める・・・というような見通しが立ち、比較的体系的に本が読めるようになった。そのことについては丸山先生にほんとうに感謝しています。

ほかに印象深かった授業としては、柴田三千雄先生のフランス社会運動史です。19世紀の左翼運動の離合集散を細かく論じた授業でしたけれど、まるで小説を読んでいるようでした。大久保輝臣先生のイヨネスコも面白く聴講しました。ご自身もお芝居が好きで、イヨネスコの演劇がどうしてこんなに良いのかということを縷々(るる)語られ、フランス語の台詞をこなれた日本語に置き換えていった。

僕はその後自分も大学の教師になりましたが、僕の授業を面白く聴いてくれる学生は2割いれば十分という「2割説」を掲げていました。学生の方から言えば、5つある授業のうち1つが面白ければ「当たり」ということでいいんじゃないでしょうか。

本郷時代の友人

駒場では友達と毎日愉快に遊び暮らしていたんですが、本郷ではみんなバラバラになってしまいました。本郷時代に一番よく会って、影響を受けた友達は竹信悦夫君です。彼は西洋史学科でしたが、授業の合間に会うと、喫茶店に行って何時間も話しました。それが本郷時代で一番知的に豊かな時間だったかも知れません。

竹信君も僕の「ブックガイド」でした。彼は板垣雄三門下でアラブ近現代史をやっていて、パレスチナの問題にもシオニズムについても、そして当然ヨーロッパの反ユダヤ主義についても深い知識を持っていました。僕が一知半解のユダヤ論を語ると、それを制して「内田、ユダヤは奥が深いぞ、あれは入り口だけがあって出口がない世界だ」と言ったことがありました。それで火をつけられたんですね。その後、僕がレヴィナスやフランスの反ユダヤ主義の研究をするようになったきっかけは竹信君のその一言でした。彼は卒業して朝日新聞の記者になりましたが、残念ながら、先年亡くなってしまいました。

真っ当な知性と出会うには

この前、ある高校に行って講演したときに「僕はもうすぐグローバル資本主義は終焉すると予測しています」という話をした後、質疑応答のときに立った高校生が「先ほど先生は『グローバル資本主義は長くない』とおっしゃっていましたが、僕もその点については先生と同意見で・・・」と話し始めたので、つい笑い出してしまいました。自然物のようにそこにあると思われていた制度文物が実は歴史的な形成物に過ぎず、歴史的条件が変われば、変成し、場合によっては消滅する、そのことを今の高校生はもう直感している。今目の前にある社会の枠組みも実は一時的なものに過ぎない。今の価値観や判断基準がいつまでも続くと思い込むのは幻想にすぎない。大人よりも子どもたちの方がそれをわかっていると思います。

激動期には「ものごとを根源的に考える」ことが求められます。根源的に考えるためにさしあたり最も実効的な方法は本を読むことです。それもできる限り広い範囲の、できる限り遠い時代の人、遠い国の人たちの書いたものを読む。自分たちの時代の特定分野のものだけを読んでいると、その時代全体に取りついている信憑やイデオロギーが検知できないからです。それは家に固有の臭気のようなものです。家の中にいるとわからない。外に出て、外の空気を吸ってみないとわからない。自分の社会に取りついている固有の因習や偏見を主題的に見るためには、「外部」の知性との出会いが必須です。そして、それは人文学しか提供できないと僕は思います。

人文学を実利に役立たない学問だと侮る人たちがいますが、何が有用で、何が無用であるかの基準は時間の幅、空間の幅をどれくらいに切り取るかによって全く変わってしまう。「実学」と言われているものは、「教育投資」のリターンが迅速かつ確実な学問分野ということに過ぎません。これまでもさまざまな「実学」が歴史的条件の変化によって無用の学問になり、弊履(へいり)の如く捨てられるというケースを僕はいくつも見てきました。人文学はそれよりももう少し長い歴史的風雪に耐えるはずの学知です。

今の大学に望むことは、社会の「ニーズ」に合わせて軽々に学部を改組したり、学科を変えたりと、教学プログラムをいじることを止めて欲しいということです。「ニーズ」に合わせて変化すること、今の場合でしたらグローバル資本主義に最適化することこそが大学の責務であるという方向で改革を進めてゆけば、大学はマーケットと連動して狂躁的に改革を繰り返し、人が走り回るだけの場になってしまうでしょう。

欧米の伝統的な大学はどこも中心にリベラルアーツがあって、それを同心円的に諸学が取り巻くという基本的なスキームを変えていません。人文知が中心に来るのは、そこが最も根源的な問題を扱う分野だからです。他がどれほど「ニーズ」に合せて変化しても、そこだけは変化しない。そういう揺るぎない中心がなければアカデミアは機能しません。

これから文学部には進学者がもっと増えると僕は思っています。僕の周りでも若い人たちはより根源的に世界と人間について考えようとしています。根源的に思考するためには、自分自身を閉じ込めている民族誌的因習の「檻」から逃れでなければなりません。そのために最も有効な方法は文学作品を読むことです。理解も共感も絶した他者と出会い、他者の思念や感情に触れることです。それが「根源的に思考する」ための基礎訓練です。他者のうちに想像的に入り込み、自分が見たこともない景観の中で、自分ではない人間の身体を通じて、自分の経験したことのない生活を生きること、これは迂遠に思えるかも知れませんが、今、自分の身に起きていることを俯瞰的にとらえるためには最も手堅い方法です。

移行期的混乱のときに正気を保っておきたいと思ったら「文学作品を読め」。僕はそう言いたいですね。知性が健全に機能するとはどういうことかを知りたければ、現に健全に機能している知性の活動に触れる以外に手がない。

乱世にこそ文学部においで、と若い人には告げたいですね。

インタビュー日/2015.11.26 インタビュアー/諏訪部浩一 文責/松井千津子 写真/斉藤真美

内田 樹(うちだ たつる)さん

1950年東京生まれ。1975年東京大学文学部フランス語フランス文学専修課程卒。1982年東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。

東京都立大学人文学部助手(1982-90)、神戸女学院大学助教授(1990-96)

神戸女学院大学教授(1996-2011)、昭和大学理事(2011-)、京都精華大学客員教授(2015-)、神戸常盤大学客員教授(2015-)

-

#001

森下 佳子さん

野放し状態で「ものの見方を学ぶ」 -

#002

前田 恭二さん

人間のありようとして美を求める -

#003

佐治 ゆかりさん

自分がやりたいことをちゃんとやろう -

#004

内田 樹さん

乱世にこそ文学部へ! -

#005

羽喰 涼子さん

私は編集者の道を行く -

#006

大澤 真幸さん

そして同じ問いに立ち返る -

#007

佐藤 祐輔さん

ビジネスにとっていちばん大事なのは

「正義」だと思うんです -

#008

畑中 計政さん

先生ってカッコいい -

#009

越前 敏弥さん

"翻訳"という仕事にめぐり合う -

#010

濱口 竜介さん

やってみる。6割できたらいいと思う -

#011

石井 遊佳さん

根源的なものほど一見無用物 -

#012

岡村 信悟さん

文学部で学んだ比較不可能な価値の共存 -

#013

想田 和弘さん

観察映画という生き方 -

#014

徳田 雄人さん

「失敗しない」なんてもったいない -

#015

金 そよんさん

答えがないなんて素晴らしい -

#016

和田 ありすさん

人文学、社会科学の研究を応援する

ために進んだ道 -

#017

大島 義史

自転車で未知の世界を走る -

#018

文 聖姫

マイノリティのわたしを生きる