創設の経緯

布施学術基金運営委員会委員長(昭和62年当時)前田専學

文学部が布施郁三博士から、800万円の寄付の申し出を受けたのは、昭和59年12月1日で、 二宮敬学部長の時代のことであった。久保正彰学部長が就任後まもなく、昭和60年5月22日の教授会で 6名の委員が指名され、その教授会の後、久保学部長を座長として、第一回の運営準備会が開催された。

平成2年8月20日の会合の様子

このとき、布施博士の寄付の取扱方や、将来の事業計画の大綱などが話し合われた。 その結果、これらの討論を踏まえ、準備会委員長が、「布施学術基金」「布施学術基金運営委員会規則」 並びに「布施学術基金事業計画」の試案を作成して、次回の運営準備会において審議することが決定された。

第二回の運営準備会が同年6月12日に開かれ、委員長の用意した上述の三文書の試案が審議され、 同月19日の教授会に、その三文書の試案が提出され、布施博士の了承をうることを条件にして、承認された。 同年7月5日、久保学部長と委員長が、千葉県八日市場市の布施博士を訪問し、三文書の承認を得た。

三文書の骨子は、つぎの三点にある。

- 布施博士よりの寄付を布施学術基金とし、その基金の果実によって文学部の研究・教育活動を促進することを目的とする。

- 基金の管理は、文学部長が行い、その運営は、布施学術基金運営委員会の責任において行なう。

- 当面の事業計画は、当時建築中であった文学部3号館に、記念閲覧室を設け、そこに布施記念文庫として 各分野の辞書・事典・百科事典などのリファレンス・ブックを整備することと、学術の交流と研究の促進を図ることである。

同年10月23日の教授会において、布施博士の承認を得た旨が報告され、この時点で運営準備会は解散、 「布施学術基金運営委員会規則」にもとづく、布施学術基金運営委員会が成立し、運営委員としては、 それまでの運営準備会委員が就任した。また昭和61年1月15日の運営委員会の席上、今後は、 関係の深い図書委員長と建築委員長も、委員として、運営委員会に加わることが決定された。

布施博士からはその後も継続して寄付が寄せられ、基金の総額は3億850万円に達している。

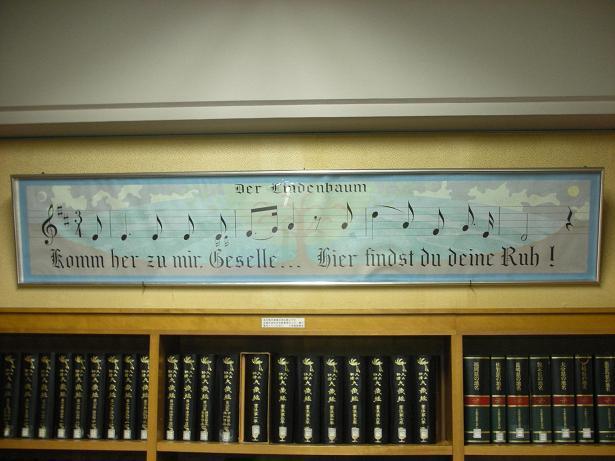

布施博士のご芳志を顕彰するために、久保前学部長の英断によって、記念閲覧室が設置されることになったが、 本年6月24日の運営委員会において、同閲覧室は布文館と命名された( 「布文館縁起」 参照)。 また10月14日の運営委員会において、布施博士邸内の布文館の門扉に書かれているシューベルトの「菩提樹」の 楽譜と、布施博士がこよなく愛されているその歌詞の一部を図案化し、文学部の布文館の一隅に置いて、 布施博士邸内の布文館の雰囲気と布施博士の願いをも受け継ぐことになった。

シューベルト「菩提樹」一節の図案。布文館の片隅に掲げられている。

布施学術基金による事業としては、これまでは基金の果実の関係で、リファレンス・ブックの整備のみを行ってきた。 しかし、来年度からは、基金の果実も増えると予想されるので、学術の交流と研究の促進の方面にも、 徐々に果実を振り向けることが出来るのではないかと期待される。

ページ先頭へ