臨床倫理事例検討会

概要

臨床倫理検討シートによる事例検討の研修です。参加者の声や実際の使い方を見てシステムの改訂をするなど、共同研究を兼ねてもいます。

過去の事例検討会

- 2012年6月29日(水)

急性期病院から療養病院への転院事例、その他

事例提供者:大貫 周子 (南八王子病院) - 2012年10月24日(水)

吉川亜里奈さん

(がん研有明病院 看護師) - 2012年11月25日(日)

≪医療・介護従事者のための死生学≫秋季セミナーにて臨床倫理事例検討会を実施致します。 - 2012年12月5日(水)

末永 睦子 さん

(東京福祉専門学校教員) - 2013年 1月23日(水)

海宝 祥恵 さん

(都立駒込病院 看護師) - 2014年 12月17日(水)

緑川 弥生 さん

(看護師) - 2013年 10月16日(水)

中田 明子 さん

(看護師) - 2013年 7月3日(水)

横山裕子さん

(看護師) - 2013年 6月12日(水)

長命弘子さん

(東大病院)

提供していただく事例は、「急性期病院から療養病院への転院事例」ということで、提供者としては「家族の心積もりに必要な「時間」と転院「要件」について」考えたいそうです。以下、提供者からの事例概要を記しておきます。

「気管挿管され人工呼吸器を装着した患者が療養病院に転院する際には管理上、気管切開をしていただきます。

ICUの平均在院日数は20日程度です。その間に家族が今後のケア方針を決める必要があります。

しかし、家族にとって必要な時間が充分とれないまま転院を迫られているように感じます。転院までの時間は、誰のための時間なのか?誰のために気管切開するのか?限られた時間の中でサポートできることはなにか?考えたいと思います。」

高齢者で喫煙や飲酒を楽しみにしている方に、食道がんに対する緩和目的の放射線照射をしようとする際、禁煙や、胃ろう造設が本人にあたえる不本意感、不快感と照射によるQOLの改善とは、どう考え合わせたらいいでしょうか。

透析を続けている高齢の女性が、現在入院中です。本人は家に帰りたいと言ってます。家族も家で過ごすのがよいと思っています。しかし、身体状況からは、在宅で透析に通うのは、医学的には困難であるとみられています。 生命と人生をめぐる検討になると思われます。

50代の男性 癌のStageⅣです。病名は知らされていますが、予後については家族の希望で知らされていません。 手術、化学療法をしましたが、今後は緩和ケア中心となる状況です。 家族は今後のことについて理解し、動いていますが、知らされないまま状態が変化して行く本人を、どう支援していったらよいでしょうか。

緑川さんは、北海道の医療機関で看護師をしておられます。

今回提供していただく事例は、高齢の女性で、慢性腎不全の方についてのものです。

肺炎により腎不全が悪化し、透析を導入するかどうかの選択が問題となりました。

本人の意思ははっきりしていましたが、家族の中には迷いもあり、どうするかを

よく話し合ってみることになったものです。

97歳女性。家族は胃ろうにしないと決めていましたが、誤嚥性肺炎に なり、末梢より点滴が入らなくなったことを機に、抗生剤の注入目的で CV(中心静脈)カテーテルを装着することに家族は同意しました。 やがて、そのCVカテーテルを使って高カロリー輸液を行い、4ヵ月後に 女性は老衰で亡くなりました。その後、長女は「私たちの思いで、最期、 長い間がんばらせてしまったのではないか」と後悔の念をもらしています。

事例提供者は看護職ですが、ご自分が家族の立場になった事例の報告です。 親族が誤嚥性肺炎を繰り返す中で胃ろう造設について本人の意思を確かめたり、 医療・ケア提供側と話し合ったりする際の問題を実感されました。 日頃医療職として患者さんに接していた身が、逆に患者の家族の立場になったと きの戸惑いや葛藤を自分の中で整理しながら振り返りをしてみたい、とのことです。

ALSの患者さんで、本人は「人工呼吸器はつけない」と決めていたが、家族はつけて欲しいと考えていたケース。この点について十分話し合う機会をもてないまま、事態が進行して最期にいたってしまい、悔いが残っている。

- 冬季特別臨床倫理事例検討セミナー

- 第1回 2017年 1月11日(水)

- 第2回 2017年 1月25日(水)

臨床倫理事例検討の進め方について、モデル事例を使ったセミナーを開催します。臨床倫理検討シートがこの秋に改訂され、臨床現場で短い時間にチーム内で検討することを想定した「簡易版」もできました。これらについて使い方をマスターする機会です。

〈医療・介護従事者のための死生学〉基礎コースの正規受講者の皆さまは修了を目指して研鑽を積んでおられることと思いますが、「臨床死生学演習」の単位をとる機会を提供できておりませんでした。今1回につき1単位認定しますので、この際単位を充足させて、修了レポート提出をお考えになってはいかがでしょうか。来年2月末までに提出されると、審査次第で今年度修了が可能です。

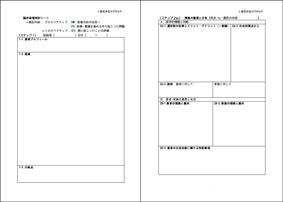

臨床倫理検討シートによる検討の進め方 ステップ1~3

担当:会田薫子

臨床倫理事例検討の進め方についてセミナーを開催します。臨床倫理検討シートがこの秋に改訂されました。この機会に、検討シートの使い方をマスターしていただこうと、セミナーを企画しました。

第1回(1月11日)は、モデル事例を使って、検討シート(ステップ1~3)の記入の仕方、分析・検討の仕方について、ワークを交えながら理解を深めます。

また、臨床現場で短い時間にチーム内で検討することを想定した「簡易版」もできましたので、ご紹介します。

*セミナー2回目の内容は1回目の内容を前提したものになっています。

担当:清水哲郎

事例提供:矢野正雄(南町田病院)

18:30-19:00 事例検討法についての復習レクチャー

19:00-19:15 事例報告(矢野先生)15分

19:15-19:20 質疑応答(事実関係について)5分

19:20-20:20 グループワーク

20:20-20:55 発表と、先生からのコメント

20:55-21:00 簡易版シートの説明と、修了レポートの説明

![]()

≪医療・介護従事者のための死生学≫基礎コース 受講生の方は、2回参加で1コマ分の「臨床死生学演習」として認めています。事例報告者は1回で1単位といたします。