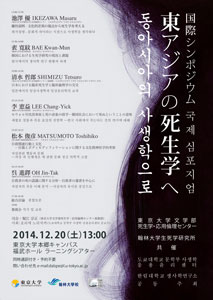

国際シンポジウム 「東アジアの死生学へ」

【日時】

【日時】

2014年12月20日(土曜日) 13:00

【会場】

東京大学本郷キャンパス情報学環・福武ホール内 福武ラーニングシアター

*会場のある建物の場所については上記URLをご覧下さい。

会場(福武ラーニングシアター)は同建物の地下2階にございます。

【入場】

通訳付き・入場無料・事前登録不要

【共催】

東京大学死生学・応用倫理センター、翰林大学生死学研究所

プログラム

- 13:00-13:30

- 池澤 優 (東京大学文学部死生学・応用倫理センター)

趣旨説明 「文化的差異の視点から死生学を考える」

- 13:30-14:00

- 裵 寛紋 (翰林大学生死学研究所)

「韓国における生死学研究所の現況と課題」

- 14:00-14:30

- 清水哲郎 (東京大学文学部死生学・応用倫理センター 上廣講座)

「日本における臨床死生学と臨床倫理学の交叉」

- 15:15-15:45

- 李 窓益 (翰林大学生死学研究所)

「セウォル号沈没事故と死の表象の疫学─韓国社会において死ぬということの意味」

- 15:45-16:15

- 松本俊彦 (国立精神・神経医療研究センター)

「自殺関連行動と文化―自傷とボディモディフィケーションに関する文化精神医学的考察」

- 16:15-16:45

- 呉 進鐸 (翰林大学生死学研究所)

「自殺者の死の認識に関する分析─自殺者の遺書を中心に」

- 17:30-18:30

- 総合討論

- 司会:堀江 宗正(東京大学文学部死生学・応用倫理センター准教授)

死生学は1960年代に欧米で生まれた学問であるが、死に対する考え方が文化により異なる以上、それぞれの文化に則した死生学を構築していく必要がある。日本の死生学も日本文化の死生観を踏まえたものでなければならない。ただ、日本の死生観の独自性を認識するためには、他の文化との比較が必要になってくる。特に共通の土壌を持ちながらも、看過できない差異を有する東アジア諸国との比較は重要であろう。そのような認識に基づき、東京大学文学部ではCOEプログラム「死生学の展開と組織化」の時から「東アジアの死生学へ」と題する国際シンポジ ウムを組織してきた。

死生学・応用倫理センターではその事業を受け継ぎ、韓国における代表的な死生学の研究機関である翰林大学生死学研究所と共催のシンポジウムを企画した。 それぞれ日本と韓国における死生学の取り組みと課題について語っていただくほか、翰林大学生死学研究所は特に自殺に対する取り組みで知られるため、自殺問題の現状と予防活動に関する発表、日本でも大きく報道されたフェリー沈没事件から見た韓国における死の状況に関する発表を用意した。関心を有する方が広くご来場されることを希望している。

本シンポジウムが、東アジアにおける死生学の発展に貢献することを願っている。 死生学は1960年代に欧米で生まれた学問であるが、死に対する考え方が文化により異なる以上、それぞれの文化に則した死生学を構築していく必要がある。日本の死生学も日本文化の死生観を踏まえたものでなければならない。ただ、日本の死生観の独自性を認識するためには、他の文化との比較が必要になってくる。特に共通の土壌を持ちながらも、看過できない差異を有する東アジア諸国との比較は重要であろう。そのような認識に基づき、東京大学文学部ではCOEプログラム「死生学の展開と組織化」の時から「東アジアの死生学へ」と題する国際シンポジ ウムを組織してきた。

死生学・応用倫理センターではその事業を受け継ぎ、韓国における代表的な死生学の研究機関である翰林大学生死学研究所と共催のシンポジウムを企画した。 それぞれ日本と韓国における死生学の取り組みと課題について語っていただくほか、翰林大学生死学研究所は特に自殺に対する取り組みで知られるため、自殺問題の現状と予防活動に関する発表、日本でも大きく報道されたフェリー沈没事件から見た韓国における死の状況に関する発表を用意した。関心を有する方が広くご来場されることを希望している。

本シンポジウムが、東アジアにおける死生学の発展に貢献することを願っている。

講義風景