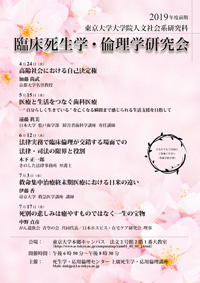

臨床死生学・倫理学研究会 2018年度〜2019年度

2019年度

- 4 月24 日(水)

「高齢社会における自己決定権」

加藤 尚武

(京都大学名誉教授) - 5 月15 日(水)

「医療と生活をつなぐ歯科医療

―“ 自分らしく生きている” を亡くなる瞬間まで感じられる生活支援を目指して」

遠藤 眞美

(日本大学 松戸歯学部 障害者歯科学講座 専任講師) - 6 月12 日(水)

「法律実務で臨床倫理が交錯する場面での法律・司法の限界と役割」

木下 正一郎

(きのした法律事務所 弁護士) - 7 月3 日(水)

「救命集中治療終末期医療における日米の違い」

伊藤 香

(帝京大学 救急医学講座 講師) - 7 月17 日(水)

「死別の悲しみは癒やすものではなく一生の宝物」

中野 貞彦

(がん遺族会 青空の会 共同代表/日本ホスピス・在宅ケア研究会 理事) - 10月9日(水)

「その人らしい意思決定を支えるケア ―患者が希望する場所で療養するための支援―」

松本幸絵

(地方独立行政法人栃木県立がんセンター がん看護専門看護師・がん化学療法看護認定看護師)

寺脇立子

(地方独立行政法人栃木県立がんセンター 医療ソーシャルワーカー) - 10月30日(水)

「臓器移植をめぐる医療倫理とリエゾン精神医学」

西村勝治

(東京女子医科大学 精神医学講座 教授)

- 12月18日(水)

「心臓移植はいかに受け入れられたか」

小久保亜早子

(練馬光が丘病院 整形外科 医師 / 医学博士・政治学博士)

- 2019年1月8日(水)

「カントに基づく人間の尊厳概念とその現代的意義」

平出喜代恵

(京都大学倫理学研究室・日本学術振興会特別研究員)

【講師のご紹介】

加藤先生は、東京大学文学部哲学科を卒業後、同大学院の博士課程、東京大学助手を経て、山形大学・東北大学・千葉大学にて教鞭をとられた後、京都大学教授として長年教育に携わってこられました。公立鳥取環境大学の初代学長、東京大学医学系研究科生命・医療倫理人材養成ユニット特任教授、人間総合科学大学教授を歴任され、紫綬褒章を受章、瑞宝中綬章を叙勲されておられます。ヘーゲル哲学の大家であると共に、応用倫理学の大家で、環境倫理、生命科学、医療、社会経済など幅広い生活圏の問題を倫理的に考察するかを探究され、わかりやすい言葉で難解な哲学を解読し日常的な倫理的課題について考えることへと誘ってくれる、日本では非常に貴重な存在の先生です。

【ご講演内容のご紹介(加藤先生より)】

高齢社会では判断能力があると確定できない人の自己決定権が問題になる。「法律上は同意の書名があればいい」事例について、実質的に尊重すべきものは何かが問われる。ケアはキュアよりも深い。生物学の中心がDNA還元論からエピジェネティックスに向かうと、ケアの根源性があきらかになる。エピジェネティックスからみた生命倫理学を構想する。

要介護者のケアプランに介護者や医療者の意見だけが反映されていると感じる場合は多い。本人を中心とした対話が十分できなかった結果だと思う。対話とは言葉を交わす単なる行為ではく、生きている証としてお互いの存在に思いやりと興味と理解を持って信頼の中で時間を共有することだと思う。多様な人生を過ごしてきた方へ疾病学に基づいた画一的な対応をしても良好な結果はうまれない。

口腔機能は食事、会話,表情といった生活そのものである。口腔の専門家である歯科医療者は自然と生活に寄り添え,家族や介護者,時にはご本人すら気付かなかった理想の生き方の発見者になりうる。また、歯科治療を介して要介護者だけでなく介護者とも対話することとなり,各々が思う“自分らしい”生活に対する想いを共有し、希望の乖離を埋める役割を担えることがある。

本研究会では、歯科医療を通して“自分らしく生きている”と感じられる生活支援の可能性について考えたい。

研究業績に関しては こちら をご参照ください。

【講師の自己紹介(木下先生より)】

2001年弁護士登録。患者側で活動する弁護士の団体である医療問題弁護団入団し,医療裁判,患者の権利の確立及び医療の安全に関わる運動に取り組む。

現在,現公益社団法人日本医療社会福祉協会の監事および「人生の最終段階における意思決定支援研修会」の講師を務める。

医療事故などの法律実務において臨床倫理に関する事案が取り扱われることがあります。法律や司法が臨床倫理に関する事項を取り扱うには,問題や限界がある一方,果たすべき重要な役割もあると考えます。

この点につき,生殖医療や終末期医療に関する事案を題材に発表します。

【発表者の自己紹介と内容の紹介】

米国にて外科専門医・外科集中治療専門医として11年間の臨床留学を経験した後、2016年10月に現職に着任し、日本ではほとんど誰も「事前指示書」を持っていないこと、救急集中治療終末期診療に緩和ケア科やホスピス科の介入が一切ないことに衝撃を受けました。

米国では、患者が患者の望むようなQOLを保つだけの機能的予後を見込まれない状況で侵襲的な延命治療を継続することは患者の尊厳を損ねることになるという認識がありました。今回は、米国での救急集中治療終末期診療の経験を紹介し、日本の現場での問題点に関して考察します。

【発表者の自己紹介と内容の紹介】

妻を4年余の闘病で亡くす。妻ががん患者会会員であった関係で、遺族の会・青空の会立ち上げに参加する。会は年4回のつどいを開催、体験発表と交流を続けている(現在103回)。会の運営に係わることで、多くのことに気付かされた。がんの闘病・介護の期間や死別後の心の状態は人生の大きな危機であり、特に死別後は周囲から励まされ、立ち直ったかどうか、見守られていることが多い。しかし私は最近、「死別の悲しみは癒やすものではなく一生の宝物」という心境になっている。

【自己紹介と内容の紹介】

《松本先生より》

私が所属する施設では、医師が病状や治療方針について患者へ説明する面談に、専門看護師や認定看護師が同席し、患者が今後の方向性を決定することができるよう支援を行っています。2018年にがん看護専門看護師を取得後、患者の意思決定を支えていくうえで関係性を構築し価値観を知ることが重要と考え、日々対話を重ねることに努めています。

今回、面談同席を機に介入した患者の中で、医療ソーシャルワーカーをはじめ多職種と連携した事例を紹介し、「その人らしさ」を支える支援について皆さんと共有できればと考えております。

《寺脇先生より》

私たち医療ソーシャルワーカーは、患者さんご本人が望む医療や療養の場等について、時には実現不可能なご希望を提示されることがあっても、ご本人にとってのその希望の意味を教えていただきながら共に考えたいと思っています。そのためには自分に何が必要なのか、仲間と学び合い探し求めています。また、常に患者さんご本人を取り巻く生活環境の中にどのような人が存在するのか、また存在してほしいのか考え連携を深めています。今回はその実践を少しでもお伝えできればと思っています。

【内容の紹介】

高度医療の現場ではさまざまなメンタルヘルスの問題が生じます。内科や外科の医療者と連携して、これらの問題に取り組むのがリエゾン精神医学です。リエゾンとは連携、橋渡しの意味です。

なかでも臓器移植は臓器を提供する人(ドナー)と受け取る人(レシピエント)の両者が存在してはじめて成り立つ特殊な医療です。特有の精神医学的な問題がレシピエント、ドナー、家族、医療者に生じ、しばしば倫理的、法的側面とも結びつきます。臓器移植の倫理というと、これまで脳死がとり上がられることが多かったと思いますが、日本で幅広く行われている生体間移植においても数多くの倫理的な課題があります。

本講演では、日本を代表する多臓器移植施行病院においてリエゾン精神科医としてかかわってきた経験を踏まえ、臓器移植の医療倫理を皆様といっしょに考えたいと思います。

【ご講演の内容と講演者の自己紹介】

整形外科医として新潟や東京などで勤務しながら、経済学部と法学部政治学科を卒業し、法医学の研究で医学博士を取得し、監察医としても勤務してきました。さらに国際関係を研究して政治学博士を取得しました。

本講演では、政治学の博士論文の要約をお話ししたいと思います。私の関心は、日本ではなぜ、「和田移植から心臓移植再開まで30年かかったのか」でした。冷戦下で行われた心臓移植を、国際関係論、科学技術社会論、医学史という複数の学問領域の視点から多角的に分析しました。

【ご講演の内容と講演者の自己紹介】

私の専門は哲学です。とくに18世紀ドイツの哲学者イマヌエル・カントの道徳哲学の研究をしています。そしてまた、これを批判的に援用し、現代の具体的な倫理的問題にも取り組んでいます。

カントは「人間の尊厳」を倫理学の中心的概念にまで高めた思想家として知られています。この概念は現代にいたるまで規範的な役割を担い続けてきました。しかし他方、その内実は不明瞭であるという批判にもさらされ続けてきました。本講演では、人間の尊厳という概念が本来持っていた意義と現代において担うべき役割についてお話します。

2018年度

- 4月18日(水)

ケアの倫理学

早川 正祐

(東京大学大学院人文社会系研究科 上廣死生学・応用倫理講座 特任准教授)

- 5月9日(水)

臨床倫理コンサルテーションの活動と役割

長尾 式子

(北里大学看護学部 看護システム学 准教授)

- 5月30日(水)

認知症高齢者におけるフレイルの評価と意義

杉本 大貴

(国立長寿医療研究センター もの忘れセンター研究員

神戸大学大学院保健学研究科 日本学術振興会特別研究員)

- 6月20日(水)

医療崩壊の夕張から学ぶ、市民の意識改革

森田 洋之

(南日本ヘルスリサーチラボ 代表/鹿児島県参与)

- 7月11日(水)

治癒に寄与する「倫理」 —オープンダイアローグの可能性—

斎藤 環

(筑波大学医学医療系 社会精神保健学 教授)

- 9月26日(水)

痛みをどう表現するか:身体・比喩・造形

池田 喬

(明治大学 文学部哲学専攻 准教授)

- 10月17日(水)

精神科臨床におけるニューロエンハンスメント

榊原 英輔

(東京大学医学部附属病院 精神神経科 助教)

- 11月14日(水)

認知症高齢者と看護職者のケアリングについて

小松 美砂

(三重県立看護大学 看護学部 教授)

- 12月5日(水)

臨床宗教師の人材育成とその活動

大下 大圓

(飛騨千光寺 住職、認定臨床宗教師、京都大学医学研究科非常勤講師)

- 2019年1月16日(水)

『ケア』をやまと言葉で考える

竹内 整一

(鎌倉女子大学教授、東京大学名誉教授)

慢性疾患の急性増悪を繰り返す人が、療養生活の制限を強いられながら治療を続けることに対して悩みながら看護師として働いてきました。看護師経験で正しい、善いと信じていた医療ケアの考え方が大きく変わったことをきっかけに、医療の正しさ/善さ、不正/悪さとは何なのか、取り組みたいと考え、医療倫理学を学びました。

医療技術は進歩し、専門性が高くなり、治療の適応は拡大、多様化していますが、治療の受け手である患者や家族、社会が幸福となっているのか、常に医療の正しさ/善さ、不正/悪さが問われています。昨今の医療現場は、病院組織の効率性、医療保障の公益性が問われ、医療の安全管理が強調されることで、医療従事者は自身の判断と行為に萎縮していることも少なくありません。そのような状況に対して、客観的に医療の正しさ/善さを再構築する仕組みに倫理コンサルテーションがあります。この仕組みが倫理の支援として医療現場でどのように発展し、役割を担っているのか、紹介したいと思います。

私は、神戸大学で理学療法士の免許を取得後、在宅分野にて高齢者のリハビリテーションの経験を積みながら、神戸大学大学院保健学研究科に進学し、現在博士課程に在学中です。また、修士課程2年次からご縁をいただき国立長寿医療研究センターもの忘れセンターで認知症高齢者のフレイルに関する研究をしています。

本発表では、フレイルの考え方から認知症高齢者におけるフレイルの意義まで、これまでの研究によって明らかになったことをまとめ、皆様に話題提供できればと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

財政破綻により病院がなくなってしまった夕張市、しかも高齢化率は市として日本一。しかし、財政破綻後のデータは、夕張市民に健康被害が出ていないことを示していました。救急出動も半分に、医療費も減少、何よりも夕張市民は「笑顔」で暮らしていたのです。「病院がなくなっても市民は幸せに暮らせる!」 それが事実なら、それはなぜなのか? 講演では、その要因について財政破綻前後のデータ紹介を中心に、写真・動画を用いて解説します。

精神科医。医学博士。2013年より現職。専門は思春期・青年期の精神病理学。「ひきこもり」の支援・治療・啓蒙活動で知られる。主な著書に『文脈病ーラカン・ベイトソン・マトゥラーナ』青土社、『社会的ひきこもり』PHP新書、『生き延びるためのラカン』ちくま文庫、『「社会的うつ病」の治し方』新潮選書、『承認をめぐる病』日本評論社、『世界が土曜の夜の夢なら』角川書店(第11回角川財団学芸賞)、『「ひきこもり」救出マニュアル〈実践編〉』ちくま文庫、他多数。

従来の精神医療を越える、フィンランド発の「オープンダイアローグ(開かれた対話)」が近年話題をよんでいます。対話におけるプロセスを尊重しつつ、双方向で「オープンに話し合う」という手法で、統合失調症を始め、うつ病、PTSDなどの治療実践に成果をあげ、その有効性を証明するエビデンスも着々と積み上げられている段階にあります。今回は、「オープンダイアローグ」を日本に紹介した第一人者である斎藤環氏に、「治癒に寄与する「倫理」ーオープンダイアローグの可能性ー」と題したご講演をいただきます。

痛みに襲われると、人はまるで言葉を習得する前の子どもに戻ってしまったかのように「ううー」や「ああ!」といった声をだすことしかできなくなる。あるいは、少し落ち着いて言葉で痛みを説明しようとすれば、今度は「刺すような」といった比喩に訴えるしかない。痛みをきちんと表現することは不可能かのようだーー。本講演では、こうした発想に対し、現象学や言語行為論などの現代哲学を活用しながら、発声は無意味な音ではなく、比喩も単なる代用品ではなく、痛みを豊かに表現する有益なツールであることを論じる。さらに、痛みの造形化を通じて痛みの言語を獲得する試みを紹介し、痛みの表現可能性を多面的に検討したい。

医学部学生時代より独学で哲学を学び、精神科の臨床・研究・教育指導の傍ら、2012年頃より「精神医学の哲学」に取り組んでいます。

研究業績に関しては下記をご参照ください。

https://researchmap.jp/sakakibaraeisuke/

向精神薬などの生物医学的な手段を用いて、人間の精神機能を治療の範囲を超えて向上させるために用いることは「ニューロエンハンスメント(neuroenhancement)」と呼ばれています。倫理学の領域では、人間の性格を根本から変えてしまう薬や、特定の記憶を消し去る薬など、近未来のややSF的な可能性をもとに、その倫理学的な含意が議論されてきました。一方で私は、現代の精神医療はニューロエンハンスメントの領域に気づかぬうちに足を踏み入れてしまっていると考えています。本講演では、現代の精神医療がニューロエンハンスメントと交錯する領域について、その倫理学的な含意を考察していきたいと考えています。

老年看護学の教員として、学生と共に高齢者へのケアに携わっています。また、本学は認知症看護認定看護師の教育課程を有しているため、看護職者への認知症看護に関する教育も行っています。

研究活動としては、高齢者と看護学生の関係や、認知症高齢者と看護職者の関係を検討する中で、認知症看護においてケアリングに着目する必要性を感じています。

今回の発表では、認知症高齢者が他者をケアする存在であることを示し、認知症高齢者と看護職者間の双方向の関係性について考えていきたいと思います。

飛騨高山に生まれ、12歳で出家高野山で修行(現在高野山傳燈大阿闍梨)。高野山大学卒後にスリランカへ留学し、仏教瞑想(シャマタ・ヴィバッサナー)を習得。

京都大学こころの未来研究センターで瞑想の臨床応用を研究し、「臨床瞑想法」のメソッドを開発、現在普及活動。

30年来の臨床スピリチュアルケアの実践経験から、大学、NPOで人材育成を手がける。現在日本スピリチュアルケア学会理事や日本臨床宗教師会でも専門職養成に尽力している。

臨床宗教師とは「公共空間で宗教勧誘をしないで、心のケアをする宗教家」のことです。2011年の東北震災後に東北大学がいち早く人材育成に乗り出し、現在8つの大学やNPOで日本臨床宗教師会の認定する教育養成機関で、人材育成と実践活動をしている。それらの活動や実態について、発表します。

竹内先生は、東京大学教授(人文社会系研究科・文学部)を経て、2015年まで日本倫理学会会長を務められました。これまでに、日本哲学系諸学会連合(JFPS)代表、日本学術会議哲学委員会「いのちと心を考える分科会」部会長、NHK高校講座「倫理」講師、「サイエンス・ゼロ」コメンテーター、「日めくり万葉集」選者等も歴任されて来られました。ご専門は、倫理学・日本思想で、日本人の精神の歴史を辿りながら、それが現在を生きる日本人にもどのようにつながっているのかについて、長年探究を続けておられます。『「かなしみ」の哲学』 (NHKブックス)、『「やさしさ」と日本人: 日本精神史入門 』(ちくま学芸文庫)など著書、多数。

以下、ご講演の主旨について、竹内先生からの紹介文です。

「いたみ」や「かなしみ」はそれ自体が倫理的である。「いたわる」とは、「いたむ」相手を「いたましく」「いたわしく」思って営む働きである。自己の「かなしみ」は、やがて他者への「かなしみ」である。とかくカタカナ用語になりやすいケアの現場での言葉を、やまと言葉から考えてみたい。