私が最近取り組んでいるテーマのひとつに,韓国の帰農現象がある。近年の韓国で帰農(あるいは帰村)という場合,都市生活を捨てて農村に移住し,在来的あるいは事業的な営農を含めた,それまでとは異なる生計や生き方を模索する行為をおおむね意味する。なかでも私が特に関心を持って調べているのは,主流社会に対するオルターナティヴな生き方を追求する帰農で,韓国では〈代案的帰農〉と呼ばれる(以下,韓国語の漢字・固有語彙は〈 〉を付して示す)。この〈代案的帰農〉は,家族・世帯や個人による個別的な試みの形もとるが,それとは異なり,既存の帰農者コミュニティに加わったり,あるいは意を同じくする者たちが集団で移住し新たなコミュニティを作ろうとしたりすることもままある。すなわち,一種のオルターナティヴなコミュニティ,あるいは関係性の構築を模索する社会運動が,〈代案的帰農〉の背景に介在している事例も相当数見られるということである。

このような運動はしばしば〈共同体運動〉と称される。〈共同体〉とは,発音を仮名で表記すれば〈コンドンチェ〉と書くのが最も近いであろう。〈共同体〉という用語は,日本語同様,communityやGemeindeの訳語としても用いられるが,他方でcommunityを韓国語式に読んだ〈コミュニティ〉という外来語も,韓国語の語彙にはいり込んでいる。この二つの言葉は互換的に用いられることもあるが,〈共同体運動〉を標榜する社会・市民運動の脈絡では,〈コミュニティ(community)〉よりも〈コンドンチェ(共同体)〉の方が好まれるようだ。〈コンドンチェ〉という言葉には,これを用いる人たち,特に知識人や社会活動家,さらには運動の実践者によって多様なニュアンスが込められており,そこには共同的な社会結合や集合的関係性に対する独特の感覚が介在しているように思う。

コミュニティ的な結合や関係性を韓国人の実践的な感覚からひも解く手がかりとして,ここで2編のテクストを取り上げたい。ひとつは1940年代前半に日本の植民地支配下にあった朝鮮半島の農村を調査した日本人社会学者による紀行文的な調査記録で,もうひとつは1960年代半ばに韓国中西部の半農半漁村でフィールドワークを行った米国人人類学者の学位論文である。後者は20世紀初頭以降の人類学での用法に従えば,「民族誌」(ethnography)と呼ばれるジャンルに分類される。また前者も,対象社会での現地調査に基づく記述という点では,このジャンルに含めうる著作となっている。フィールドワークに基づく具体的かつ詳細な記述が豊富に盛り込まれるのが人類学的な意味での民族誌の特色のひとつといえるが,このようなテクストの読み方として,著者である人類学者の論証を忠実にたどる方法だけではなく,時にはその詳細な記述から,著者の論証を裏切るような読みも可能となる。その点で民族誌とは,著者が意図しないような読み方をも可能にする,いわば裏読みを許すテクストといえる。ここでは韓国の地方社会を扱った2編の民族誌を「裏読み」することで,韓国社会におけるコミュニティ感覚とコミュニティの実践について考えてみたいと思う。

1.鈴木榮太郎著『朝鮮農村社会踏査記』(1944年)

鈴木榮太郎の『朝鮮農村社会踏査記』(1944年)は,彼が1943年3月に15日間をかけて江原道原州郡,忠清北道堤川郡,慶尚北道栄州・尚州郡を踏査した農村社会調査の記録である。鈴木は東京帝国大学文学部の出身で,当初は社会学を専攻したが,途中で専攻を倫理学にかえ,1922年に卒業した。その後は,京都帝国大学大学院を経て,1924年4月に岐阜高等農林学校に赴任した[小笠原2000, p.161]。彼は長らく日本の農村研究に従事し,『日本農村社会学原理』[鈴木1940]等の著作により,今日では日本の農村社会学の創設者のひとりとして位置づけられている。

彼が朝鮮半島の農村社会の研究に従事するようになった契機は,1942年4月,京城帝国大学法文学部社会学講座への赴任である。これは同講座の教授であった秋葉隆の誘いによるもので,1894年生まれの鈴木は40代後半の年配であったが,異郷の地に帝大助教授として赴いた。そしてあまり間をおかずに植民地朝鮮の農村調査を開始した[鈴木1943, pp.47-48]。彼が朝鮮で調査研究に従事したのは実質3年にも満たない短い期間であったが,その間意欲的に現地調査と成果の取りまとめを行い,戦後の社会学・人類学における韓国農村社会研究の礎となるような業績を少なからず残した[cf. 拙稿2007]。

鈴木の朝鮮農村社会研究の方法論的な特徴は,日本の農村研究を通じて叩きあげた概念枠組を,植民地朝鮮の農村に適用した点にあった。なかでも「自然村」という独特のコミュニティ概念と関心共同圏の概念が特に重要と思われる。ただし後者についてはほぼ手つかずのままに終戦を迎え朝鮮を去ることとなり,鈴木の朝鮮農村社会研究の成果として主に取り上げられるのは,「自然村」に累積する社会集団の構造と機能の分析となっている。

ここでその詳細に立ち入ることは避けたいが,鈴木がこの自然村の概念を朝鮮の農村社会にどのように適用したのか,いいかえれば,彼が朝鮮の「自然村」をいかに発見したのかについては触れておかねばなるまい。その前提として,鈴木の自然村概念を,彼の日本農村社会研究の集大成である『日本農村社会学原理』(1940年)に依拠して整理しておこう。同書第2章「日本農村社会研究法」で,家とともに日本の農村における社会化の主たる単位をなす村について説明されている箇所を参照しつつその概念構成を整理すれば,次の6点に分けられる[鈴木1940, p.36]。

- ①自然村とは社会的統一である。

- ②その社会的統一は,地縁的結合,すなわち居住の近接に基づく結合を基礎とする。

- ③地縁的結合の上に,他の様々な社会的紐帯による直接的な結合を生じる。

- ④村の成員は,成員だけに共有され,かつその社会生活全般にわたる組織的な社会意識内容の一体系を持つ。

- ⑤このような社会意識は,村の成員の相互面識的な社会生活のあらゆる方面に拘束を加えている。

- ⑥そこに生ずる多くの集団も,この統一的・一般的意思によって統制されている。

鈴木は,京城帝国大学への赴任の3ヶ月後である1942年7月に,全羅北道群山郊外の屯山洞で赴任後最初の農村調査を行ったが,その際に,屯山洞の中心集落である「昔からの屯山洞」が,基本的な「村落協同体」,すなわち「自然村」であることを確信した。ここで洞(あるいは里)とは,村落,あるいは集落を意味する。昔からの洞(旧洞)とは,植民地期以前に起源を遡ることができる村落・集落で,朝鮮総督府により1910年代半ばに実施された地方行政区画統廃合以前は,行政上の最末端単位としても位置付けられていたものを指す。このような「昔からの洞」が「自然村」であることの根拠としては,「山神堂を共同維持崇敬する祭祀団体を組織して居る事,自治的機関として洞中契を組織して居る事,共同奉仕作業や洞宴がある事,共同労働組織としてツレを組織して居る事,洞に総有の財産がある事等」が挙げられている[鈴木1943, pp.52-53。但し,漢字旧字体のみ新字体に直す。以下同じ]。すなわち,日本の農村集団に類似した各種の社会集団やその他の社会的紐帯・結合がこの「昔からの屯山洞」を範囲として累積していることを根拠に,ここに朝鮮の「自然村」を見出したのである。

ここで注意を喚起しておきたいのは,当初の自然村の概念に含まれていた「組織的な社会意識内容の一体系」や,それが村の成員の相互面識的な社会生活や村の社会集団に及ぼす拘束や統制について,めだった言及が見られない点である。この「組織的な社会意識内容の一体系」を,鈴木は「村の精神」とも言い換えているが,これについて,自然村の社会的統一は,単に集団や社会関係の累積体と認めるべきではなく,ひとつの「自律的存在者」として認めることができるといい,そこに「時代時代の個人達を縦にも横にも貫ぬいて居る一個の精神(原文では「精神」の上に「○○」)の存在を認めざるを得ない」という[鈴木1940, p.84]。この「精神」は,「協同体成員等の生活規範」であるだけでなく,「協同体其ものの発展の為の規範」でもある。すなわち,今に生きる成員だけでなく,「遠き過去より遠き未来に至る計り知れぬ多くの成員」を支配するものである。鈴木曰く,「此精神(原文では「精神」の上に「○○」)の活動する社会的面を村落協同体と呼ぶなら,それは一人一人の個人を呑吐し溶解して居る超個人的協同体であると共に,現在を過去と未来に常にしばりつけて居る超時間的な協同体である」[鈴木1940, pp.96-97]。

鈴木の「自然村」概念は,地縁的な結合を基盤とする共同的な社会結合であるに留まらず,世代を越えて再生産される規範の体系によってそこに生きる個人やそこに生起する社会集団・社会関係が拘束・統制されるとする点で,自律・自足性,(デュルケーム的な意味での)外在性,ならびに持続性の高い特異なコミュニティとして概念化されている点が特徴的である。それでは鈴木のいう「朝鮮の自然村」では,この点は一体どうなっているのか。

そこで『朝鮮農村社会踏査記』で取り上げられている四つの農村についての民族誌的記述を読むと,そこには鈴木が屯山洞で発見した様々な社会集団や共同的な活動を確認することはできるものの,自律性・自己完結性,外在性や持続性については,むしろその強さを裏切るような記述が目立つことに気づかされる。以下,そのいくつかを挙げてみよう。

まず前提として,この四つの農村は,いずれも「両班」と「常民」が混住する村落であることを押さえておきたい。「両班」とは,朝鮮王朝時代に中央と地方で特権的な身分階層をなしていた諸家系とその子孫を指し,朝鮮時代末に法的な身分制度が撤廃された後も,地方社会においてはその卓越した社会的威信が再生産されていた。鈴木の調査当時においても,「両班」と「常民」とのあいだには,通婚圏[鈴木1944, pp.33-42],婚姻慣習[鈴木1944, pp.50-51],移住者に対する処遇[鈴木1944, pp.94-95]等において明確な身分的境界が維持されていた。

この両班は,特定の村落や地域に集居していたわけではなく,例えば原州郡地正面艮?里の韓山李氏の一派が,この村落の26戸を含め地正面に60戸,原州郡の他の面に23戸暮らしていたように[鈴木1940, pp.60-61],特定の村落の境界を越えて散在しつつ,祖先祭祀等の共同の活動を行っていた。また,このような両班の有識者を主体とする儒林,すなわち儒学と儒教的道徳を信奉し,実践する者の集まりが,旧郡,すなわち朝鮮時代の郡を単位として,儒教の顕彰と教化活動を行っていた[鈴木1940, pp.14-26]。少なくとも両班と儒林の活動を見る限り,鈴木が朝鮮の自然村と捉えた旧洞の境界を越えて社会関係が展開し,共同的な活動が営まれていたことが確認できる。「社会的意識内容の一体系」による拘束・統制という点でも,個人を外から拘束し,世代を越えて再生産される規範の体系が朝鮮の農村にあったとすれば,それは個別の「自然村」に特化した規範の体系というよりはむしろ,より普遍性が高く,かつ地域の両班や儒林によって顕彰・教化される儒教的な倫理道徳であったと考えられる。

朝鮮の農村は人的な連続性の面でも持続性が高いとはいい難い。確かに,両班の子孫の相当数は拠点集落に住み続けていたようであるが,他の身分階層については相当に流動性が高かったように読める。鈴木が「奴者」,「農者」,あるいは「農奴」として記録している奴婢の多くは19世紀末の身分解放後に他地域に移住し,「常民」にしても,例えば堤川郡錦城面積徳里の41戸中,両班でない「一戸づゝの常民」21戸は,「最近四五十年間に来住したもの」であったという[鈴木1940, p.168]。艮?里で聞き取り調査を行った常民3戸も,3代前に移り住んだという巌石成以外は,父の代でか,あるいは本人自身が移住していた[鈴木1944, pp.33-40]。

このような記述を見る限り,朝鮮の農村のコミュニティ的な結合は,「自然村」というには自律性ないしは自己完結性が必ずしも高いものではなく,また,村落を越えた両班のネットワークと村落内における人びとの活動をも規制する儒教規範の高い普遍性,ならびに常民の相当程度の流動性を鑑みれば,超個人的で超時間的に村の諸個人と諸関係・集団を拘束する「村の精神」が存立していたと見るのにも無理があるように思える。それではそこにはどのような社会結合が成立し,再生産されていたのか。いいかえればどのようなコミュニティが立ちあがっていたのか。次に米国の人類学者ブラントVincent Brandtの民族誌を手がかりに探ってみたい。

2.Vincent S. R. Brandt著 『A Korean Village: Between Farm and Sea』(1971年)

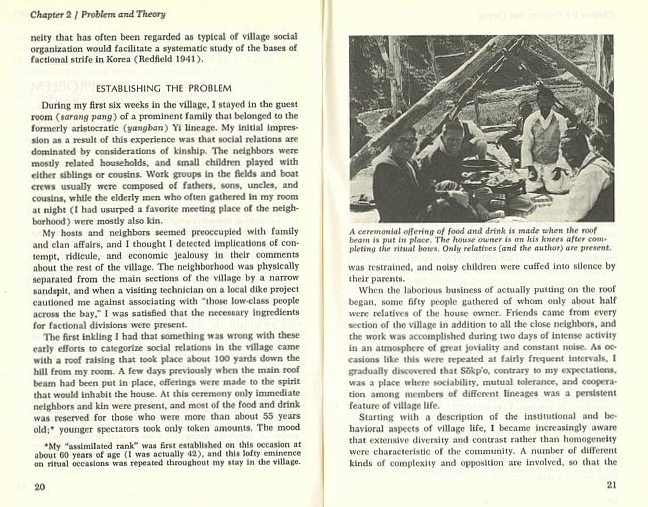

1971年に刊行されたA Korean Village: Between Farm and Seaは,米国人人類学者ブラントが,1966年に忠清南道の半農半漁村S?kp’o(以下,発音が同じ「石浦」という漢字をあてることにする)で行った長期の滞在調査の資料に基づき,この村の住民の生活様式について,諸集団への帰属と個人としての付き合いの方法に重点を置いて記述を試みた民族誌である[Brandt 1971, p.1]。

この著作でまず目を引くのは,石浦の住民の普段の日常的な行為(ordinary, everyday behavior)について,ブラントが,二つの明確に区別されるイデオロギー,あるいは倫理体系(ethical systems)の影響を見てとっている点である。そのひとつは,儒教的な倫理規範によって正当化される公式的・顕在的かつ位階性を体現する倫理体系で,両班の伝統と密接な関係にあるが,村落生活にも,親族関係や個人のステータス,ならびに儀礼活動との関連で広範な影響を及ぼしているという。もうひとつはブラントが平等的コミュニティ倫理と呼ぶもので,そこで強調されるのは隣人同士の相互扶助と協力,饗応,気前のよさ,寛容である。儒教的倫理体系のように公式的,顕在的ではなく,またコード化された一連の道徳規準によって裏付けられるものでもないが,親族に対しても非親族の隣人に対しても同じく示されるという[Brandt 1971, pp.25-26]。

このようなある種のコントラストをもって村落住民の諸行為を記述・分析する試みは,ひとつには石浦の社会構造に見られる複合性を前提とするものである。鈴木が『朝鮮農村社会踏査記』で取り上げた四つの農村に見られたような身分(ブラントの用語では階級class)的複合性に加え,主生業,父系親族の有無と規模,経済階層,人付き合いや日常的な雰囲気においても,石浦の住民,特にこの村落を構成する三つの集落のあいだには,顕著な違いを見てとれる。まず集落の世帯数と父系親族への帰属に従って整理すると,Yangban Neighborhood(両班集落)には朝鮮時代の王族の子孫である全州李氏*22戸とその姻戚等の計29戸,Big Hamlet(大集落)には金海金氏23戸,文氏13戸とその他雑多な姓をもつ諸世帯の計46戸,そしてOver There(向こうの集落)には大集落とは別系統の金海金氏30戸とその他雑姓戸の計33戸が調査当時に暮らしていた[Brandt 1971, p.45]。

ブラントの観察によれば,この3集落は,生業面と住民の雰囲気でも対照をなしている。両班集落の住民は主に農業に従事し,勤勉で落ち着いた雰囲気が集落に広がっている。女性は外出することが少なく,家の外で噂話をして回るのも稀である。大集落はその正反対で,浜沿いに貧しい漁民の家々が立ち並び,中心には30余りの家々が,自家消費用の野菜を栽培する畑を間に挟んで密集している。一年のほとんどを通じて,男性は好みの場所に集まってけだるくおしゃべりを交わし,外に出ている女性も目立つ。人の行き来も多い。農地が少ないので暇な時間が多く,漁民も悪天候や漁に適さない季節にはすることがない。他の2集落の住民よりも平均年収はかなり低く,独特の貧しく遊楽的な雰囲気を醸し出している。向こうの集落は岬の突端に最も近く,尾根によって他の2集落から隔てられている。漁労に従事する者もいるが,集落の支配的な雰囲気は農業的で,両班集落に近い。農地の所有規模は大集落よりも大きく,漁民もだいたいが自分の船を持っている。住民の大半は金海金氏だが,六つの小集落に分散して暮らしていて,近親同士で固まっているのは二つの小集落のみである[Brandt 1971, pp.45-49]。

鈴木が論じた1940年代前半の「両班」たちの例と同様に,儒教的倫理体系は,石浦の住民の親族間の行為を公式的な規則に従って厳格に統制しようとするものであった[Brandt 1971, pp.136-137]。それは特に両班集落の全州李氏のあいだで顕著であった。ブラント自身も,父系親族のあいだに見られる義務的な相互扶助(あるいは相互依存)と相互規制を,公式的リネージ倫理,いいかえれば儒教的規範体系によって拘束される持続性の強い紐帯と捉え,それに対し平等的コミュニティ倫理によって生み出される自生的な内集団的連帯を状況依存的な紐帯と捉えているように読める。とはいいつつも,その民族誌的記述を見ると,父系親族の紐帯の持続性や強度を自明のものとして捉えることにも留保を加える必要があるように思える。

例えば,特定の農作業(田植え,草取り,稲刈等)を協同で行う作業集団は,通常親族によって構成され,特に親族が近接して集まっている集落ではそれが顕著であるが,村落内での金銭的取引(財産の売買,農地の貸借,金の貸借,賃金労働者の雇用等)は,かなりの程度で親族関係の枠組の外でなされていた。ただし,元両班の全州李氏のあいだでは,家族を越えた親族の結束という理想がより強い力を発揮しており,一族の者の借金を富裕な家族が肩代わりする例や,親族が協力して,聡明な男の子の学資を援助する例も見られたという[Brandt 1971, pp.70-73, 140-142]。

確かに,儒教的な倫理体系に依拠する親族間の敬意,義務,協力の理念は,ブラントの印象に従えば徹底して内面化されており,日常的な行為全般に影響を及ぼしていたと見られる。とはいいつつも,相互責任の感情が強く見られるのは(父・長男の世帯と次三男の世帯からなる)拡大家族内に留まっており,その外では,すなわちより遠い親族との関係においては,責任感よりもきちんとした礼儀により大きな比重が置かれていたという。実際,「協力と相互扶助については,同じ集落の親族と非親族とで大きな違いはなかった」とブラントは記している[Brandt 1971, pp.136-137]。

ブラントの記述は,このような公式的な関係性よりも,むしろ彼のいう平等的コミュニティ倫理の影響を受ける住民同士の関係,特に隣人間の相互扶助と気前の良さや寛容さの描写に重点が置かれているようにも読める。隣人同士の協力について具体的に記述した箇所を紹介すると,まず両班集落と向こうの集落の一部の近親が集居する小集落を除けば,親族と非親族がよい具合に混じり合って暮らしている。親族が近くに住む一方で,密接に絶えることなく交流する非親族の隣人がいる。親族と折り合いの悪い者であっても,非親族の隣人は,隣人として手助けをする義務から逃れられない。このように,非親族の隣人同士のあいだで,時には親族以上に強い相互扶助の義務が意識される[Brandt 1971, pp.154-161]。

これについてブラントは,隣人同士の協力と結束を,親族的な行為のパターンが非親族に延長されたものと捉えることは誤りだという。住民のなかには,最も大切なことは隣人と仲良くすることで,親族同士の義務は時には重荷にもなりうると語る者さえいる。非親族間の緊密で持続的な紐帯は,親族関係とは対照的に,自発的で,非位階的な要素を含む。相互の信頼と敬意は,長い付き合いと詳細な知識に基づいている。非親族間で,利己的・攻撃的な行為が抑圧されたり,紛争が素早く解決されることの背景には,ある種のコミュニティ感覚(a sense of community)が介在している。このコミュニティ感覚とは,隣人同士調和のとれた生活を送るのに必要な,ある種の不可避の要請を受け入れることだという[Brandt 1971, pp.156-157]。

このコミュニティ感覚は,生業活動を含めた日常生活のあらゆる局面で,互酬的な関係性の形成・維持と,集合的な責任(あるいは相互規制)の作用を促す。すなわち,農具や漁具等の物品やサービスの貸し借り・交換,さらには酒食を気前よく振る舞い合うことをも含め,石浦の住民の頭のなかにある非公式の貸借表に基づいて互酬的な関係性と相互規制が再生産されている[Brandt 1971, pp.146-154, 165-169]。このような感覚は,「情の篤さ」への自慢として表出されることもあり,特に,それなしには生存の危機にも直面しうる貧しい者たちにとって,より多くの利益をもたらすものとなっている[Brandt 1971, p.73]。

ブラントのいうコミュニティ感覚は,石浦に暮らす人たちの日常的な行為を規制・拘束する一種の規範の反映とも見られる点で,鈴木のいう「村の精神」と類似した作用を示す。しかし「村の精神」のように超個人的で超時間的な実体として想定しうるものではなく,それによって立ち上がるコミュニティ的関係性は,半ば偶然的に特定の地理的,生態的,ならびに社会的な条件のもとに居合わせた人たち,さらにいえば,ある特定の時空間で限られた資源を共有する人たちのあいだで,密接な相互行為と相互に対する知識の蓄積のうえに立ちあがるものであり,状況依存的でありつつも,生活の必要によって促されるものであるが故の特有の強さをもつといえる。

日本の農村社会研究を通じて編み出した「自然村」の概念枠組を植民地朝鮮の農村に適用することで,鈴木榮太郎はそこにコミュニティ的な社会結合の一単位を見出した。しかしそれは鈴木が慣れ親しんできた日本の農村の共同的・集合的関係性とは異なり,「村の精神」ともいいうるような外在的で世代を越えたイデオロギー的拘束の作用として捉えるには無理があった。一方,1960年代半ばの半農半漁村にブラントが見出した生活の必要性に基づく状況依存的なコミュニティ的結合と独特のコミュニティ感覚は,超越的なイデオロギーの介在や場所への特別な愛着の介在なしに,強固な共同的・集合的関係性が生成しうる可能性を示唆するものと読める。鈴木も指摘しているように,このようなコミュニティが時には任意結社(voluntary association)的な祭祀団体や自治的機関を伴うものとして立ちあがることもあるが,植民地期の任意結社に関する調査報告や[善生1926等],ブラント以後の韓国農村社会の民族誌を見る限り[嶋1990等],活動経費の確保や成員の持続的なリクルートにおいて,任意結社の持つ限界を克服しうるものとはなっていない。空虚な「村の精神」を埋めるのは,生活の必要と状況依存的な盛り上がりといえるのではないかと思う。

近年の韓国で展開されている〈共同体運動〉の一部には,産業化・都市化以前の在来の農村的コミュニティをノスタルジックに理想化して,そこに〈コンドンチェ〉の本質を見てとろうとするような志向性が見られる。それが運動に特有の力を生み出しているのも事実かもしれないが,他方で,このような運動を通じてコミュニティ的な関係性が実際に立ちあがるためには,石浦の民族誌でブラントが描いたような特定の時空間の共有と資源の稀少性や,相互行為と知識の蓄積を基盤とするようなコミュニティ感覚の介在が必要とされるように思う。その点で私が現地調査を行っている地域の事例では,〈共同体運動〉におけるコミュニティの表象・実践と,それをひとつの契機として移住した帰農者が関与するコミュニティ的な関係性とのあいだに,少なからず乖離が見られる[cf. 拙稿2012]。ここで取り上げた2編の民族誌を「裏読み」することを通じて,一方では韓国農村社会の民族誌の再分析への道が開け,他方ではオルターナティヴな〈コンドンチェ〉の表象・実践と,在来の農村社会的な脈絡の外で生成し再編成されるコミュニティ的な関係性を理解する手がかりが得られると考える。この2編の民族誌が,最近の私のお宝である。

参照文献(アルファベット順) Brandt, Vincent S. R. 1971 A Korean Village: Between Farm and Sea, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 本田洋2007「村はどこへいった――『朝鮮農村社会踏査記』と韓国農村共同体論の位相」『韓国朝鮮文化研究』10, pp.45-73. ―――― 2012「韓国の帰農:智異山麓山内地域の事例から」『韓国朝鮮文化研究』11, pp.21-55. 小笠原真2000『日本社会学史への誘い』世界思想社. 嶋陸奥彦1990「契とムラ社会」阿倍年晴・伊藤亜人・萩原眞子編『民族文化の世界(下)社会の統合と動態』pp.76-92, 小学館. 鈴木榮太郎1940『日本農村社会学原理』時潮社. ―――― 1943「朝鮮農村社会瞥見記」『民族学研究』9, pp.47-73. ―――― 1944『朝鮮農村社会踏査記』大阪屋号書店. 善生永助1926『朝鮮の契』京城: 朝鮮総督府.