|

||||||||||||||||||||||

|

HOME > 活動報告(シンポジウム) >

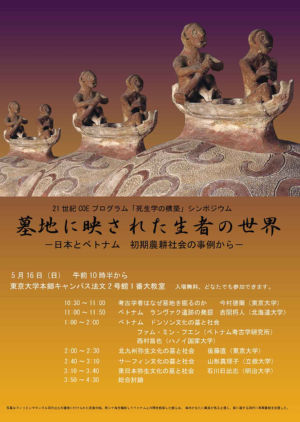

墓地に映された生者の世界

| |||||||||||||||||||||

|

|

5月16日(日)、法文2号館1番大教室において「死生学の構築」の一環として、表記のシンポジウムが開催された。本プログラムによって出版されたばかりの発掘調査報告書“The Lang Vac Site(ランヴァク遺跡)”の内容に沿って企画されたものである。

この調査報告書についてはじめに紹介したい。1990年と1991年、考古学研究室の今村は大学院生を引き連れ、ベトナムの考古学研究所と共同で、ゲアン省ランヴァク遺跡の発掘調査を行った。この遺跡は、日本でいうと弥生文化に近似するドンソン文化の墓地を主体とするものであった。特徴的な構造の墓、多くの青銅器や土器を副葬された墓葬群の発掘は、当時の葬制や社会構造を知るうえで貴重な成果をもたらした。調査自体は本プログラムよりはるかに先行して始められたわけであるが、死者の取り扱いを手がかりに当時の社会を読み取る研究のとりまとめは、「死生学」に相応しいものであった。

今回のシンポジウムはこの報告書の出版記念も兼ね、考古学研究室によって企画された。司会は大貫静夫教授が担当した。ランヴァク遺跡の報告書そのものは非常に特殊な内容であるので、シンポジウムではテーマをやや広く取り、ベトナムのドンソン文化と日本の弥生文化の墓を比較し、それを題材に考古学者はどのようにして墓地から当時のひとびとの思想や社会の復元を行うのかという一般向けの内容に工夫された。7名の演者とそれぞれの話題は次のとおりであった。

- 今村啓爾(東京大学)「考古学者はなぜ墓地を掘るのか」

- 吉開将人(北海道大学)「ベトナム、ランヴァク遺跡の発掘」

- ファム・ミン・フエン(ベトナム考古学研究所)・西村昌也(ハノイ国家大学) 「ベトナム、ドンソン文化の墓と社会」

- 後藤直(東京大学)「北九州弥生文化の墓と社会」

- 山形真理子(立教大学)「サーフィン文化の墓と社会」

- 石川日出志(明治大学)「東日本弥生文化の墓と社会」

最初に今村が時代を限定せずに考古学者が墓地を発掘する目的について話し、シンポジウムの導入とした。次に大学院時代にランヴァク遺跡の発掘に参加した現北海道大学の吉開将人助教授がこの遺跡の概要と発掘成果について多数のスライドを交えながら紹介した。

午後の講演はベトナム考古学研究所のファム・ミン・フエン助教授から始まり、ドンソン文化の墓から読み取られる社会の状況について話された。氏は、ランヴァク遺跡の調査時にベトナム側パートナーの1人として参加され、2ヶ月におよぶ長い発掘で苦労をともにしたかたである。この講演はハノイ国家大学の客員研究員西村昌也氏が通訳をされたが、氏もまた大学院時代にこの発掘に参加し、その後ベトナムにとどまり多くの調査を行ってきた。ドンソン文化期の墓には豊かな墓と貧しい墓があり、社会の階層化がうかがえる。多くの武器を有する戦士の墓、鋳造工具を有する特殊技術者の墓などから、職業の分化も認められることが報告された。

この講演と対をなすのが本学後藤直教授による「北九州弥生文化の墓と社会」で、同じころ日本の先進地域であった北九州の甕棺墓地を主な題材とし、階層分化が進み、王墓が出現する過程が報告された。吉野ヶ里遺跡墳丘墓に葬られた青銅武器をもつ人たちを社会的上位の一族としてとらえる見解が普通であるが、その遺骨の遺伝学分析では、意外に血縁の離れた集団とされ、むしろ戦闘指揮者のような特殊任務の人たちを葬った墓地であろうという新説が紹介された。中国という先進地域をはさんで両側に位置する日本とベトナムで、同じころ同じような社会の動きがあったことが墓地から読み取れるのである。

次に立教大学の山形真理子講師が「サーフィン文化の墓と社会」について話された。山形氏も大学院時代にランヴァク遺跡の調査に参加したことがきっかけでベトナム考古学を手がけるところとなり、現在は中部ベトナムにおける国家形成期を主な研究テーマとされている。西暦紀元前後の中部ベトナムには、甕棺墓地を特徴とする文化が広がるが、物品の動きや遺跡の立地から海上交通・河川交通に長じた人たちが残したものと考えられ、その墓地には海上他界観が色濃く反映されていることが紹介された。

最後に明治大学の石川日出志教授によって「東日本弥生文化の墓と社会」が報告された。東日本でもサ−フィン文化と類似する再葬甕棺が用いられていた。その一括埋葬の状況は、生前小集団に分かれて生活していた人たちが、墓地を共有し、甕棺を一ヶ所に集めて埋葬したことを思わせる。縄文中・後期の大集落が解体し小集団に分散した後も、もともとの紐帯を維持するために共同で墓地が営まれたと、その社会的背景が推定された。

最後に全講演者に拠点リーダーの島薗教授、国文学の多田教授を加え総合討論がおこなわれた。本日の講演は考古学の個別的話題に向かうことが多かったが、総合討論では細かい話を意識的に避けながら、現在開拓されつつある死生学という分野の中で考古学による墓の研究がどのように位置づけられるか、議論が交わされた。

考古学者は墓掘りに熱中し、墓や死の形というものに特別の興味を持っているように見えるかもしれない。しかし彼らが知りたいのは、実は古代の人々が生きていたときの社会であり思想なのである。文字をもたない人たちにとって墓を作るという行為は、自分たちの思想の一端や社会の形を目に見える形で後世に残す最大の機会であった。考古学者は墓地という死の固定化された形を手がかりに、生者の社会や思想を読み取ろうとしている。これが本シンポジウムのタイトル「墓地に映された生者の世界」の意味である。島薗教授は、生と死が一体であるように生者の世界と死者の世界も不可分であることを強調されたが、考古学もその両者をつなげようと努力しているのである。

当日はあいにくの雨天であったが、それでも70〜80名の参加者は最後まで、熱心に講演に聞き入り、質問やフロアからの発言にも加わられた。今回のシンポジウムは、長い歴史と大きな蓄積を有する考古学の墓葬研究が、死生学という新しい総合的分野の中にどのように位置づけられるか、広い視野から考えるよい機会になった。

(今村啓爾・東京大学考古学研究室)

|

|

|