地図は、われわれが生きる地上の様相を目に見える形で示そうとする。ある種の客観性を装っているけれども、だまされてはいけない。世のなか万事がそうだとはいえ、わかりやすいもの、見えやすいものには、警戒していきたい。しかし逆に開き直って「地図は作成者の主観の表現だ」と考えてしまえば、むしろ人間の営みを興味深く探究する手がかりとして地図を読むことが可能になって、だまされること自体を楽しむこともできるかもしれない。

ほとんどの日本人は、日本を中央の上半分に置いた世界地図を子供のときから見せられて育っている。でも欧米で広く使われている地図をみれば、まさに端っこの文字通り「極東」に日本は置かれている。我々が知っているような「極東」地区をまん中に置いた世界地図を最初に作ったのは、イエズス会宣教師のマテオ=リッチであると言われている。もちろん、明朝の領域が比較的中央に来るように配慮したものだろう。リッチの図にもとづいて作られた『坤輿万国全図』を私は実見したことはないけれども、宮城県立図書館などが所蔵する版の写真を見る限りでは、日本より少し東が中央になっている。

ただし、17世紀に中国大陸に暮らしていた人々にとって、このような世界地図を目にする機会はあまりなかったと想像される。それでも、明朝の治下で一定の教育を受けた人々の多くは、中国大陸のおよその地図ならば見たことはあったかもしれない。

歴史上の王朝の領域の変遷について、関心をもって調べてみる人もいた。また、古い史書にみえる地名が現在のどのあたりなのかということを知りたいと思うのも、自然なことだろう。こうして、歴史地図集が生み出されることになった。

文学部漢籍コーナーに所蔵される『今古輿地図』三巻もその一つといえる。今回は、この本について少し考えてみたい。「輿」(よ)という文字は難しいが大地の意味である。漢籍の世界では「輿地」という言い方が多い。でも「その本は本当にお宝といえるのか」と問いつめられると口ごもってしまう。それは、複数の謎が残されているからだ。

地理学史に詳しい海野一隆氏によれば、『今古輿地図』は「明代唯一とも言える本格的な歴史地図帳」である(『東洋地理学史研究 大陸篇』清文堂, 2004年, 93頁)。国内にもいくつかの図書館に所蔵されている。東京では、東洋文庫(東京の本駒込にある専門図書館)と都立中央図書館にあるほか、東大には漢籍コーナーに加えて、総合図書館にも二部所蔵されている。それから、最近の中国で出されたリプリント版があり、『四庫全書存目叢書』史部第170冊(斉魯書社、1996年)に入っている(その原本は中国科学院図書館とされている)。ただし、リプリント版は肝心の地図が甚だ不鮮明なので、魅力に乏しい。

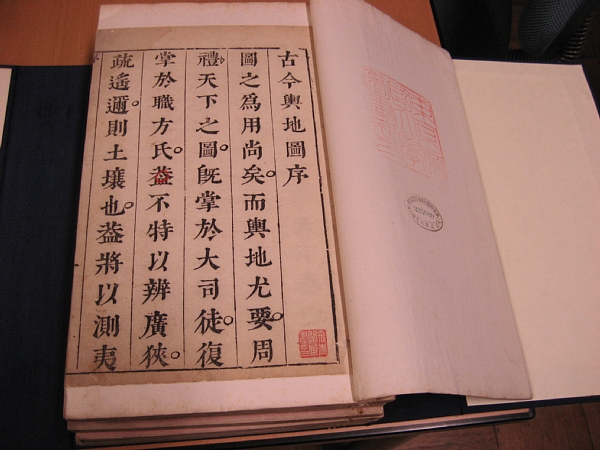

漢籍コーナー所蔵本には、「飛青閣蔵書印」というのが押されている。これは、清末の書家・地理学者として有名な楊守敬の蔵書だったことを意味している。そして、やはり蔵書印から1916年、東京帝国大学に受け入れられたことがわかる。関東大震災を生き残った本である。古い本なので、別の紙をはさんで丁寧に補修されているのが好ましい【図1】。

同書の序文として「崇楨戊寅」(西暦1638年)の呉国輔の説明がある。これによれば、四明(寧波)の沈定之が編集し、それをみた呉国輔の父が呉国輔と相談して刊行を進めたという。呉国輔は山陰(紹興)の人であることがわかる。しかし、そのほかには、沈定之にしても、呉国輔にしても、どういう人物か今のところ全くわからない。

さらに、「崇楨癸未」(西暦1643年)の序文がついている。その翌年には反乱軍が北京を占領して明朝の命脈は事実上絶たれることになるという時期、明代も最末期のことである。序文を書いた陳子竜は明朝につかえた官僚で、たいへん名声のある詩人・文人でもあった。清朝が江南地区に軍を進めてきたのに抵抗した末に、自殺したとされている。海野氏によれば、天理図書館に所蔵される『今古輿地図』には、この陳子竜の序文が付いていないようなので、この天理本だけが初刊の版本であり、東京にあるのはすべて再刊されたものだという可能性が高い(この点については、天理本を実見して比較してみることを今後の課題としたい)。

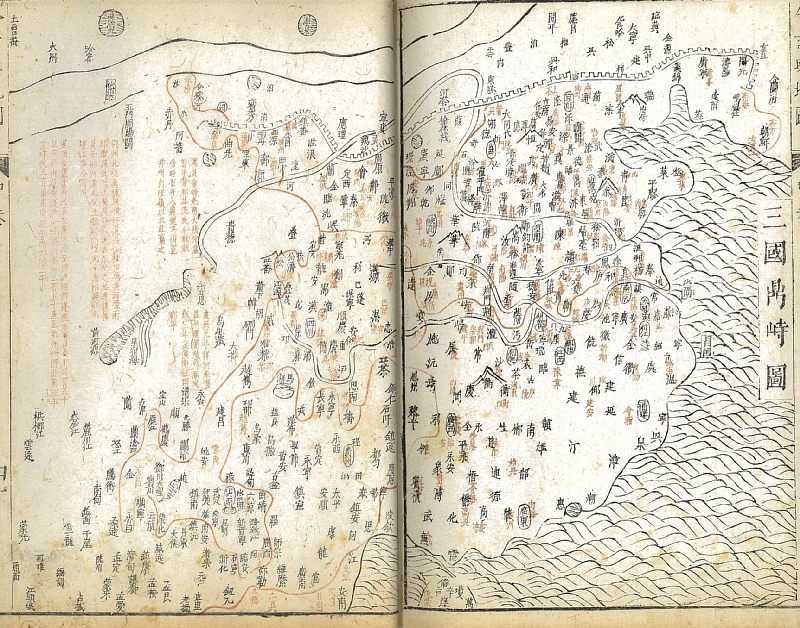

『今古輿地図』がなかなか面白いのは、黒色で明朝の領域を示した原図をもとにして、それに重ねるようにして伝説上の時代から元朝までの主な行政区画などを赤字で印刷してあることである【図2】。

さて、よく知らない明代の本に出会ったら、解題としてまず参照するのが、『欽定四庫全書総目』である。これは、清朝の乾隆帝が全国から本を集めて編纂させた四庫全書についての解題付き目録である。その巻72に確かに『今古輿地図』が挙げられている。しかし、これは「存目」という扱いで、つまり何らかの理由で四庫全書に収録されなかったのである(前に言及した『四庫全書存目叢書』というのは、同様に四庫全書のなかに選ばれなかった書を集めてリプリントしたシリーズである)。

『欽定四庫全書総目』は、『今古輿地図』において距離や方位が正確に記されてないことを指摘している。ただし、落選したからといって、ただちに意味のない書だとはいえない。『欽定四庫全書総目』で『今古輿地図』の次にやはり収録されなかった書として挙げられているのは、顧炎武『天下郡国利病書』である。これは未定稿ながら、考証学の風格を示す名著として今日知られているからである。『欽定四庫全書総目』は、『天下郡国利病書』について、矛盾があり編集が良くないとして批判して落選理由としている。しかし、実際には、明朝の遺民としての立場を堅持して清朝に仕官しなかった顧炎武の政治的態度も考慮されているのだろうと想像される。

それにしても、『欽定四庫全書総目』が『今古輿地図』について述べていることのなかには奇妙な点がいくつかある。まず、著者不明とされていることである(我々は沈定之と呉国輔の名は知っている)。それから、(二色ではなく)五色で歴代の沿革を示していると述べている。さらに奇妙なのは、明から元に遡り、古い時代へと歴史地図が配列されていると指摘していることである。私が東京で見たすべての版本は、黒朱の二色刷であり、しかも冒頭に明の地図を載せた後、いったん太古の昔に戻って時代順に地図を並べている。つまり、『欽定四庫全書総目』が言っているのは、私が見たのとはやや異なる版本である可能性が高い。この二種の関係はどうなっているのかは、謎というほかない。

これに関係して、『欽定四庫全書総目』は、『読書敏求記』という本の記述を引用して、議論している。『読書敏求記』とは、明末清初の蔵書家だった銭曽がまとめた本である。『読書敏求記』巻2は『古今輿地図』という本を挙げているが、その説明は我々が見られる『今古輿地図』の特徴とよく一致している(題名の「古今」と「今古」の違いがあるが)。『読書敏求記』はこの本を比較的高く評価しているが、『欽定四庫全書総目』はそれに反論を加えて落選を正当化しているのである。

大きな問題は、『欽定四庫全書総目』のいう『今古輿地図』と『読書敏求記』のいう『古今輿地図』とは、ほぼ同じ内容らしいのに地図の年代配列が異なることである。『欽定四庫全書総目』は、それを「今古」と「古今」という題名の相違と関係づけて説明している。

そもそも今の東京で見られる版本ではすべて、巻頭の陳子竜の序文は「古今輿地図序」となっているのに、それに続く呉国輔の序文は「今古輿地図序」と題されている。その後の本文では版心(一葉の中央部分)に「今古今輿地図」とある。つまり、一つの本の中に、「古今」と「今古」という名称が両方含まれていることになる。実は、序にみえる書名と版心の書名とが少し違っているのは、漢籍ではたまに見かけるので驚くようなことではない。しかし、以上のように内容の配列が異なる本があったとすれば、それが書名に反映しているという『欽定四庫全書総目』の説明も一応の筋は通っているようにも思える。それでは、『欽定四庫全書総目』の説明どおりの五色刷りの本がどこかにあるのだろうか。あるとすれば、その相違はなぜ生じたのだろうか。

もう一つ、私を悩ませることがある。東京にある『今古輿地図』のうち、かなり完全な印象を与えるのは、都立中央図書館(市村文庫)に所蔵される本である。これには「立教館図書印」と蔵書印が押されているが、立教館とは松平定信が白川藩に設けた藩校である(のち桑名に移転)。この本は江戸時代から日本にあったと言って良い。それに対し、漢籍コーナー所蔵本は上巻の42~48葉が欠けている。しかも東洋文庫所蔵本と東大総合図書館所蔵本のうち片方(J50-247南葵文庫)も、やはり上巻の42~48葉が無い。この一致が偶然の結果とは全く思えない。そして、東大総合図書館のもう片方(J50-353)をみると、上巻42~48葉だけ紙の色が他の部分と異なっていて新しい。おそらく後から補われたからだろう。ますます疑わしい。何か意味があるのではないか。

この欠けた部分は、「九辺図」の説明にあたる。九辺とは、明朝が北辺に設けた九つの防衛拠点を指す。その欠けた42葉は「夷狄は昔から中国を悩ませてきた」という言葉で始まる。そして44葉あたりには明朝がヌルハチと戦ったことが述べられている。すなわち、清朝治下では当局を刺激しかねない一段であるとみてよい。上巻の42~48葉を欠く本が複数あるのは、政権の忌避を避けるためその部分を抜いて印刷したからと考えるのが自然だろう。

こうしてみると、『今古輿地図』が四庫全書に入れられなかったのは、明朝の国防の観点から記した文言が清朝にとって不都合と見られたからだと想像することもできる。むろん、マテオ=リッチ以降のイエズス会士による地理学の革新を経た18世紀の水準から見れば、本当に地図の出来映えに問題があったとも言えようが、政治的理由から選にもれた可能性も考慮しなくてはならない。

こうみると『欽定四庫全書総目』が著者不明としている理由も推測できる。江蘇巡撫が見出して北京に送った本には、序文が無かったのであろう。陳子竜の序文にはあきらかに満洲の前身である女真を貶める言葉があり、呉国輔のほうも華夷観念に基づいて論述しているので、当時そのまま流布しにくい状況があったと想定できるのである。

『今古輿地図』の由来について何とかわかるのは、ひとまず以上である。すっきりした解決とは言えない。ここまで読んでくださった方には、煩瑣な話題につきあわせてしまい、とても申し訳ないとは思う。しかし、ある程度正体がわからないと史料としては使いにくいので、このような考察なしで済ますことはできない。それでも、古い版本を手にとって調べることの意味は、この小文で伝えることができたかもしれない。謎が残る以上は、それほど胸を張って「お宝」と確言できないというのも、今回の中途半端な結論である。

そして、地理書が政治的に警戒されうることも、少しは述べることができた。このことも、地図が強烈な意味を伝えうるメディアであることを示唆しているのだ。昨今、領土をめぐっての声高な議論がしばしば聞かれる。私が地理書に関心をもつのは、何か問題の解決法を見いだせると思うからではない(問題解決は、関係する政府と国民の賢慮しだいなのは当然だろう)。むしろ、国土の空間的な表象が人間の心を動かしていく、その社会的メカニズムに興味を覚えている。四庫全書に入れてもらえなかった『今古輿地図』も、明末の危機的な状況における国防意識を示している。むしろ、『今古輿地図』の先鋭な問題意識こそが、四庫全書の選にもれたり、数葉を欠いた形で残されたりしている要因かもしれないのである。

20年ほど前の私です

20年ほど前の私です